Сергей Кара-Мурза - Сложные проблемы молодежной политики

- Название:Сложные проблемы молодежной политики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Когито-Центр

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-490-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Сложные проблемы молодежной политики краткое содержание

В книжке представлены несколько проблем молодежи, чреватых кризисами. Было бы полезно выявить и подвергнуть анализу все ядро подобных проблем и составить их «карту» в динамике изменений и их взаимодействии. На этой основе можно будет провести полноценный структурно-функциональный анализ молодежной политики.

Сложные проблемы молодежной политики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Молодежь ответила на реформы 1990-х гг. резким сокращением рождаемости, и эта установка инерционна. В опросах «Жизненные позиции российских студентов» было поддержано такое суждение: «Сейчас, когда будущее неясно, вряд ли стоит рожать детей». В 1997 г. так ответили 40 % к числу опрошенных, в 1999 г. 43,4 %, в 2007 г. 55,4 % (последний опрос – московских студентов).

Автор книги «Солидарность поколений» О. А. Полюшкевич (2014) на основании исследования говорит следующее: в процессе реформ снижается уровень интенсивности и качества ряд таких отношений и условий жизни, как конформность, верность традициям, забота о близких, щедрость (мотивация – благополучие близких), универсализм (благополучие всех людей), безопасность и важность служения. Напротив, возрастает важность самостоятельности, получения нового опыта, гедонизма (наслаждения жизнью), финансовых успехов и материальных достижений, власти (социального статуса).

Прослеживается уменьшение значимости социальных ценностей и увеличение индивидуальных. Просто и понятно (см. [17]).

Это – фундаментальный фактор, и контроль над ним является одной из сложнейших задач молодежной политики. Но об этом никто не говорит.

Кризис нанес тяжелый удар по институту семьи, что сказалось на детях и подростках. Их первая когорта – сейчас уже 30-летние. Но детская травма инерционна – шрам на всех пореформенных поколениях.

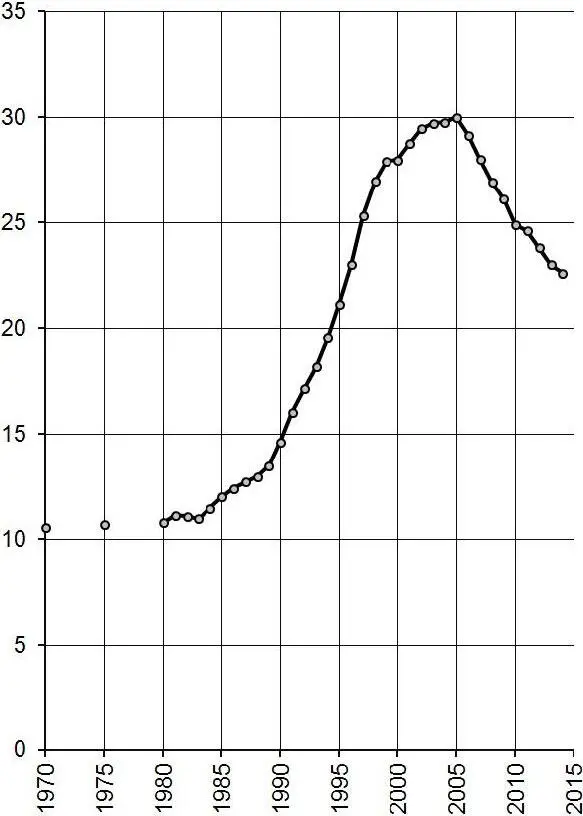

Значительная часть детей родились вне брака и росли без отца. За период 1990–2014 гг. в России вне брака родилось 8,36 млн детей (рис. 2). Доля детей, живущих без отца, 25,5 % (на 2010 г.). Распадается более чем каждый второй брак, в 60 % этих семей есть дети. Есть отличия в социализации детей без отцов: преждевременное или запаздывающее освоение социальных норм и культурных ценностей, обретение социальных ролей, а также затяжные кризисы.

Причины этого объективны: у большой части населения реформа изъяла экономические средства для обеспечения детей по стандартам постсоветского общества, в котором разрушены институты солидарности. Вот оценка недавнего времени: «Среди россиян, не имеющих детей или имеющих одного несовершеннолетнего ребенка в составе своих домохозяйств только 31 и 29 % соответственно вошли в число бедных, а для семей с двумя и более детьми эти показатели были равны уже 43 %.

При общем улучшении ситуации с абсолютной бедностью за последние 10 лет вопросам детской бедности и поддержке семей с несовершеннолетними детьми уделялось в этот период явно недостаточное внимание. В итоге, их наличие превратилось в важный фактор бедности “по доходам”.

В целом можно сказать, что российская бедность “по доходам” молодеет и в ее составе увеличивается доля населения трудоспособного возраста до 40 лет» [9].

Рис. 2. Рожденные вне брака, % от числа рожденных

Результатом массовой бедности и вызванных ею социальных страхов стал демографический сдвиг, который еще сильнее ослабляет воспитательный и защитный потенциал семьи. Обеднение – важный фактор разрушения семей, он наносит травмы и страдания детям. Вывод социологов (2010): «В кризисных социально-экономических условиях усиливается ориентация родителей на одного ребенка – однодетная семья становится все более типичной для России… Если принять за 100 % все семьи с несовершеннолетними детьми (всего их 20,7 млн.), то среди них более чем две трети (67,7 %) – однодетные. Двухдетные составляют лишь немногим более четверти (26,9 %), а семей с тремя и более детьми лишь 5,4 %…

Социальные девиации в поведении детей более характерны для неполных семей… Среди последних в каждой третьей (33,4 %) дети пьют, курят, употребляют наркотики. Соответственно, риск попасть в плохую компанию и совершения различных правонарушений и даже преступлений у детей из неполных семей в 2,8 раза выше, чем в семьях, где есть оба родителя» [5].

Вывод из исследования неполных семей (2015) показывает: «От 50 до 60 % неполных семей не могут позволить пригласить к себе в гости родных или друзей, заменить мебель и бытовые приборы, и, что более важно, не имеют возможности оплачивать образование детей. Недельный отпуск вне дома доступен только для 1/3 российских неполных семей… 57,2 % одиноких матерей с большим трудом сводят концы с концами, 34,6 % – с некоторыми усилиями, 8,2 % – легко…

Одинокие матери в большинстве случаев указывают, что работодатели редко предоставляют им льготы и услуги, связанные с лечением ребенка и уходом за ним. Менее трети женщин могут бесплатно или за часть платы приобрести для ребенка путевку в детские летние оздоровительные учреждения» [21].

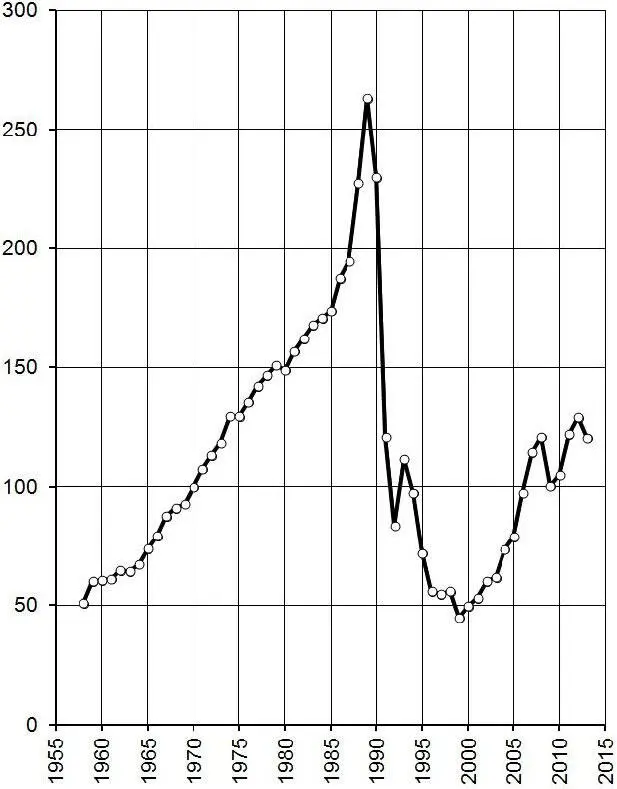

С начала реформ резко сократились инвестиции в «человеческий капитал» – к концу 1990-х более чем в 5 раз, а в начале 2010-х восстановлены на уровне начала 1970-х (рис. 3).

Многие социологи сообщают, что дети из бедных семей вырастают с заведомо худшим человеческим капиталом. Таким образом, бедность стала воспроизводиться от поколения к поколению. Понятно, что подрастающее поколение переживает чувство глубокой несправедливости.

Рис. 3. Индекс инвестиции в «человеческий капитал» (1970 = 100)

Бедность особенно травмировала большую часть детей, особенно детей в неполных семьях. Родители, обязанные выплачивать алименты, массово скрывают свою зарплату, и государство их не контролирует. Юристы отмечают, что организация взыскания алиментов в России «выпадает из мировой практики». Вот данные в 2011–2012 годов: средняя алиментная выплата на получающего составила 3,1 тыс. руб., в месяц (в первой децили по доходам средние алименты составили 675 руб. в месяц, в 10-й – 6931,5 руб.). Это в 2 раза ниже, чем нормы Семейного кодекса зарплаты. Так сформировался большой контингент молодежи, которая получила и еще травму этого сорта – государство их не защитило.

Казалось бы, функцией молодежной политики должно было бы обдумать эту проблему и добиться хотя бы коррекции образовательных программ по человеческим отношениям. Мгновенный переход символической сферы российского общества от солидарности и взаимопомощи к социал-дарвинизму – это катастрофа в сознании и учителей, и учеников.

Культурный кризис

Социолог культуры Л. Г. Ионин пишет (1995): «Гибель советской моностилистической культуры привела к распаду формировавшегося десятилетиями образа мира, что не могло не повлечь за собой массовую дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом уровне, а также на уровне общества в целом…

Болезненнее всего гибель советской культуры должна была сказаться на наиболее активной части общества, ориентированной на успех в рамках сложившихся институтов, то есть на успех, сопровождающийся общественным признанием. Такого рода успешные биографии в любом обществе являют собой культурные образцы и служат средством культурной и социальной интеграции. И наоборот, разрушение таких биографий ведет к прогрессирующей дезинтеграции общества и массовой деидентификации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: