Елена Доброва - Популярная история мифологии

- Название:Популярная история мифологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:5-94538-275-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Доброва - Популярная история мифологии краткое содержание

Популярная история мифологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лучших условий жизни, т. е. покоя и чистой питьевой воды, удостаивались души тех умерших, по которым был исполнен погребальный обряд и принесены надлежащие жертвы, а также тех, кто пал в бою или был многодетным. Лишь погребенных по всем правилам умерших берет в свою лодку Ур-Шанаби. Души непогребенных мертвых возвращаются на землю и приносят беды живым.

В шумерских мифах отсутствует мотив о суде над мертвыми по их заслугам в жизни и правилам морали. Смертные приговоры выносят ануннаки – судьи подземного мира, которые сидят перед владычицей подземного царства, богиней Эрешкигаль . Кроме нее, в подземном мире властвует ее супруг – бог Нергал . Имена умерших заносит в свою таблицу Гештинанна – женщина-писец подземного царства (у аккадцев – Белет-цери).

Собственно космогонических мифов в шумерской мифологии нет. Лишь иногда встречаются некоторые указания на то, каким первоначально был мир.

Например, в тексте «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир» говорится, что события, о которых он повествует, происходили в то время, когда «небеса отделились от земли, когда Ан забрал себе небо, а Энлиль – землю, когда Эрешкигаль подарили Куру». Миф о богинях скота и зерна Лахар и Ашнан рассказывает о слитном состоянии земли и небес («гора небес и земли»). Миф о мотыге и топоре повествует об отделении земли от небес, которое совершает Энлиль.

В мифе «Энки и Нинхурсаг» рассказывается об острове Тильмун, который когда-то был первозданным раем. Представление о стране вечной жизни и вечного счастья характерно для многих народов. Шумерский Тильмун является древнейшей из всех стран, которые когда-либо были созданы человеческой фантазией. Миф о Тильмуне относится к концу III тысячелетия до н. э. Тильмун – это как бы страна наоборот. Там нет болезней и смерти, жестокости и насилия. Если и случаются трагедии, то все они имеют счастливый конец.

Мифов о сотворении людей известно несколько, однако абсолютной самостоятельностью обладает лишь один из них, повествующий о том, как Энки и Нинмах лепят человека из глины Абзу, подземного Мирового океана. В процессе создания людей также принимает участие богиня Намму – мать, давшая жизнь всем богам. Этот миф также содержит ответ на вопрос, почему человечество несовершенно, почему, наряду с полноценными особями, способными трудиться, содержать себя и богов, существуют люди немощные и больные, которые представляют для общества лишь обузу. Обвиняются в несовершенстве рода человеческого сами боги, не знающие меры в питье пива.

Люди были созданы как помощники богам в хозяйстве. Они должны были обрабатывать землю, пасти скот, собирать плоды и кормить богов своими жертвами. Миф о богинях скота и зерна объясняет необходимость создания человека тем, что возникшие до него боги ануннаки не умели вести хозяйство.

Во многих шумерских мифах отражено представление о том, что раньше люди росли под землей, подобно траве. В мифе о мотыге рассказывается, как Энлиль проделал мотыгой дыру в земле и оттуда вышли люди. Аналогичный мотив звучит во введении к гимну городу Эреду.

Множество мифов посвящено созданию и рождению богов. Широкое распространение также получили мифы о культурных героях. Богиня Нинкаси считается зачинательницей пивоварения, богиня Утту – ткацкого ремесла, Энлиль – создателем колеса и зерна, садовник Шукалитудда – покровителем садоводства. Изобретение различных форм предсказания будущего, в том числе и при помощи излияния масла, принадлежит архаическому царю Энмедуранки . Эпическим героям Энмеркару и Гильгамешу приписывалось создание градостроения, а Энмеркару – еще и письменности.

Создателем культуры в шумерской мифологии считается владыка подземного пресноводного океана Энки, и это неслучайно. В Древнем Двуречье, со всех сторон окруженном пустынями, пресная вода была основой хозяйственной деятельности, и прежде всего земледелия и скотоводства, без нее было немыслимо существование живших там людей.

В шумерской мифологии практически не встречается рассказов об уничтожении стихийных сил, о борьбе богов с чудовищами и т. п. Известно лишь два мифа подобной тематики. Один из них повествует о борьбе бога Нинурты (Нингирсу) со злым демоном Асагом, а другой – о борьбе богини Инанны с чудовищем Эбих. Подобные эпизоды характерны в большей степени для героических личностей или обожествленных царей.

Из шумерских героических сказаний до наших дней дошли только сказания урукского цикла, героями которых являются три последовательно правивших царя Урука: Энмеркар , сын Мескингашера, легендарного основателя I династии Урука (XXVII–XXVI века до н. э.; согласно преданию, Мескингашер считался сыном бога Солнца Уту); Лугальбанда , четвертый правитель династии, который был отцом, а возможно, и родовым богом, Гильгамеш – наиболее популярный герой шумеро-аккадской литературы.

В основу сюжета героического эпоса об Энмеркаре и его сыне Лугальбанде положены соперничество и борьба между двумя городами-государствами – Уруком и лежащим за семью горами городом Араттой, которому в шумерской мифологии принадлежит роль, аналогичная греческой Трое. Возможно, Аратта существовала в действительности и располагалась где-то в горах Элама, которые были богаты строительными материалами и металлами.

Один из мифов эпоса повествует о том, как Лугальбанда, участвовавший в военном походе отца на Аратту, оказывается брошенным его войском на произвол судьбы. Обессиленный юноша надеялся на то, что бог Солнца Уту обратит на него свой взгляд и окажет ему помощь, но Уту проследовал мимо, не заметив Лугальбанду.

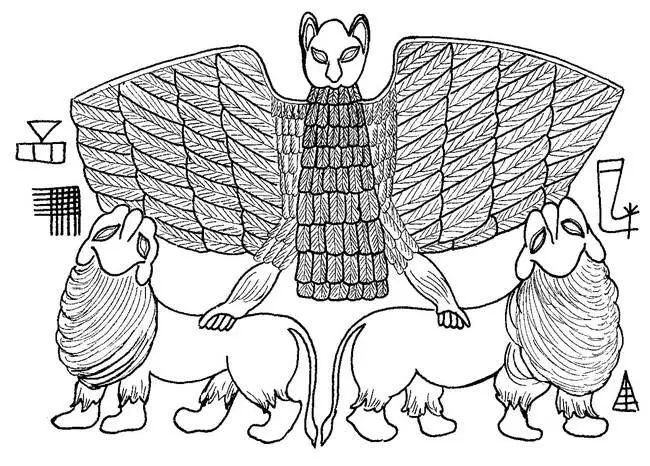

Вдруг послышался шум крыльев, и юноша увидел львиноголовую птицу Анзуд ( рис. 31 ). В Уруке рассказывали, что эта птица дерзнула похитить у Энлиля знаки власти и таблицы наставлений, чтобы стать могущественнее всех богов. Сын Энлиля, крылатый Нинурта, настиг Анзуд, но поймать птицу и отобрать у нее таблицы ему удалось лишь с третьего раза.

Рис. 31. Анзуд, терзающая львов

Не замечая Лугальбанду, Анзуд направлялась к видневшемуся вдали дереву. Юноша дотянулся до оставленной для него еды, поел и уснул. Во сне к нему пришел Уту и исцелил его. Очнувшись ото сна, Лугальбанда добрался до гнезда Анзуд и накормил ее птенца. Прилетела Анзуд и по краске под глазами детеныша и оставленным в гнезде можжевеловым ветвям догадалась, что здесь кто-то побывал.

Птица обратилась к Лугальбанде, обещая ему в качестве награды богатство, славу или волшебное оружие. Юноша от всего отказался и попросил птицу о том, чтобы она сделала его скороходом. С этих пор он в беге не уступал Анзуд, летевшей в небесах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: