Михаил ОРЕШЕТА - Осиротевшие берега

- Название:Осиротевшие берега

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил ОРЕШЕТА - Осиротевшие берега краткое содержание

Осиротевшие берега - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На современных картах насчитывается несколько подобных наименований. Мысы Большой и Малый Скорбеевские, гора Скорбеевская, поселок Мыс Скорбеевский, река Скорбеевская. Перечисленные объекты охватывают довольно обширную территорию на северо-западе полуострова Рыбачий.

Место интересное. Богатое ягодами, грибами, оленьими пастбищами. Берег в этом районе обрывистый, местами непроходимый и только в устье реки Скорбеевки пологий и песчаный.

В старину скорбеевские угодья не очень привлекали людей. Историкам известно только становище Скарвиево, состоящее из трех изб да четырех погребов для засолки и хранения рыбы, которое существовало в XVI веке.

В конце XIX - начале XX века в Скорбеевке паслись вайдагубские коровы. В устье реки находилась семужья тоня. В марте 1940 года на берегу реки Скорбеевки был построен дом для пограничного поста Озерковского погранотряда.

В годы войны губа усиленно охранялась. Неоднократно подвергалась налету вражеской авиации. В одном из воздушных боев над Скорбеевкой был сбит наш бомбардировщик. На месте захоронения экипажа установлен единственный в тех местах памятный знак.

По строению Скорбеевского урочища видно, что некогда там разгуливали волны. Это подтверждают морские ракушки, которые можно найти в песчаных дюнах на расстоянии трех километров от берега.

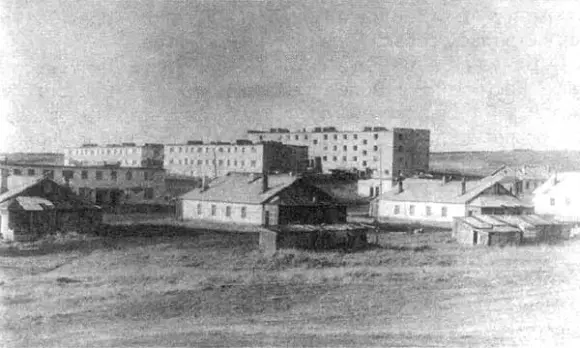

Поселок Скорбеевка оставлен людьми. 1996 г.

Поселок Мыс Скорбеевский - типичный военный гарнизон. Он начинался с простых армейских палаток, прошел стадию деревянных домов и казарм и к своей кончине имел несколько многоэтажных зданий, отличные гаражи, боксы, склады, котельные. По трехкилометровому водопроводу из озера Лохи в дома подавалась вода. За год до ликвидации поселка там построили капитальное здание котельной и электростанции.

Наверное, все эти сооружения и через столетия будут поражать воображение наших потомков. А сегодня мы промолчим о том, кто дислоцировался в поселке, скажем это потом, когда современное оружие станет музейным экспонатом.

Вайда-Губа

Самый маститый художник всех времен и поколений - Природа - украсила северо-западную оконечность полуострова Рыбачий чудесной бухтой; неповторимыми скалами и сочными лугами. Подруга Природы - История - одарила уголок ожерельем событий, легенд и памятников.

Схема 2. Вайда-Губа

Вайда-губа образуется темными отвесными скалами мыса Кекурского и более пологими мыса Немецкого (см. схему 2). В губе, ближе к мысу Немецкому, есть три крошечных островка, в южную оконечность впадает небольшой ручеек.

Хочу заострить внимание на названии мыса - Кекурский. С этим названием связана легенда, которая несколько десятилетий гуляет по Рыбачьему. Она рассказывает, что Екатерина Вторая сослала на полуостров одного из своих любовников - графа Кекурского. Поначалу граф жил в Цып-Наволоке. Имел рубленый дом и занимался рыбным промыслом.

Но вот у него появилась пассия - симпатичная коляночка. Узнав про это, Екатерина повелела отправить распутного подданного на самую северную точку Рыбачьего. Кольский воевода высочайшее повеление выполнил.

Для графа разлука с любимой была невыносима. Он ежедневно уходил в тундру и на вершинах сопок выкладывал из камня гурии. Потом стал строить мост через ручей на тропе, которая вела к Цып-Наволоку. Построив, прошел по нему. Поднялся на высоченную скалу у входа в губу и бросился вниз. С тех пор скалистый мыс у входа в Вайда-губу именуется Кекурский.

Любопытно, что в 1976 году мичман Тетюков показывал мне в Цып-Наволоке старенький домик, на котором висела бронзовая доска. Прочитать надпись было сложно, но окончание слова "...урский" виднелось довольно хорошо. Когда через несколько лет я стал искать доску, оказалось, что матросы сделали из нее "дембельские" бляхи к ремням.

Но этим "чудеса" не заканчиваются. Даже сегодня старожилы могут показать вам "графскую" могилу. Она расположена немножко в стороне от воинского кладбища и выделяется размерами.

Есть и вторая версия - могила находится у мыса Кекурского. Увидеть ее мне так и не удалось.

А что же говорит топонимика?

"...Из финно-угорских языков в русскую поморскую речь пришли термины: кекур - высокая конусообразная скала на берегу (от финского слова "кеко" - "копна").

Вопросов, как говорил один комсомольский работник, нет, но...

Прослуживший несколько лет в Вайда-Губе страстный любитель истории Леонид Азиков делает свои выводы:

- В те времена финнов здесь не было. Только в середине XIX века, после стокгольмских переговоров, стали появляться наши соседи на Мурмане. По-настоящему же заселение началось с 1868 года, после царских льгот колонистам. Считай, в конце XIX века! - подчеркивает он, бегая по комнате. - Вот-вот. А теперь показываю вам Географический словарь Мурманской области. Читаю: "Кекурский". Подробности упускаю, а дальше: "В 1608-1611 годах упоминается рыбацкое становище Кегоры".

- Леонид Николаевич, но ведь Екатерины Второй тогда еще не было, - улыбаясь, замечает сослуживец Азикова мичман Петр Сименков.

- Да, - соглашается Азиков, - значит, Кекурского сослал Иван Грозный.

- Тогда не вписывается в легенду ссылка за любовь, - вступает в обсуждение еще один военнослужащий - Вячеслав Кузнецов.

- Но это же легенда! - не сдается Азиков. - Легенда!

Споры происходят часто. Как хорошо, что есть еще люди неравнодушные к нашей истории. Наверное, они во многом ошибаются, но зато как искренне.

Мыс Немецкий - довольно распространенное для Севера название. В старину "немцами" называли всех иноземцев. Возможно, на мысу некоторое время жили шведы или датчане. Но опять же есть небольшая историческая "заковырочка".

"Истома, плывя близь берега Мурманскаго, походиль кь огромному мысу, известному тогда подь именемь Мотка, на конце этого мыса, казавшегося полуостровом, стояль тогда замокь Барть, вь которомь короли норвежские содержали ратных людей для защиты границь".

Это выдержка из книги Е. Огородникова, изданной в 1869 году. Здесь автор приводит рассказ Герберштейна о плавании Истомы в 1496 году. Как мы помним, посол царя прошел Мотовским заливом и перетащил свои суда волоком через перешеек между Средним и Рыбачьим. Получается, что он мог видеть крепость как раз там, где сейчас Вайда-Губа. Возможно, что с тех пор мыс и называется Немецким.

Е. Огородников не исключает подобного. Ученый предполагает, что на северо-западной оконечности Рыбачьего была караульная изба, которую путешественники и сочли крепостью. Если это так, то понятно, почему развалины "замка" не дошли до наших времен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: