Предиктор СССР Внутренний - Мертвая Вода Том 1

- Название:Мертвая Вода Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Предиктор СССР Внутренний - Мертвая Вода Том 1 краткое содержание

Мертвая Вода Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Фактически так оно и есть: все частные отрасли прикладной науки развили свой понятийный и терминологический аппарат, на основе которого передаются знания от поколения к поколению. Фактически во всех частных отраслях прикладного знания речь идёт об управления теми или иными процессами, относящимися к их «предметной области», хотя управление этими процессами и не называется управлением: медицина лечит и калечит, а не управляет здоровьем и болезнями; химия “химичит”, а не управляет синтезом и разпадом химических соединений; архитектура и строительство что-то воздвигают, а не управляют проектированием и возведением объектов и т.п.

Так в каждой отрасли деятельности существует свой понятийный и терминологический аппарат, и подчас одно и то же слово в одной отрасли означает одно, а в другой - нечто совсем иное: так на транспорте слово «тендер» - ныне анахронизм, которым обозначают прицеп для паровоза с водой и топливом; в англоязычной экономической терминологии «тендер» - заявка на подряд, предложение (деловое). В результате, если специалисты нескольких отраслей собираются вместе для того, чтобы впервые выявить и решить некоторую общую для них проблему, то прежде, чем начать собственно её решать, они изведут уйму времени для того, чтобы выработать некий общий для них профессиональный слэнг (подмножество языка, употребляемое в какой-то области деятельности), на котором общество впоследствии будет описывать выявление и решение проблем такого рода, если основоположники достигнут успехов и общественного признания.

Но не всегда специалисты разных отраслей могут найти или выработать общий язык (слэнг), и тогда они не могут выявить проблему, ради которой собрались, не могут перевести её в разряд задач и разрешить её. В этом случае они повторяют судьбу строителей Вавилонской башни, описанную в Библии (Бытие, 11:1 - 9).

Это касается всех проблем и задач, будь то мелкие житейские домашние дела, или же общественно полезное функционирование государственности. И более того: представители Науки и Религии (как отраслей культуры цивилизации), одинаково заявляя о том, что они работают на благо человечества, непрестанно конфликтуют друг с другом на протяжении всей памятной истории человечества. При этом в Науке процесс специализации зашёл настолько далеко, что не только представители разных наук не могут понять друг друга, но даже представители разных разделов одной и той же науки утрачивают взаимопонимание. То же касается и всех исторически сложившихся вероучений (так называемых «мировых религий»): они не только не могут прийти к единому пониманию богословских и социологических объективных истин, но каждое из них породило в прошлом множество сект и продолжают плодить новые секты. Это - единственно общее Науке и Религии в нынешней цивилизации - непрестанно усугубляет положение дел как внутри общества, так и в его взаимоотношениях с Природой.

Однако, всякий процесс в Мироздании может быть интерпретирован (представлен, разсмотрен) в качестве процесса управления или самоуправления. По этой причине понятийный и терминологический аппарат именно теории управления как таковой является обобщающим, что позволяет с его помощью единообразно описыватьразные процессы: общеприродные, биологические, технические, и тем более - все социальные и процессы психической деятельности.

Но обретя понятийный и терминологический аппарат какой-либо теории управления, не следует утрачивать и то, что свойственно котятам под руководством мамы-кошки, - воображения себя в ситуациях управления. В противном случае, “управленец” - начётчик-догматик, вдоволь нахватавшись терминологии, свойственной теории, формально-логически правильно оперируя ею, так и не сможет войти в практику управления конкретными процессами и будет выглядеть посмешищем на фоне теоретически безграмотных управленцев-практиков, чувствующих жизнь и воображающих себя в ситуациях управления обстоятельствами .

Единообразное описание разнородных процессов с привлечением достаточно общей теории управления позволяет стоять на фундаменте всех частных наук; легко входить в любую из них [29]; и при необходимости - найти общий языксо специалистами в них: т.е. понятийный и терминологический аппарат достаточно общей теории управления - средство междисциплинарного общения специалистов разных частных отраслей знания и деятельности; средство объединения разрозненных научных знаний и прикладных навыков в гармоничную целостность, необходимую для безопасной жизни и деятельности отдельных людей и коллективов, слагающих общество. В этом - главное достоинство понятийного и терминологического аппарата теории управления.

Во всём многообразии процессов [30](со-бытий) при разсмотрении их в качестве процессов управления или самоуправления можно выявить присущее им всем общее, и соответственно этому общему построить понятийный и терминологический аппарат достаточно общей теории управления. Сначала разсмотрим кратко все её категории, после чего подробно разсмотрим каждую из них во взаимосвязях со всем остальным.

3.2. Категории

достаточно общей теории управления

В теории управления возможна постановка всего двух задач.

· Первая задача: мы хотим управлять объектом в процессе его функционирования сами непосредственно. Это задача управления .

· Вторая задача: мы не хотим управлять объектом в процессе его функционирования, но хотим, чтобы объект - без нашего непосредственного вмешательства в процесс - самоуправлялся в приемлемом для нас режиме. Это задача самоуправления .

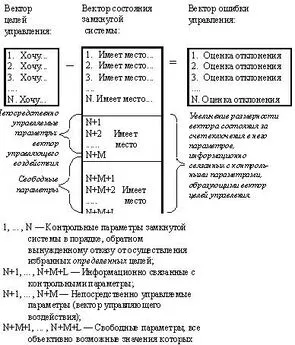

Для осознанной постановки и решения каждой из них и обеих задач совместно (когда одна сопутствует другой) необходимы три набора информации:

Вектор целей управления (едино: самоуправления, где не оговорено отличие), представляющий собой описание идеального режима функционирования (поведения) объекта. Вектор целей управления строится по субъективному произволу как иерархически упорядоченное множество частных целей управления, которые должны быть осуществлены в случае идеального (безошибочного) управления. Порядок следования частных целей в нём - обратный порядку последовательного вынужденного отказа от каждой из них в случае невозможности осуществления полной совокупности целей. Соответственно на первом приоритете вектора [31]целей стоит самая важная цель, на последнем - самая незначительная, отказ от которой допустим первым.

Одна и та же совокупность целей, подчинённых разным иерархиям приоритетов (разным порядкам значимости для управленца), образует разные вектора целей, что ведёт и к возможному различию в управлении. Потеря управления может быть вызвана и выпадением из вектора некоторых объективно необходимых для управления процессом целей, и выпадением всего вектора или каких-то его фрагментов из объективной матрицы возможных состояний объекта, появлением в векторе объективно и субъективно взаимно изключающих одна другие целей или неустойчивых в процессе управления целей (это всё - различные виды дефективности векторов целей). Образно говоря, вектор целей - это список, перечень того, чего желаем, с номерами, назначенными в порядке, обратном порядку вынужденного отказа от осуществления каждого из этих желаний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: