Александр Бушков - Мираж «великой империи»

- Название:Мираж «великой империи»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма Медиа Групп

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-373-01434-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бушков - Мираж «великой империи» краткое содержание

Альтернативное толкование истории А.Бушковым парадоксально, дерзко, оригинально и провокационно.

С 80-х годов XVI века начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал. Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров казаки-первопроходцы наткнутся на хоть какие-то следы великой империи монгольских ханов, протянувшейся от восточного побережья Китая до границ Польши…

Однако ни малейших следов империи нет! Куда-то сгинули города, куда-то пропал великолепный «ямской тракт» длиной в тысячи километров, по которому якобы неслись в Каракорум гонцы из Руси. Ни малейших материальных следов хоть чего-то отдаленно напоминающего государство.

Куда же «пропала» «великая империя»?

Мираж «великой империи» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

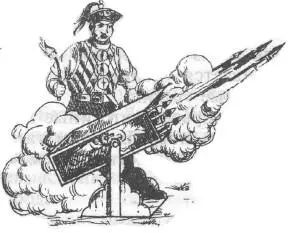

Рис. 9

Рис. 10

Этот леденящий кровь в жилах рассказ два чешских автора почерпнули из «старинных китайских книг». Тех самых, о чьей «древности» подробно говорилось выше… Отечественные авторы, прямо скажем, тоже не ударили лицом в грязь. Солидный журнал «Химия и жизнь», всегда кокетничавший своим академизмом, не столь уж и давно опубликовал не менее поразительные описания китайских ракет: «„Огненные ястребы“ представляли собой деревянные сосуды с порохом или глиняные горшки, наполненные расплавленным легкоплавким металлом. Против живой силы противника использовались осколочные снаряды, начиненные порохом и разбрасывавшие при взрыве железные колючки, осколки железной или фарфоровой оболочки. Взрыв такого снаряда мог быть слышен на расстоянии 50 км, а осколки пробивали латы».

Химическое оружие тоже, оказывается, придумано древними китайцами: «„шары ядовитого дыма“, заполненные порохом с примесью сильнодействующих растительных ядов». «Армия Чингисхана успешно применяла гранаты с нефтью… В 1206 г. монголами был ими сожжен флот одного из китайских флотоводцев. В 1225 г., осаждая Хорезм, монголы обстреливали город ракетами и пороховыми разрывными снарядами». Разрывные снаряды, «снабженные соломенным хвостом для стабилизации в полете». И, конечно же, «ракеты», которыми «монголы обстреливали со своих кораблей японский флот».

Между прочим, «древнекитайский рекорд», то есть расстояние в девять километров, которое пролетала древняя ракета, был побит только в XX в. — с применением не порохов, а жидкого горючего, не «бамбуковых трубок», а тугоплавких сталей. Что позволяет безоговорочно зачислить в разряд самых беззастенчивых фантазий «руководства» по ракетной технике вроде «книги Чин Яо-Цзу», якобы написанной в 809 г., или «учебника ракетного дела Ченг Кун-Лиана», будто бы составленного в 1045 г.

Я уж не говорю о вопиющих нелогичностях в «древних» текстах — с одной стороны, монголы якобы захватили Китай в 1212 г., с другой — в 1232 г. «тридцатитысячное монгольское войско» все еще совершает набеги на китайские города. Кстати, автор статьи в «Химии и жизни» — не инженер или военный историк, а кандидат психологических наук, как выясняется, попросту переписавший эти сказки из труда некоего С. Я. Школяра «Китайская доогнестрельная артиллерия», вышедшего в 1980 г. в издательстве… «Наука» (!).

Любопытно было бы полистать этот труд, представляю, с какими еще откровениями можно столкнуться…

Почему все эти жуткие россказни представляются сплошной сказкой?

Во-первых, «ученые», переписывавшие друг у друга всю эту околонаучную фантастику о летящих на девять километров ракетах XIII в. (!), ручаться можно, в детстве никогда не баловались с шутихами, поджигами, ракетами из горючей фотопленки 60-х гг. и прочими опасными игрушками. Автор этих строк как раз отдал дань тогдашнему всеобщему увлечению «огненными потехами» — и, благополучным образом не лишившись ни пальцев, ни глаз, ни каких-либо еще деталей организма, набрался определенного опыта. Можно говорить со всей уверенностью: «корзинный ракетомет», изображенный на рис. 9, скорее всего, взорвется в руках у стрелка, да так, что мало ему не покажется. Тут просто не может быть безопасной системы последовательного воспламенения «ракет». И, что существеннее, пороховая стрела, выпущенная из подобного устройства, полетит не по прямой, а к черту на кулички — из-за малой начальной скорости и полной невозможности такую стрелу стабилизировать. То же относится и к устройству с рис. 10. Стрела с прикрепленным к ней пороховым ускорителем еще способна лететь долго и прямо, если будет выпущена из лука, что как раз и придаст необходимое начальное ускорение — но во всех других случаях станет кувыркаться и метаться, как ярмарочная шутиха, представляя опасность в первую очередь для тех, кто ее выпустил… Наконец, «соломенный хвост» в роли стабилизатора ракеты — чепуха в кубе.

Во-вторых, есть косвенное, но весьма весомое доказательство того, что в средневековом Китае подобных «страшилок» на вооружении никогда не состояло. Доказательством служит полное отсутствие подобного оружия в Японии вплоть до первых контактов с европейцами.

Военные новинки секретом остаются недолго. В руки противника попадают либо не сработавшие образцы, либо умеющие обращаться с новинкой специалисты — а ведь есть еще и разведка, охотящаяся в первую очередь за изобретениями, которые можно применить в военном деле…

Вопреки расхожему мнению, государство ацтеков в Южной Америке погубили как раз внутренние распри и сепаратизм — но никак не пресловутый мистический страх перед «молниями бледнолицых богов». По достовернейшим испанским источникам, уже в первый год вторжения Кортеса у индейцев оказались и аркебузы, и кузнечные инструменты — поскольку к ним просто-напросто сбежали иные недисциплинированные кортесовы солдатики, прихватив с собой и ружья, и порох, и кузнечный инструмент. Нечто похожее наблюдалось и во времена освоения русскими Сибири — местные племена (порой находившиеся на уровне развития каменного века), захватив парочку казацких пищалей с боеприпасом, поразительно быстро научились с ними обращаться. И, в свою очередь, палили по казакам, не испытывая и тени мистического трепета перед «молниями»…

Известно — первые японские мечи под названием «кэн» с прямыми обоюдоострыми клинками были заимствованы из Китая. Только столетие-полтора спустя заработала местная оружейная пытливая мысль, появились классические, чисто японские мечи «тати», «катана» и «вакадзаси» — односторонней заточки, слегка изогнутые. Японцы заимствовали с континента и рукопашный бой, и кольчуги, а в середине XVI в. после знакомства с европейскими доспехами оперативно наладили у себя производство «гузоку» — доспехов, не собранных из гибко соединенных пластинок, как прежде, а цельноклепанных, типа кирас.

Как видим, военные новинки в Стране восходящего солнца перенимались довольно оперативно. Однако японцы, столь восприимчивые к новому, отчего-то не переняли у континентальных соседей ни стенобитных машин, ни камнеметательных, ни пороховых ракет, ни «разрывных осколочных снарядов», ни «гранат с нефтью». Почему? Да потому, что перенимать было нечего! В средневековом Китае попросту не существовало ни всевозможных «ракет и фанат», ни даже арбалетов (которых японские самураи тоже отчего-то не знали).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: