Николай Какурин - Гражданская война. 1918-1921

- Название:Гражданская война. 1918-1921

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Какурин - Гражданская война. 1918-1921 краткое содержание

Гражданская война. 1918-1921 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

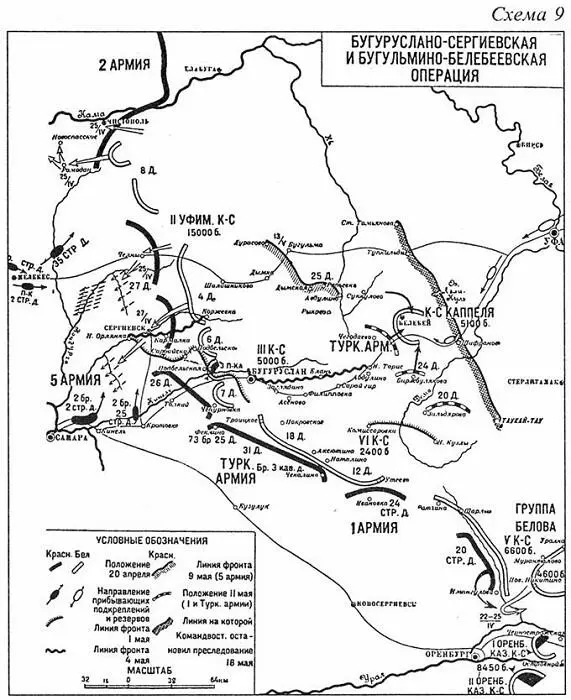

Общий замысел т. Фрунзе в своем практическом выполнении распался на ряд отдельных задач, поставленных им своим армиям. Туркестанская и 4-я армии получали подтверждение своих прежних задач (удержание Оренбургской и Уральской областей). Производство главного удара возлагалось на 1-ю армию, и ее группировка для этой цели выполнялась по непосредственный указаниям самого М. В. Фрунзе. Обеспечивать перегруппировку должна была 20-я стрелковая дивизия, для чего ей надлежало удерживать [211] фронт Мелeyс — Алешкино — Ратчино. 24-я стрелковая дивизия за исключением одной бригады, перебрасываемой в ударную группу армии из района с. Ивановки (севернее р. Ток), своими активными действиями в направлении на Бугульчак должна была задерживать противника, выигрывая время до окончательного сосредоточения ударной группы в районе Бузулука. Для ее образования в состав 1-й армии из Туркестанской переходили 31-я стрелковая дивизия и бригада 3-й кавалерийской дивизии. Их головные части должны были прибыть в район Бузулука не позднее 18 апреля. Кроме того, в состав ударной группы поступали бригада 24-й стрелковой дивизии, перебрасываемая в район с. Тонкая, и из стратегического резерва М. В. Фрунзе — 75-я стрелковая бригада (два полка), перевозимая в Бузулук. Прочие части стратегического резерва получили следующие назначения: 73-я стрелковая бригада [212] к 18 апреля перебрасывалась в район. Безводновки для прикрытия сосредоточения ударной группы, поступая, вместе с тем, в ее состав; 74-я стрелковая бригада оставалась в Самаре в качестве общего резерва группы{68}.

В распределении сил Южной группы прежде всего обращает на себя внимание соотношение между теми, которые предназначались для выполнения активной задачи, и теми, которые должны были выполнять пассивные задания. В состав первых, в общем, входили: вся 5-я армия (ослабленные 26, 27-я стрелковые дивизии, Оренбургская дивизия и часть 35-й стрелковой дивизии) — 10 700 штыков, 820 сабель, 72 орудия, занимавшая, примерно, фронт Н. Калмыковка — Архангельское{69}; ударная группа М. В. Фрунзе (в составе которой, опять-таки, образовывалась собственная ударная группа) — вся 1-я армия, за исключением 20-й стрелковой дивизии (24, 25, 31-я стрелковые дивизии{70} и бригада 3-й кавалерийской дивизии — 22 000 штыков, 2000 сабель, 80 орудий — в районе Ивановка — Зимниха — Бузулук{71}. Таким образом, на фронте в 200–220 км т. Фрунзе для активных целей благодаря искусной перегруппировке развертывал 36 620 штыков и сабель при 152 орудиях, оставляя для пассивных задач на всем остальном своем фронте общим протяжением до 700 км — от с. Ивановки до Каспийского моря — лишь около 22 500 штыков и сабель при 80 орудиях{72} (20-я и 22-я стрелковые дивизии, части Туркестанской армии и местные формирования в Оренбурге, Уральске и Илецке).

Далее обращает на себя внимание в составе самой группы активного назначения распределение сил между направлениями [213] фронтального и флангового ударов. Первый выпадает на долю 5-й армии — 11 000 штыков и сабель (за округлением). Для второго т. Фрунзе назначает около 26 000 штыков и сабель. Замечателен также прием т. Фрунзе для обеспечения сосредоточения своего активного кулака: 3 бригады, обеспечивающих это сосредоточение (2 бригады 24-й стрелковой дивизии и 73-я стрелковая бригада 25-й стрелковой дивизии), получают задачи не пассивные, а наступательные.

Переходим теперь к рассмотрению видоизменений, внесенных в план т. Фрунзе под влиянием новых данных обстановки, и прежде всего к анализу Бугурусланской и Сергиевской операций.

План т. Фрунзе в его первоначальном виде имел целью начисто срезать клин вторжения противника, голова которого уже приближалась к Средней Волге: противник грозил Чистополю на реке Волге (на участке 2-й красной армии){73}, а на участке 5-й армии сильно нажимал на Сергиевском направлении, оттеснив части 27-й стрелковой дивизии к ст. Челны (схема 9). Угроза на Сергиевском направлении, по-видимому, особенно обеспокоила командование Восточным фронтом, так как при развитии здесь успеха противника под угрозу попадали железнодорожные коммуникации Южной группы в районе ст. Кинель и могло быть сорвано все развертывание группы. Падение же Чистополя в связи с продолжающейся неустойкой на участке 2-й армии, которая 10 апреля уже отходила на правый берег р. Камы, создавало прямую угрозу и Казани. Вот почему в самые последние дни перед решительным контрманевром Южной группы он потерпел существенные изменения как в отношении распределения сил и задач между ними, так и в размахе самого маневра. Командование фронтом направило находившиеся еще на колесах подкрепления не в район Бузулука (часть 2-й стрелковой, части 35-й стрелковой дивизии), а использовало их для фронтального прикрытия Волги в силу постановления РВС фронта от 16 апреля, указывавшего, что противник ни в коем случае не может быть допущен к [214] линии р. Волги (усиление 5-й армии){74}. Кроме того, на усиление 5-й армии поступали две бригады из состава ударного кулака 1-й армии (25-я стрелковая дивизия за исключением 73-й стрелковой бригады).

Таким образом, численность войск, предназначавшихся для нанесения флангового удара противнику, уменьшалась до трех стрелковых и одной кавалерийской бригад (31-я стрелковая дивизия{75}, 73-я стрелковая бригада, бригада 3-й кавалерийской дивизии), что свидетельствовало о перенесении центра тяжести нашего удара с фланга и тыла противника на его фронт, а это подчеркивалось и соответствующим перемещением наших сил: 5-я армия к 23 апреля числила в своем составе уже 24 000 бойцов, главным образом за счет ударной группы.

Оставшиеся части ударного кулака т. Фрунзе получили наименование Туркестанской армии.

Вышеуказанные перегруппировки заставили т. Фрунзе внести изменения и в свой первоначальный оперативный замысел. Эти изменения вытекали из тех сведений о противнике, которые в течение 16–20 апреля т. Фрунзе удалось собрать из перехваченных у противника приказов. Согласно этим приказам и разведывательным сведениям, имевшимся в штабе группы, положение в отношении противника к 20 апреля складывалось следующим образом.

На Самарско-Сергиевском направлении нажимала сильная группа противника в виде Уфимского корпуса численностью до 15 000 штыков и сабель (правый фланг этой группы дотягивался до Чистополя); III корпус противника (6-я и 7-я пехотные дивизии, егерский батальон, три полка конницы), общей численностью 5000 бойцов наступал от Бугуруслана на Самару, имея одну дивизию (6-ю) севернее, а другую (7-ю) южнее р. Кинель и конную группу, направленную [215] на ст. Толкай. К 16 апреля корпус должен был выйти на фронт ст. Подбельская — Чепурновка. На уступе сзади и вне связи с III корпусом, на фронт Покровское — Натальино — Утеева выходил к 19 апреля VI Уральский корпус белых в составе всего лишь 2400 бойцов (18-я и 12-я пехотные дивизии).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: