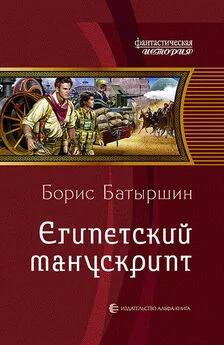

Борис Батыршин - Египетский манускрипт

- Название:Египетский манускрипт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Альфа-книга»c8ed49d1-8e0b-102d-9ca8-0899e9c51d44

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9922-1937-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Батыршин - Египетский манускрипт краткое содержание

Путешествие в прошлое продолжается.

Двое наших современников – отец и сын – отправляются в девятнадцатый век, в Египет, искать древний манускрипт, способный пролить свет на загадку межвременного портала. Для этого придется пересечь пустыни, проникнуть в подземелья Александрии и в крипту древнего христианского монастыря, сразиться с бунтовщиками-арабами на улицах Басры.

А тем временем в Москве 1887 года их друзья сталкиваются с иными пришельцами из будущего – с теми, кто готов лгать, предавать и лить кровь для реализации собственных политических амбиций. Начинающего сыщика Яшу, гимназиста Николку и их друзей ждет жестокая схватка с экстремистами из двадцать первого века, а также с бельгийским авантюристом, который пытается любой ценой заполучить секрет прохода в будущее.

Египетский манускрипт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…А значит, к Русско-японской войне все, даже давно устаревшие (то есть те, что будут построены в ближайшие три-четыре года!) малые корабли смогут оперативно ставить мины, причем в самых сложных погодных условиях и на хорошем ходу. Разумеется, у японцев тоже рано или поздно появятся такие же системы. Скорее даже рано – столь крупное нововведение трудно сохранить в тайне. Но ничего, главное, чтобы новые мины были у России, тем более что по вопросу борьбы с минной опасностью у потомков тоже было чему поучиться. Например, эти, как их… параваны. Отличная и, главное, простая идея!

«Параван появился в мировую империалистическую войну 1914–18 гг. и в настоящее время широко применяется во флотах всех стран в качестве охранителя для защиты быстроходных надводных кораблей на ходу от мин. Он также применяется в качестве трала – для траления мин. Параван отводит мины, попавшие на его тралящую часть, в стороны и в безопасном для корабля расстоянии перерезает их минреп. Мина после этого всплывает, и ее уничтожают. Тралящая часть представляет собой жесткий стальной трехпрядный трос тросовой работы…»

И все же это походило на чудо: сидя в кабинете, в домике на Спасоглинищевском, запросто заглядывать в будущее – и находить решения, опробованные потомками в кровавых, долгих войнах. Заполнять мелким, бисерными почерком страницу за страницей, преподнося современникам на блюдечке рекомендации, почерпнутые из практики грядущих войн, решения, взятые из опыта десятков лет развития военно-морской науки… Нет, это не укладывалось в голове. Однако же:

«Опыт применения мин в Русско-японской войне определил два основных направления в их совершенствовании. Прежде всего, требовалось обеспечить безопасность обращения с минами при постановке в случае повреждения гальваноударных колпаков. Во-вторых, требовалось приспособить минные якоря для быстрой и удобной постановки мин на ходу.

Первую задачу удалось решить просто. Вспомнили предложенный еще в 1901 г. минным кондуктором Ф.Ф. Скрябиным гидростатический предохранитель, делавший мину опасной только после ее прихода на заданное углубление.

Для решения второй задачи пришлось привлечь на конкурсных началах три петербургских завода: Металлический, Парвиайнена и Лесснера, конструкция, предложенная которым, и оказалась наилучшей…»

Вспомнили, значит? И ведь живет где-то этот господин Скрябин – и понятия не имеет, что через пятнадцать лет ему предстоит сделать столь полезное изобретение! А ведь можно заранее разыскать его, подкинуть пару идей, а то и вовсе привлечь к работе. Помнится, Геннадий рассказывал, что в романах на тему альтернативной истории герои поступали точно таким же образом: находили людей, которым еще только предстояло совершить эпохальные открытия и изобретения, – и создавали им необходимые условия. Почему бы не перенять хорошую идею?

А заводы? Лесснера, Парвиайнена, Металлический… Надо бы уточнить, в каком состоянии они находятся на данный момент и способны ли выполнять заказы подобной сложности? Никонов вздохнул, придвинул к себе листок и принялся набрасывать черновик доклада в Научный комитет Адмиралтейства.

Глава 14

– Ну, Дрон, что у нас под землей?

Молодые люди склонились над картой Москвы. Большой лист был исчерчен разноцветными карандашами, испещрен неудобочитаемыми пометками. Подземные коридоры, коллекторы, служебные тоннели метро – мир, в котором обитает отчаянное племя московских диггеров. Карту принес Дрон, в свое время немало побродивший с этими ребятами по подземной Москве. Остальные члены Бригады рассматривали диггерскую карту с умеренным интересом, поскольку ровным счетом ничего не понимали в хитрых значках и сокращениях.

– Пацан говорил о проходе где-то вот тут, в районе Ильинки. – Карандаш ткнулся в пересечение нескольких линий, прочерченных поверх лабиринта московских переулков разноцветными карандашами. – Они туда вроде как даже спускались: нашли портал и проникли на эту сторону. Но дальше не пошли, уперлись в тупик. – Дрон почесал переносицу карандашом. – Вроде бы портал ведет в заброшенную метростроевскую бытовку, но точно сказать сложно – сам понимаешь, какое у этого гимназиста понимание наших реалий…

За время знакомства мальчик ухитрился выложить новым «друзьям» почти все. В том числе и историю их с Иваном вылазки в московское подземелье. Впрочем, подумал Дрон, Геннадий способен вызвать на откровенность и куда более осторожного собеседника…

– Да уж, – усмехнулся молодой человек. – Информатор нам достался еще тот. Хотя, если вдуматься, это нам даже на руку. Чем меньше он будет понимать, тем лучше.

– Может, и так, – покачал головой Дрон. – Только найти по его описаниям подземный портал – это задачка не для слабонервных. Они с тем парнишкой из нашего времени вроде и набросали кой-какие эскизики, но я бы им не доверял. Мало ли что пацаны, в первый раз оказавшиеся под землей, намалюют? К тому же по памяти? Правда, они вроде ставили маркеры, причем весьма толково, в ультрафиолете…

– А они долго продержатся? – хмуро поинтересовался доселе молчавший Виктор. – Как я понимаю, прошло больше месяца. Может, и маркеров никаких уже нет?

– Может, и нет, – не стал скрывать Дрон. – Хотя это зависит от того, что за спрей они применяли. Некоторые типы держатся подолгу, причем на любой поверхности – знаете, спецразработки для вояк и спелеологов. Раз парень страйкбольщик – вполне мог и раздобыть через своих.

– Кстати, это интересная мысль. – Геннадий снял круглые старомодные очки и склонился к карте. Было видно, что он близоруко щурится, вглядываясь в прямоугольники кварталов между Никольской и Ильинкой. – Не выйти ли на его приятелей по команде? Вряд ли, конечно, он им что-то рассказывал, но мало ли…

– Можно, – кивнул Дрон. – Команда, правда, небольшая, я с ними толком не общался – так, сталкивался пару раз на играх. Но общих знакомых найду.

– Ладно, с этим ясно, – подытожил Геннадий. – Думаю, портал мы найдем. В крайнем случае – попросим парнишку с нами пойти, придумаем что-нибудь. А вот дальше как? Даже я понимаю, что под землей в двух шагах от Кремля шалить чревато…

– Еще как чревато, – согласился Дрон. – Даже если мы впрямую и не нарвемся, то первый же, кто увидит свежий пролом, поднимет хай – и через полчаса там будет не протолкнуться от фээсбэшников. Или того хуже: всадят парочку камер… нет, внаглую долбить стену – это на один раз. Надо как-то по-другому…

– А с видеокамерами – это мысль, – откликнулся Виктор. – Помнишь, гимназист говорил, что они слышали из-за стены шум? Значит, кладка – или что там еще? – не толстая. Можно попробовать просверлить ее тонким сверлом – скажем, у самого пола, или, наоборот, под потолком, чтобы в глаза не бросилось. И вывести на ту сторону микрокамеру на оптоволоконном кабеле. Потом – понаблюдаем часиков несколько, поймем, что там за тоннель и как часто им пользуются, – а там и решим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Борис Батыршин - Следовать новым курсом [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1063107/boris-batyrshin-sledovat-novym-kursom-litres-s-op.webp)

![Борис Батыршин - Крымская война. Соотечественники [litres]](/books/1102013/boris-batyrshin-krymskaya-vojna-sootechestvenniki-l.webp)