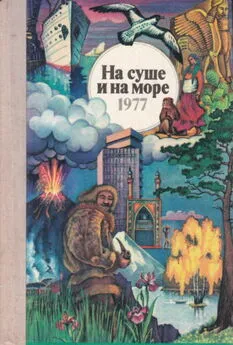

Александр Ильин - На суше и на море - 1977

- Название:На суше и на море - 1977

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ильин - На суше и на море - 1977 краткое содержание

empty-line

5 empty-line

6

empty-line

8 empty-line

9 0

/i/59/692459/i_001.png

На суше и на море - 1977 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

* Польские историки открыли недавно близ Кракова удивительный склад древних строительных материалов. Обнаружены не заготовки каменных блоков, а кости мамонтов, сохранившиеся в глубокой яме. Сомнений в истинном назначении ребер, бивней и берцовых костей не было. Из них в эпоху палеолита доисторические люди строили каркасы своих жилищ. Сверху юртоподобные хижины накрывались шкурами. Подобные хижины польские ученые находили на берегах Вислы, а советские — на берегах Днепра.

* Японским селекционерам удалось вывести несколько сортов кукурузы, широкие листья которых получили белые, красные и желтые продольные полосы. Эти свойства привлекли внимание чехословацких цветоводов. Они выписали зерна и продолжили селекционную работу. Им удалось создать сорта с многоцветными полосами — фиолетовыми, розовыми и светло-зелеными. Они сейчас успешно используются для украшения парков и садов. Кроме того, декоративная кукуруза высаживается вдоль главных шоссе страны.

* Группа американских и мексиканских метеорологов направила письмо с обоснованным протестом руководителям программы борьбы с ураганами, зарождающимися в Атлантике. По этой программе предполагалось распылять в тучах над океаном йодистое серебро и другие химикаты, которые должны утихомиривать силу тайфунов и ураганов. Действительно, тропические бури пользуются печальной славой. Они движутся на побережье со скоростью до 150 км/час и производят катастрофические разрушения. Ежегодный ущерб исчисляется десятками миллионов долларов. Но почему же тогда не следует бороться с тайфунами?

Специалисты, исходя из своих расчетов, предупреждают, что запланированная борьба с тучами приведет к выпадению гигантских количеств воды в море. Суша потеряет до 30 % влаги, которая приходит вместе с ураганами. А эта диспропорция может обернуться ущербом, исчисляемым уже в миллиардах…

«По сравнению с засухой тайфун — кроткий котенок — так считают метеорологи. — Прежде чем вмешиваться в сложный природный механизм, следует взвесить экономические факторы».

Факты подобраны Г. МалиничевымЗарубежные научные вести

Комитет по климатическим изменениям Национальной академии наук США опубликовал отчет о результатах своих исследований. Делается вывод, что нынешняя эпоха — крупнейшее отклонение в сторону потепления: наш век отличается самыми высокими температурами в последнем тысячелетии, которое можно считать самым теплым за 10 тысяч лет, а последние в свою очередь наиболее теплыми за миллион лет.

Однако, по-видимому, уже начинается похолодание: после 1940 г., ознаменовавшего собой максимум средней температуры в северном полушарии, началось ее падение.

Какой степени может достичь это снижение, пока судить трудно. Известно, что крупнейшие эпохи оледенения, когда средние температуры падали примерно на 8 °C, наступают приблизительно раз в 100 тысяч лет. Нынешний межледниковый (теплый) период начался лишь около 10 тысяч лет назад, так что наступление нового крупного оледенения сейчас маловероятно.

Внутри эпох великого оледенения обычно выделяются циклы протяженностью в 20 тысяч и 2,5 тысячи лет, в ходе которых температуры меняются соответственно на 3 и 2 °C. Второй из этих циклов, по-видимому, достиг апогея в период «малой ледниковой эпохи» между 1430 и 1850 гг. Сейчас, очевидно, мы находимся на восходящей кривой короткого цикла и приближаемся к концу теплого периода в длительном цикле. Не исключается тем самым, что человечество — на пороге 10-тысячелетней эпохи существенного похолодания.

По мнению авторов отчета, еще более мелкие климатические колебания продолжают доминировать, хотя прогноз их более затруднителен. Нестабильности климатологических процессов ныне способствует и хозяйственная деятельность человека. Так, двуокись углерода, выделяющаяся в атмосферу при сжигании топлива, препятствует излучению тепловой энергии земной поверхностью в космическое пространство. С другой стороны, аэрозоли и иные частицы, загрязняющие атмосферу, рассеивают солнечное излучение и тем самым способствуют похолоданию. Неясно, какой из этих факторов возьмет верх, тем более что следует учитывать и еще два фактора: по некоторым данным, прямое «разогревание» атмосферы в результате промышленной деятельности к середине следующего века достигнет примерно 1 % эффективной энергии, поступающей от Солнца. А искусственно создаваемые, облака и крупные водохранилища могут увеличить отражающую способность нашей планеты, способствуя ее охлаждению.

12 июня 1975 г. в США был запущен искусственный спутник Земли «NIMBUS-6». Согласно мнению Национального управления по изучению космического пространства США (НАСА), это наиболее совершенный инструмент метеорологических исследований. Запуск спутника — часть американского вклада в международную Программу исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП), участниками которой являются также и советские ученые.

Спутник был выведен на полярную орбиту и совершает два облета планеты в сутки. Его основная цель — сбор данных, которые лягут в основу математической модели атмосферы Земли, необходимой для проведения основных проектов ПИГАПа в 1978–1979 гг. Кроме того, новый спутник служит для испытаний новейшего метеорологического оборудования.

Часть приборов, установленных на спутнике, производит вертикальное профилирование атмосферы — измерение ее параметров на различных уровнях. Среди них измерения частот инфракрасной части спектра как отраженной солнечной радиации, так и собственного излучения Земли. Составляются также температурные профили и кривые содержания водяных паров в облаках на высотах до 40 км.

План участия США в проекте ПИГАП предусматривает использование минимум девяти метеоспутников (в том числе четырех серии «NIMBUS», выводимых на полярную орбиту, и пяти синхронных «метеонаблюдателей» серии SMS).

Большие масштабы и сложность процесса делают весьма затруднительной оценку количества загрязняющих океан нефтепродуктов и степени их поглощения средой. Специалисты считают, что в Мировой океан поступает ежегодно от 5 до 10 млн. т нефти и ее производных, а эффект этого явления рассматривается иногда как «пренебрежимо малый», но чаще как «катастрофический». Национальный исследовательский совет США принял меры для соответствующих исследований. Их результаты, опубликованные в начале 1975 г., свидетельствуют, что в Мировой океан из всех источников попадает около 6,1 млн. т в год нефтепродуктов. Более двух третей этого количества — выбросы при транспортировке горючего, результат стока загрязненных рек и отходы промышленности. Утечка из естественных источников не превышает 10 %.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: