Александр Янтер - На суше и на море - 1978

- Название:На суше и на море - 1978

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Янтер - На суше и на море - 1978 краткое содержание

empty-line

5 0

/i/58/692458/i_001.png

На суше и на море - 1978 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Ерунда какая-то… — думал Лютов. — Как это — взял да и повернулся человек неожиданно спиной ко всем? Может быть, мы, конечно, виноваты в том, что произошло зимой. Пурга помешала обдумать как следует дорогу. А цель была рядом — ясная, притягательная, дающая успокоение и отдых. Да, ясность цели не определяет правильность пути». Лютов подошел к Утробину.

— Селиван! А, Селиван! — громко позвал он. Вскочил Утробин, дико глянул на него:

— Иди, иди, механик! Прибирай свое дерьмо!

— Ты вот говорил — раньше думать следовало…

— Да! Что тебе надо? — взъярился Утробин.

— Раньше, допреж, значит…

— Ну что! Что? Тетеря! Заладил — «думать», «думать»… Свое за собой я сам подберу. Я! Сам! А чужое не ем.

— Как же ты завтра в глаза ребятам посмотришь?

Утробин ухмыльнулся и поводил пальцем перед носом Лютова:

— А это — одно другого не касается. Ясно? Ме-ха-ник!

— Ясно… — кивнул Лютов. — Разве я о том?

— А то за такие фортели, ну, коль оставите, статья в законах есть. Слышал? И машину не тронешь. Я за нее отвечаю.

— Знаю… — Лютов снова покачал головой. — И я отвечаю тоже.

— Вот и топай, механик. И не буди! Не мешай мне спать мои законные часы! Все!

Рокот одного пускача перешел в утробный рокот двигателя.

Пора, давно пора было уходить Лютову к ребятам. На всякий случай, уж совсем безнадежно, он потоптался у выхода из палатки.

Укрывшись с головой, Утробин не шевелился.

Тогда Лютов вернулся, захватил лампу «летучая мышь» и, не задерживаясь более, вышел.

Площадку у палатки заливал свет фар бульдозеров, готовых к спуску. К Лютову подошли ребята.

— Он, по-моему, просто выдохся, вымотался, — сказал Лютов, кивнув в сторону палатки.

— По-вашему… — неопределенно выговорил Бажан. — А нам с ним здесь, на перевале, работать. По-вашему…

— Да, по-моему, — твердо отчеканил Лютов.

— Ладно. Будем считать «по-вашему», — покачал головой Гурамишвили. — Сейчас. А там посмотрим.

— Мне что делать? — спросил экскаваторщик Бубенцов.

— На фонарь. Маяком пойдешь. А я все-таки поведу его машину.

Василий Песков

ЛЕСНЫЕ ТРОПЫ

Очерки

Рис. Л. Кулагина

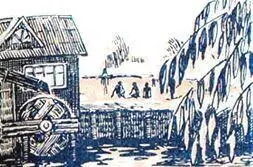

Уже несколько лет в разных местах я спрашивал: «А не осталось ли где-нибудь водяной мельницы?» Ответ был всегда одинаков. И я решил уже: увидеть мельницу невозможно. А ужасно хотелось. И как некоторым чудакам кажется, что не все мамонты вымерли, что где-нибудь в недоступных лесах остался все же ну хоть один из этих покрытых шерстью слонов, так и я верил в чудо. И не напрасно!

Недавно в Брянске поплавок моей на удачу заброшенной удочки вдруг шевельнулся. Вместо обычного «нет, не помню» один человек сказал: «Мельница?.. Да хотите сегодня же съездим…» В тот же час мы и тронулись.

И обнаружилась мельница эта не в глухомани, не в забытом богом и техническим прогрессом дремучем лесном углу, а в семидесяти километрах от Брянска, почти у самой дороги в древний Трубчевск.

Сначала мы увидели речку. Она отличалась от многих маленьких речек, текущих в этих местах: в ней вдоволь было воды. Русло было заполнено до краев. Берега опушены зарослями таволги, ивняка и рогоза. По заводям плавали гуси. Расходились круги от рыб. И шел от речки волнующий запах здоровой воды, запах прибрежных трав и донных растений.

Мельница была где-то недалеко, за холмом. Мы с другом вышли из «газика», чтобы пешком, по тропке, пробитой в упругой траве, не спеша подойти к этому «мамонту», уцелевшему среди телефонных столбов, среди дорог, покрытых асфальтом, среди опор электрических линий, среди всего, что быстро и не всегда к лучшему меняет облик земли.

— Вот она вся тут, глядите…

Встречный пастух оказался прирожденным экскурсоводом. Он сразу повел нас на место, откуда лучше всего было глянуть на мельницу.

— Поставлена без промашки. Откуда ни глянь — благодать для села. — Старик поглядел: понимаем ли смысл дорогого ему словца благодать? — Этим и взял молодой председатель. «Давайте, говорит, мельницу подымем. Была же когда-то». Ну мы, конечное дело, молчим. Не было еще такого председателя, чтобы с мельницы начинал. Выжидаем. Говорим для порядку: «А зачем она, если электричества вдоволь, исправно мелем зерно-то». А он на своем: «Вода в хозяйстве нужна? Нужна. Зерна много надо молоть? Много. Ну и благодать-то какая будет — украшение всей деревни!» И ведь не наш, не чижовский. Приезжий. Агрономом до этого был… Ну вот и взялись с его легкой руки. И сделали. В одно лето все сделали.

Мы испытали редкое удовольствие, беседуя с пастухом. Мы рады были увидеть хотя бы остатки водяной мельницы. А тут не просто поэтический символ — настоящая крепкая мельница исправно делает свое дело! И вокруг нее та самая необходимая человеку благодать. Вода, вербы возле воды, гуси пасутся и лошади, ребятишкам есть где резвиться.

По словам пастуха, мельница тут стояла испокон веков. «Никто не помнит — ни дед мой, ни прадед, когда поставили первую. Сгнивало дерево — новый сруб ладили».

Всего на Посари стояло девять мельниц. Плотины строили из плетней, земли и соломы. В каждое половодье их уносило. Строили новые. Хлопот было много. Однако все окупалось — было у деревенек воды сколько надо, «водяной силой» мололи тут зерно, толкли коноплю, ловили у мельниц порядочно рыбы…

Чижовская мельница пережила все остальные. После войны ее разок починили. Но потом, когда пришла в деревню «удобная электрическая сила», возиться с мельницей поленились… Молодой председатель Алексей Верховец не просто хозяйским глазом глянул на землю и на житье деревеньки. Он сразу же уловил: мельница всегда была радостью для Чижовки. «Алексей Петрович разыскал стариков, какие по этому делу мерекали. И сам наблюдал, чтобы все было сделано, как полагается», — сказал нам пастух.

От «технического прогресса» председатель тоже взял, что годилось к этому случаю. Специалисты хорошо спроектировали колхозу плотинку. Хорошо ее и построили — из бетона со сливными проемами…

Три колеса крутились у сруба. С белым шумом лилась на колеса вода. У плотины стояли подводы с мешками, мальчишки удили рыбу. Гусиные стаи обрамляли эту картину.

Устройство мельницы не нуждалось в каком-нибудь пояснении. Все было почти на виду. Подпертая вода по трем деревянным лоткам лилась на колеса с широкими «перьями». Валы колес деревянными шестеренками («зубья кленовые, поглядите, как кость, блестят», — объяснил мельник) соединились с валами, вертевшими жернова.

Мы заглянули под крышу первого этажа в момент, когда крутились два из трех жерновов. В белом мучном тумане двое работавших тут еле угадывались. Один из мельников отгребал в мешки размол ячменя, другой в углу «ковал» жернов. «Стирается… Неделя — и надо его подымать. Вот так зубилом почешем и снова на место».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: