Роберт Шекли - На суше и на море 1963

- Название:На суше и на море 1963

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Географгиз

- Год:1963

- Город:М.:

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Шекли - На суше и на море 1963 краткое содержание

empty-line

4

empty-line

6 0

/i/32/683632/i_001.png

На суше и на море 1963 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, если учесть, что мощность атмосферы Земли оценивается со сравнительно небольшого расстояния, а Венеры — с большого, то можно считать, что они между собой вполне сравнимы. И если мы легко наблюдаем звездный мир со дна воздушного океана, трудно себе представить, чтобы была совершенно неодолима для наших приборов атмосфера Венеры.

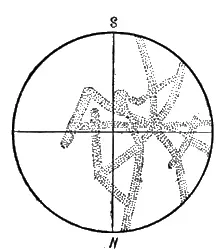

И это наше мнение подтверждается наблюдениями на Венере одного явления, важного для познания господствующих там природных условий. Разговор идет о двух устойчивых белых пятнах, наблюдаемых в диаметрально противоположных частях планеты. Причем, если одно из пятен растет, то другое в то же время убывает. Кроме того, одному из пятен, южному, по предварительным данным американской межпланетной станции «Маринер-2» [27], отвечает «таинственное холодное место». Это наталкивает на мысль о наличии на Венере двух полярных шапок, видимых через толщу ее атмосферы. И на Венере, как и на Земле, южная зона мощнее северной.

Встает, однако, вопрос, как можем мы видеть эти шапки, если ничего, или почти ничего, через атмосферу Венеры не видно? Для наглядности представим себе сложенное в несколько слоев тюлевое покрывало: через него ничего не видно, однако достаточно подложить под него цветную подкладку, и оно окрасится в соответствующий цвет. Подобно этому и через атмосферу Венеры могут быть замечены белые массы снега и льда, резко контрастирующие с окружающими их участками.

Где есть снег и лед, там не может на поверхности держаться температура 300–400 градусов [28]. Откуда же возникли такие представления? Дело в том, что мы не можем измерить температуру поверхности Венеры непосредственно термопарой, как это делается в отношении верхних слоев атмосферы Венеры. Поэтому судить о температуре ее поверхности приходится по измерению той энергии, которую мы улавливаем от Венеры радиотелескопами.

Считается, что радиоволны длиной 3—10 сантиметров идут от ее приповерхностных слоев. Источники энергии, излучающие эти волны, могут быть разными: либо это следствие теплового движения молекул, либо это результат мощных грозовых разрядов. Представление о приборах, сконструированных разумными существами, в данном случае исключено, так как здесь волны не имеют никакой «разумной» периодичности. Оба эти предположения сами по себе возможны. И действительно, если объяснить эти волны тепловыми движениями, то мы придем к температурам, о которых уже говорилось, — 300–400 градусов. Если же относить их за счет грозовых разрядов, то этот процесс должен был бы идти в тысячи раз энергичнее, чем на Земле. И вот слово берут астрономы. Они говорят, вряд ли возможна такая интенсивная грозовая деятельность на планетах типа Венеры, и делают отсюда вывод, что температура на поверхности Венеры очень высокая.

А как могут ответить на это географы? Думается, совсем по-иному. Свои рассуждения они ведут тоже применительно к условиям Земли. Известно, что насыщенность приземного воздуха влагой не менее 30–40 процентов от того количества, при котором идут дожди. Это значит, что достаточно было бы увеличить влажность в три раза, как на Земле не утихали бы грозы, как в тропиках, где за несколько часов изливается столько воды, сколько в Москве за месяц. Иными словами, увеличение влажности на Земле всего лишь в несколько раз привело бы к тому, что грозовая деятельность возросла бы в тысячу раз. Именно эти условия и характерны сейчас для Венеры. Обилие влаги создает там предпосылки для формирования внушительных снежных шапок, несмотря на то что на Венере температура, конечно, значительно выше, чем на Земле.

Как выглядит поверхность Венеры? Не затоплены ли все ее материки бесчисленными потоками воды? Или там имеются все же обширные материки? Казалось бы, ответа на этот вопрос получить сейчас невозможно. Однако и это не вполне так. Отсутствие каких-либо резких деталей, кроме упомянутых белых шапок, говорит, хотя и косвенно, но довольно определенно за сравнительную однородность поверхности Венеры — почти сплошь водную или почти сплошь континентальную. Представление о сплошной водной поверхности, однако, вряд ли правдоподобно: так как даже через мощную атмосферу Венеры наблюдались бы блики солнца, чего никто еще не видел. Кроме того, в этом случае было бы непонятно наличие устойчивых полярных областей: они постоянно смещались бы с дрейфом льдов и не были бы так четко оконтурены, как это наблюдается в действительности. Таким образом, на Венере, очевидно, имеется обширная суша. Куда же «убираются» потоки воды? Вероятно, на поверхности Венеры имеются хотя и небольшие, но очень глубокие впадины. Не их ли видел Ловелл, знаменитый наблюдатель Марса? Не являются ли указанные полосы подобием марсианских «морей», только несколько более обширных и глубоких и действительно наполненных водой?

Что напоминает описанная выше картина? Да нашу собственную планету сравнительно недавних эпох, 100–150 миллионов лет назад, когда погибли на Земле многие виды животных, в том числе такие гиганты, как диплодоки, бронтозавры, динозавры и другие. В земной атмосфере тогда, как сейчас в венерианской, еще преобладал, видимо, азот и углекислый газ. Не существовало практически, если не считать отдельных «зачаточных» бассейнов, и океанов. Их возраст исчисляется в 100–150 миллионов лет. Сушу занимали мелкие моря.

Иным был на Земле и состав атмосферы, которая, подобно водам океана, очень интенсивно формировалась в это время. Правда, современные условия на Земле очень не походят на только что описанные. Океаны теперь занимают обширные пространства, в атмосфере много кислорода, а углекислого газа лишь ничтожные количества. Но не всегда было так. В этой связи небезынтересны наблюдения, проведенные в атмосфере искусственными спутниками. Они принесли нам неожиданный результат. Оказывается, в верхней атмосфере Земли (на высоте 200–800 километров) преобладает кислород (92–98 процентов) над азотом, в то время как внизу, что, конечно, давно известно, преобладает азот. Его здесь три четверти от состава атмосферы, а кислорода всего четверть. В то же время, по законам физики, должно было быть как раз наоборот: более легкий газ — азот — должен был бы преобладать наверху. Вывод из этого может быть лишь один: наверху все время образуется кислород, который и стекает оттуда вниз.

Недаром еще в прошлом веке было подмечено, что в антициклонах (нисходящие токи воздуха) кислорода больше, чем в циклонах (восходящие токи). Так как кислород, помимо выделения его растениями, приходит из внешних частей атмосферы, легко себе представить, что его количество внизу атмосферы все время растет и что в прошлом его здесь было значительно меньше. С другой стороны, растения, все пышнее развиваясь на Земле, постепенно извлекают из воздуха углекислый газ. Обращают на себя внимание и данные, опубликованные в известном энциклопедическом словаре Граната о том, что в XVIII веке в воздухе содержалось 5—10 процентов углекислого газа, в то время как сейчас его всего лишь 0,03 процента. Возможно, что старые данные очень не точны, но, хотя бы в искаженном виде, истину они все же отражают: количество углекислого газа все время уменьшается [29].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: