Айзек Азимов - На суше и на море [1969]

- Название:На суше и на море [1969]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - На суше и на море [1969] краткое содержание

В сборник включены повести, рассказы и очерки о природе и людях Советского Союза и зарубежных стран, зари-совьи из жизни животного миря, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены статьи на самые разнообразные темы.

На суше и на море [1969] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отделение обеих Америк нельзя рассматривать как изолированное явление. Сдвиг материков, породивший океанскую впадину на востоке, неизбежно должен быть связан с крупными деформациями земной коры на западе. Геофизики обнаружили, что в некоторых районах Тихого океана кора имеет материковую структуру. Не погрузился ли здесь на дно древний континент?

Деформации такого масштаба, меняющие лик планеты, сопряжены с заметным изменением момента инерции Земли, а это значит, что могла измениться ее ось вращения или положение земной поверхности относительно оси; в таком случае в полярных областях оказались те районы, которые прежде были далеки от полюса. Вспомним, что на Шпицбергене и в Антарктиде имеются залежи каменного угля, образованные древней тропической растительностью. А по данным палеомагнетизма, магнитные полюсы нашей планеты бывали в прошлом вблизи современного экватора. Пока не доказано, что магнитные полюсы должны располагаться вблизи географических, но не доказано и противное. Характер и причины крупных перемен на земной поверхности — сейчас центральная спорная проблема геологии. Зарубежные исследователи отстаивают гипотезу дрейфа континентов, советские геологи считают ее неубедительной. Критические замечания касаются главным образом предполагаемых причин дрейфа, среди которых наиболее популярна идея переноса материков конвекционными течениями в мантии Земли.

Гипотеза о захвате Луны решает эту проблему. Сейчас Луна своим притяжением вызывает приливные явления: колебания уровня Мирового океана и даже литосферы — каменной оболочки (около полуметра). Если бы Луна оказалась к нам в несколько раз ближе, чем теперь, то приливные силы, величина которых обратно пропорциональна кубу расстояния, возросли бы в сотни раз. Пожалуй, этого достаточно, чтобы деформации литосферы стали катастрофическими. Надо ожидать, что в случае захвата Луны ее первичная орбита имела большой эксцентриситет и, следовательно, перигейное расстояние вполне могло быть в несколько раз меньше современного. Под действием приливных сил вспучивались одни участки коры, например Центральная Азия, опускались другие (Тихий океан) и раскалывались материковые глыбы. Эти деформации поглотили избыток энергии, связанный с переходом Луны на орбиту земного спутника, и обусловили в дальнейшем уменьшение ее эксцентриситета. В ходе эволюции орбиты Луна увлекала своим притяжением подвижные обломки — Американские материки — к западу.

Приобретение крупного спутника должно было сказаться на движении Земли, изменить ее календарь. Во-первых, могло измениться расстояние от Земли до Солнца (по-видимому, незначительно, в пределах 10 процентов), во-вторых, длительность земных суток.

Сразу отбросим мысль о том, что Луна до захвата двигалась по орбите, близкой к земной: размеры планетных орбит подчинены определенной закономерности, которая не оставляет места лишней самостоятельной планете в поясе между Венерой и Марсом. Значит, чтобы захватное сближение стало возможным, Луна должна была двигаться по сильно вытянутой орбите, пересекающей путь Земли. Но такая орбита для планеты еще менее вероятна: в Солнечной системе закономерны как раз округленные орбиты крупных тел. Что касается места рождения Луны, то наиболее подходящим представляется пояс астероидов. Действительно, Солнечная система имеет стройную законченную форму, в ней как будто заполнены планетами все «квантовые уровни», кроме лежащего между орбитами Марса и Юпитера. Этот уровень занят не планетой, а роем астероидов — мелких тел, имеющих неправильную форму. Если Луна образовалась в поясе астероидов, то становится понятной ее малая плотность.

Однако само происхождение астероидов пока неясно. Долго пользовалась популярностью выдвинутая в начале прошлого века гипотеза Ольберса о том, что астероиды — это обломки крупной планеты. Но убедительных причин распада планеты найти не удалось. Все рассмотренные варианты космических столкновений настолько маловероятны, что многие уже по этой причине отказались от гипотезы.

Попытка рассматривать астероиды как «галактический мусор», случайно захваченный Солнцем, тоже несостоятельна. Такой захват по законам небесной механики просто невозможен.

Остается считать, что астероиды возникли в процессе формирования нашей планетной системы. Согласно О. Ю. Шмидту, это просто остатки первичного «строительного материала», которые не смогли сконденсироваться в большую планету. Современные же пылевые космогонические гипотезы не предполагают наличия столь крупных кусков в первичном облаке и считают их результатом конденсации, промежуточным этапом формирования больших планет. По другому варианту, первоначально в поясе астероидов сформировались несколько крупных тел типа Луны с близкими орбитами, а затем они, сталкиваясь между собой, породили обломки современных астероидов. В обоих вариантах есть некоторая натяжка: если промежуточные тела имеют тенденцию разрушаться от взаимных столкновений (по общему признанию, метеорное вещество в Солнечной системе порождено столкновениями астероидов), то логичнее считать, что они вообще не могли сконденсироваться.

Мы отдадим предпочтение старой гипотезе Ольберса, поскольку, на наш взгляд, она наименее противоречиво объясняет особенности Солнечной системы. Будем, следуя известному советскому специалисту по кометам С. В. Орлову, называть погибшую планету Фаэтоном (в честь героя древнегреческой мифологии).

Нет ничего исключительного в том, что у Фаэтона имелись свои естественные спутники. После катастрофы они должны были отправиться в самостоятельное странствие и затем попасть в плен к другим планетам. Один из этих спутников стал нашей Луной. А были ли иные?

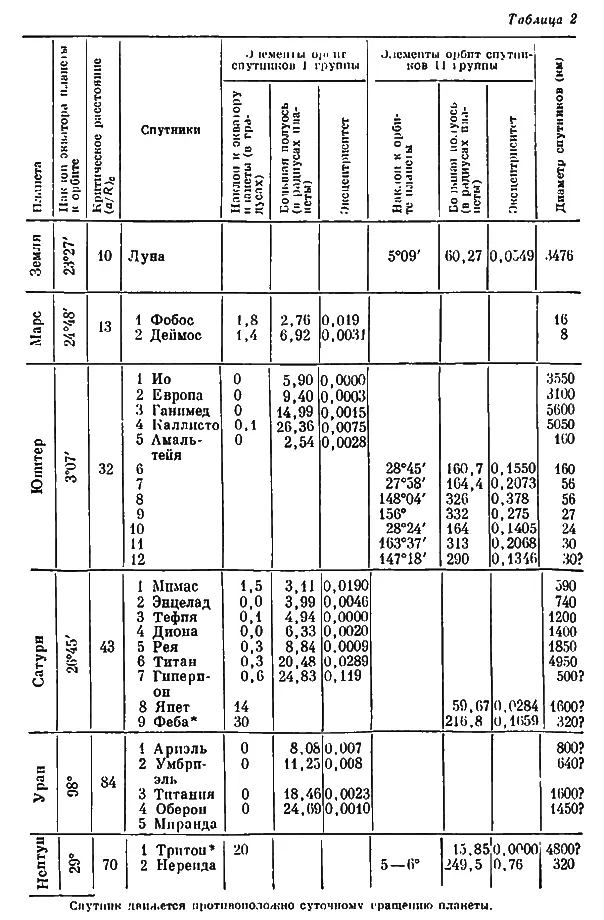

Чтобы разобраться в этом, рассмотрим все известные семейства спутников планет Солнечной системы (табл. 2). Они резко делятся на две группы: к первой отнесены те, которые движутся в плоскости экватора планеты, ко второй — все остальные. Для каждой планеты существует критическое расстояние — (a/R) c(а — большая полуось орбиты спутника, R— радиус планеты). Орбита спутника, не выходящая за его пределы, не меняет своего наклона к экватору планеты. За пределами же критического расстояния исчезает связь с экватором и появляется связь с орбиюй планеты: сохраняется наклон орбиты спутника к гелиоцентрической орбите планеты. Этим объясняется, почему спутники второй группы не имеют экваториальных орбит, но не объясняется, почему орбиты внутри (a/R) cтак мало наклонены к экваторам планеты. Последнее — не результат эволюции орбиты. Значит, спутники первой группы и образовались на экваториальных орбитах. Такой вывод представляется совершенно естественным, так как делает системы спутников планет похожими на всю планетную систему: планеты тоже движутся вблизи плоскости солнечного экватора и в ту же сторону, в которую вращается Солнце По-видимому, это не случайное совпадение, а глубокая космогоническая закономерность (см. рис. 1).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Айзек Азимов - На суше и на море [1969]](/books/1097621/ajzek-azimov-na-sushe-i-na-more-1969.webp)