Айзек Азимов - На суше и на море [1969]

- Название:На суше и на море [1969]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - На суше и на море [1969] краткое содержание

В сборник включены повести, рассказы и очерки о природе и людях Советского Союза и зарубежных стран, зари-совьи из жизни животного миря, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены статьи на самые разнообразные темы.

На суше и на море [1969] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я с удовольствием умылся и, захватив воды, бегом отправился к избушке. Навстречу попались старики, степенные, благообразные. Они чередой шли умываться.

После завтрака мы двинулись в тайгу. Сегодня она не пугала меня. Впереди Никодим, левее — Пал Палыч, а я с Саввой Петровичем еще левее и чуть сзади — половиной журавлиного клина. В руках у меня была, как у всех, палка по плечо, будто страннический посох.

Не спеша мы поднялись из распадка на склон сопки метров на сто. В монографии Грушвицкого написано, что женьшень, как правило, не растет по долинам рек, ручьев, в марях да болотах. Там слишком много влаги. Он поднимается выше: от двухсот до пятисот метров над уровнем моря.

Не прошло и четверти часа, а я был мокр с головы до ног от росы. Солнце пробивается сквозь раскидистые вершины мерцающими бликами. Мокрые листья блестят и переливаются, точно вспышки водной ряби, и думается, идешь по дну ручья, а то, что ты мокр, только усиливает впечатление.

Вспыхнул меж зелени красный огонек — женьшень!.. Подошел поближе — бузина. Но азарт поиска тянется. Вдруг корень найду я первый!

Двигаемся по южной стороне сопки. Я знаю, что на строго северных склонах корень не растет. Ботаник нашего института Зинаида Ивановна Гутникова несколько лет работала над этой темой по Супутинскому заповеднику. Она писала: «…большинство нахождений его относится к пологим склонам — юго-восточных, юго-западных и западных экспозиций».

— Какая сволочь это учинила? — обернувшись ко мне, проговорил Савва Петрович.

Я оглядел кедр. На стволе на уровне груди виднелась большая затеска, или лубодерина. Судя по глубине ее, по наплывам коры, можно было предположить, что лет сорок назад здесь был найден большой корень. Но лубодерина была изуродована топором. Затеска заплыла, стерлась.

— Кого сюда черт занес? — продолжал ворчать корневщик. — Раньше наш брат найдет корень — выроет, а семена посеет. До единого. Не каждое семечко у женьшеня всхожее. Из десяти шесть, редко семь взойдет. Да считай, в год по грамму корень в весе прибавляет. Сколько времени пройдет? Редко кому из женьшенщиков свой корень удавалось выкопать.

— А теперь?

Савва Петрович степенно отер тугое молодое лицо, усмехнулся.

— Как это вам… Суеверия потеряли.

— Что?

— Суеверия потеряли. Суеверия эти по рукам, по ногам корневщика опутывали. Чужое возьмешь — своего не найдешь. Не дастся панцуй в нечестные руки. Семечко не посеешь — духа гор и лесов обидишь. Опять наказание — нет находки. Вот и считай, что суеверия-то на пользу шли. А теперь — сам с усам — ничего нипочем. Тайга богата!

Я не нашелся, что ответить. В таком воспитательном смысле суеверия, может, и полезны?

Еще и еще раз внимательно осмотрев траву меж деревьями, Савва Петрович вздохнул, и мы отправились дальше. И снова каждая красная точка в траве будила в душе надежду, но радость оказывалась преждевременной.

Повернуло на вторую половину дня.

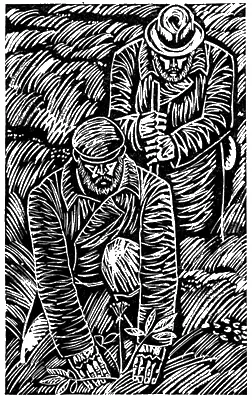

— Панцуй! — донеслось до меня слабое восклицание Саввы Петровича. Я мигом оказался подле корневщика. Савва Петрович стоял на коленях в густой и высокой траве. Виднелась лишь его серая кепка. Я пригнулся и с трудом разглядел в траве одинокую красную точечку. Присмотревшись пристальнее, увидел один-единственный плодик на зеленом соцветии, один-единственный.

Не поднимаясь с колен и делая пассы, словно профессиональный гипнотизер, Савва Петрович приблизился к ростку женьшеня. Движениями сомнамбулы начал отгребать от ростка — хилого, тощего дистрофика — палые листья, опалывать траву вокруг. Старик не замечал меня.

Что самое странное, дистрофик был сипие — растение с четырьмя листьями, которые розеткой окружали стебель. Корню наверняка исполнилось более двадцати лет.

Савва Петрович вынул из-за пазухи две костяные палочки и движениями часовщика принялся отгребать почву от стебелька растения. Мне подумалось, что корневщик не дышит. Однако, видимо утомившись, Савва Петрович выпрямился, не поднимаясь с колен, потер поясницу:

— Вот говорят, убегает в землю женьшень от недоброго человека. Смотрите — чуть не утек.

А «утечь» он и вправду собирался. «Шейка» корня, как женьшенщики называют корневище, ушла глубоко в землю.

— Посидел бы корень еще лет пять в земле, еще глубже утек, — сказал я.

— Ишь… Кто ж его туда тащит?

— Женьшень сам втягивается в землю. Есть такие растения со втягивающимся корнем. Зимой он, словно медведь, как и все наши растения, спит. Весной пробуждается, тянется корешками-мочками вглубь за влагой. Уходят в землю корешки, отсасывают воду и корень за собой тащат. Бывает, что женьшень за одно лето на два сантиметра в землю уходит. Это точно.

— А ведь вот уходит, — обрадованно сказал Савва Петрович. — Недаром говорят! Что же тогда бывает, когда пустой корень находят? Мякоти внутри не остается.

— Повредил его кто-то… Он сгнивает. Одна пробковая оболочка остается. Как у старого хрена.

Савва Петрович недовольно покачал головой.

— Больно просто…

— Не совсем. Просто мы привыкли считать растение, дерево вроде бы мертвым. А на самом деле растения живые. Не меньше, чем любое животное. Ведь корень зарывает в грунт зимующую почку. Может, потому, что в процессе приспособления корень выработал в своей биологии именно такие механизмы, он и дожил до наших дней. Ведь женьшень — древнее, реликтовое растение.

— Верно ведь, — улыбнулся Савва Петрович.

— Как же вы, корневщики, объясняете, что корень женьшеня часто не стоит в земле, как морковка, а лежит на боку? Барчуком этаким, лентяем? — спросил я в свою очередь.

— Больше так: раз похож на человека, то и привычки человеческие. Лежачие корни очень полезны.

— Правильно подмечено, лежащий корень по качеству лучше.

— Ложится-то он зачем?

— Почвы в тайге бедные. Плодородный слой всего несколько сантиметров. От силы два десятка. Вот и не хочет, человеческим языком говоря, женьшень идти в глубину, где пищи мало, и ложится. В таком положении сколько ни расти, всегда перегноя древесного будет достаточно. Любит женьшень этот древесный перегной. Потому и «гоняется» за ним.

Передохнув за разговором, Савва Петрович принялся снова выкапывать щуплый корешок. Я стоял, прислонившись к обросшему мхом камню. С точки зрения корневщика, при выкопке женьшеня я не годился даже в разнорабочие. Я размышлял о том, как трудно дать научное обоснование эмпирически найденному народом открытию действия женьшеня. А казалось бы, все очень просто.

Не только врачей, но и больных теперь нисколько не удивляет назначение при самых различных заболеваниях глюкозы и витаминов, этих общеукрепляющих средств. Но уже одно понятие «повышение неспецифической сопротивляемости» вызывает недоумение. Однако «специфическое» или «неспецифическое» объясняется несложно. Прививка, вакцинация, повышает сопротивляемость организма к определенному заболеванию, а состояние неспецифической повышенной сопротивляемости, если не гарантирует, то во всяком случае помогает организму в его борьбе против многих заболеваний и вредных воздействий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Айзек Азимов - На суше и на море [1969]](/books/1097621/ajzek-azimov-na-sushe-i-na-more-1969.webp)