Герольф Штайнер - Формы и жизнь ринограденций

- Название:Формы и жизнь ринограденций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Gustav Fischer Verlag

- Год:1957

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герольф Штайнер - Формы и жизнь ринограденций краткое содержание

Замечательная книга, рассказывающая о самом необычном и, пожалуй, самом малоизвестном отряде млекопитающих — носоходках (Rhinogradentia). К сожалению, изучение этих уникальных животных было прервано катастрофой, уничтожившей острова Хай-яй-яй. Но недавние открытия новых видов, принадлежащих к этому отряду, биологами разных стран, в том числе и отечественными (С.Фелдоянц, А.Зельбстандер (2000), М.Кашкина, 2004), позволяют надеятся на то, что отдельные виды ринограденций сохранились и дали жизнеспособные популяции.

Особую благодарность хочется выразить японскому исследователю и замечательному таксидермисту Токиву Такеши, который собрал самую значительную коллекцию чучел носоходок. В этой коллекции представлены уникальные экспонаты. Мы помещаем в книге некоторые из фотографий, которые позволяют легче представить себе этих необычных животных. Следует помнить, что сохранность образцов, с которыми работал Токива Такеши не всегда была удовлетворительной, но тем больше оснований восхищаться талантом мастера, позволившего нам заглянуть в глаза существам, которые уже стали легендой..

Формы и жизнь ринограденций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В своём заслуживающем похвалы исследовании И. И. Шутливицкий занимался той же самой проблемой. Он приходит почти к тем же выводам, что и Блидкуп, но с тем отличием, что он считает возможным то, что в период между 1894-м и 1896-м годами Моргенштерн получил из состояния Миспотта живую хонатату, которую он содержал в коробке от сигар на протяжении нескольких недель. Но всё же и эти данные противоречивы. Более того, это мог быть не больше, чем «детёныш из сумки», так как хонататы дорастают до значительного размера (см. стр. 55). Всё, что доподлинно известно — это то, что коробка из-под сигар была весьма глубокой, с этикеткой “Los selectos hediondos de desecho”.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Носоходки, которые признаны особым отрядом млекопитающих, и которые нашли автора монографии о них в лице известного специалиста Бромьена де Бурла, все — как указывает название — отличаются тем, что их носы необычным образом развиты. Нос может присутствовать в единичном или в большем количестве. Последнее состояние уникально среди позвоночных. В настоящее время анатомические исследования (здесь мы опираемся на всесторонние исследования Бромьена де Бурла) показали, что у полиринных видов носовой зачаток расщепляется на ранней эмбриональной стадии таким образом, что зачаточные отдельные ноздри, которые на нём развиваются, имеют голоринный способ дифференциации, то есть, каждый [зачаток] образует рыло законченной формы (см. рис. 1). Вместе с ранней полириналлизацией происходят многочисленные обширные изменения всего плана строения головы. Специальные мускулы, производные лицевой мускулатуры (иннервированные N. Facialis или его ответвлением, N. nasuloambulacralis, [6] 6. Nasulus (лат.) — носик; ambulare (лат.) — идти.

который здесь необычайно сильно развит), принимают участие в формировании мускульного аппарата рыла. Сверх того, в одной группе (Hopsorrhinida [7] 7. Hopsos (греч.) — скачок или прыжок (слово, встречающееся только у Златоуста из Массилии, которое, несомненно, должно отслеживаться до западногерманского корня); rhis, rhinos (греч.) — нос.

или мордоскоки) способность рыла развивать усилия ещё более усилена M. longissimus dorsi, который протягивается вперёд по черепу. Носовые пазухи и corpora spongiosa [губчатые тела — В. П.] подвергаются глубокому изменению и увеличению в размере, что сопровождается изменением функции. Так, например, почти у всех более продвинутых форм слёзный проток берёт на себя функции наружного дыхательного прохода. Такие специальные детали будут рассматриваться далее при обсуждении отдельных видов.

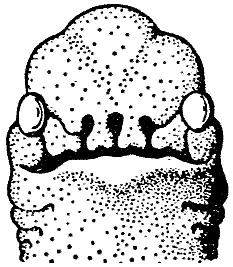

[Рис. l] Nasobema lyricum. Голова зародыша на ранней стадии развития, которая демонстрирует полиринное состояние (по Штультену, 1949).

Поскольку у этих носоходящих животных — за исключением рода Archirhinus (примитивная носоходка) nasarium [8] 8. Бромьен де Бурла определяет как nasarium всю совокупность носовых ambulacrum, независимо от происхождения его компонентов. Следовательно “nasarium” — это скорее функциональное, нежели морфологическое понятие. Поскольку этот термин закрепился в литературе и его использование позволяет избежать необходимости использования длинных описаний, то он будет использоваться в следующих частях книги.

служит средством передвижения, другие придатки потеряли свои локомоторные функции. Соответственно, придатки, знимающие более заднее положение, главным образом более или менее редуцированы, в то время как придатки, занимающие более переднее положение, видоизменились в хватательные органы, чтобы удерживать пищу, или в маленькие лапки для ухода за телом. В роде Rhinostentor (носоходки-трубачи) они участвуют в формировании аппарата для фильтрования воды.

В то время как парные придатки — менее впечатляющие особенности общей организации носоходок, хвост у этих животных занимает выдающееся место, и в его строении развились многообразные и в целом отклоняющиеся типы. Таким образом, здесь можно найти не только гибкие хвосты и хвосты, действующие подобно лассо, но также у Sclerorrhina [9] 9. Skleros (греч.) — твёрдый.

(хоботоногов) хвост служит более примитивным формам для прыжков, а более продвинутым как хватательный орган (см. стр. 35, 36 и 48).

У большинства носоходок тело покрыто довольно однородным волосяным покровом, в котором никак нельзя различить остевые волосы и подшёрсток; это должно быть отнесено не только на счёт климатических условий архипелага, но также, согласно Бромьену де Бурла, должно расцениваться как примитивный признак. В пользу такого взгляда говорит также правильность группировки волос. В одном роде, кроме того, присутствуют прочные роговые чешуи (подобные чешуям у чешуйчатых муравьедов [панголинов — В. П.]), которые в целом имеют ту же природу, что и чешуи рептилий. В отдельных случаях окраска шерсти великолепна. Наиболее известен экстраординарный блеск шкуры, вызванный особой структурой коркового слоя волоса. Безволосые участки — голова, ноги, хвост, уши, гребешки кожи на голове и особенно на рыле — в некоторых случаях также ярко окрашены. Несколько водных видов и самые мелкие роющие виды, которые водятся на песчаном побережье, совершенно лишены волос; то же самое относится к единственному паразитическому виду (см. стр. 19).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Екатерина Гончаренко - По своему обычаю [Формы жизни русского народа]](/books/1099581/ekaterina-goncharenko-po-svoemu-obychayu-formy-zhizni.webp)