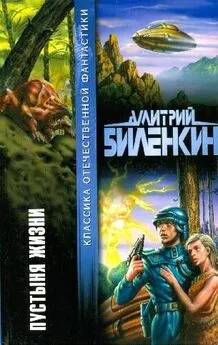

Дмитрий Биленкин - Пустыня жизни (авторский сборник)

- Название:Пустыня жизни (авторский сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-17-011170-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Биленкин - Пустыня жизни (авторский сборник) краткое содержание

Второй том двухтомника произведений Дмитрия Биленкина содержит его единственный роман и подборку рассказов разных лет, взятых из авторских сборников «Проверка на разумность» (1974), «Снега Олимпа» (1980) и «Лицо в толпе» (1985).

Пустыня жизни (авторский сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку событие, которое произошло той ночью, связано с моей профессией, скажу о ней несколько слов.

Все, решительно все, включая судьбу Земли, зависит теперь от поведения человечества, а его нельзя понять, предвосхитить, тем более изменить без знания истоков, которые его питают. Меж тем психология “человека исторического” до сих пор туман и догадки. Тут бездна работы, все очень запутанно и часто поражает наивностью подхода. Скажем так. Добр человек от природы или зол? Вероятно, вы слышали подобные споры, а то и участвовали в них. Тогда вы зря потеряли время. Исписаны тома, доказующие, что человек изначально зол, и тома, доказующие, что он изначально добр, — с ссылками, как водится, на “безгрешность детей”. Спор на таком уровне типичная схоластика. Толст или худ человек изначально? От столь неграмотной постановки вопроса отшатнется любой генетик. Что главенствовало и главенствует в земном климате — тепло или холод? Бессмыслица! Так никто и рассуждать не станет, а потянется к цифрам изотопного палеоанализа, данным сравнительной планетологии и обыкновенному термометру. Знание невозможно без сравнения, без конкретных вопросов как, где, когда, почему, сколько. Нельзя понять распад атомов, не зная причин стабильности. Нелепо вести геологический поиск, не ведая о происхождении слоев и пород. Прогноз завтрашней погоды всегда опирается на сведения о минувшей. Мы никогда бы не расстались со сказочкой о божественной природе человека без сопоставления его с обезьяной, рептилиями, земноводными и давно вымершими трилобитами. Мы вряд ли разберемся в психике современного человека, в направленности ее изменений, не задавая себе вопроса, какой она была сто, тысячу, миллион лет назад, какие проявления и почему мы получили в наследство от наших звериных предков. Возвышается ли человечество духовно или деградирует? Можно пылко восхищаться прогрессом, и слушатель только хмыкает, вспомнив о пытках где‑нибудь в Чили. Я же упомяну лишь об одном факте. Вот текст древнего рецепта по закаливанию стали: “Нагревать кинжал следует, пока он не засветится, как восходящее в пустыне солнце, затем надлежит его охладить до цвета царского пурпура, погружая в тело мускулистого раба…”

Жутковато? А пару с лишним тысячелетий назад этот рецепт буднично и спокойно был высечен на стене одного малоазиатского храма для всеобщего, так сказать, обозрения. И, надо полагать, никого это не возмущало — ни тогдашних мыслителей, ни нежных матерей, ни, быть может, самих рабов.

Но я отклонился. Почему мне нужна была именно пустыня? Не потому, что там на редкость совершенная тишина: в лесу порой прошуршит ветер, в степи прокричит птица, в горах неусыпно бормочет ручей, тогда как в пустыне ночью ни звука. Дело в другом. Есть второстепенные и мелкие проблемы, но, простите за банальность, в картине дорог каждый мазок. По свидетельству древних источников, такие могучие вероучения, как христианство, ислам, будто бы зарождались в ночных размышлениях среди пустынь. Существенно ли это обстоятельство? Или возьмем шире: когда и в какой мере при реконструкции былой психологии надо учитывать воздействие природной среды? Тут возможен разный ответ, но нельзя прийти ни к какому, нельзя погрузиться в обстановку минувшего и, значит, подойти к пониманию того, что было, сидя в комнате, где звонит телефон.

Конечно, легко возразить, что мой эксперимент ненадежен и неточен. Не стану спорить, я и так был полон сомнений, о которых скажу позже. Но как быть, если предмет исследования — это исчезнувшая мысль, забытое чувство, вчерашнее восприятие мира? Если судить о духовной жизни поколений приходится только косвенно — по ее рудиментам в современном сознании, по обломкам материальной культуры, редким и часто искаженным записям? А когда этих свидетельств нет вовсе? Попробуйте‑ка восстановить содержание передачи по хаосу ржавых радиодеталей…

Историческая психология, увы, далеко не физика. Здесь едва ли не единственный инструмент познания — собственная мысль. Эксперимент почти невозможен, нет у нас не только синхрофазотрона, но даже простенького осциллографа. Вот и приходится ставить умозрительные опыты, которые у любого добропорядочного экспериментатора–естественника вызывают улыбку жалости. Впрочем, что ж, были века, когда почитался мыслитель в белом хитоне, а фигура в прожженном фартуке удостаивалась снисходительного взгляда. Равновесие должно соблюдаться.

Однако я снова уклонился. Тишина стояла… Оглушительная? Не то слово. Стояла растворяющая тишина. Чувства погружались в нее без остатка, обострялись до предела, как бы пронизывая собой все пространство и образуя с ним единую электрическую сеть, которая отзывалась и на холодный свет дальней звезды, и на сухой запах песка, и на темную геометрию равнины.

Долгое время я лежал, созерцая звездное небо. Не знаю сколько — часы я убрал в палатку, чтобы их тиканье не стало помехой (часы на руке — это уже пульс двадцатого века). Оставалось лишь то воздействие, которое пустыня оказывала на человека и тысячу лет назад. Другое дело, что объект воздействия, то есть я сам, принадлежал не прошлому, а настоящему. Тут ничего нельзя было изменить, и это меня смущало.

Не без причины, естественно. Мысль о столь необычном эксперименте — не хочу отрицать — подал я сам. Но как? Я ее прошептал, склонясь к уху профессора Рокотова, на каком‑то нудном заседании, чтобы немного развлечь его и себя. Боюсь, что она была вызвана не столько теми общими соображениями, о которых я упоминал, сколько духотой зала, онемением поясницы и скукой. Во всяком случае, реакция моего учителя и друга была соответствующей. Он хмыкнул, колыхнулся, так что захрустел стул, и мы тихонько заговорили о чем‑то другом.

Каково же было мое удивление, когда месяц спустя Рокотов вернулся к моей идее и предложил командировку в пустыню. Кто знаком с Рокотовым, тот знает смелую неожиданность его решений. Но тут даже я замялся. Каким, спрашивается, может быть результат такой поездки? Побуду в пустыне, войду, так сказать, в атмосферу минувшего, а с чем вернусь? С южным загаром?

Ответом было все отметающее мановение пухлой длани, отеческая улыбка и замечание вскользь о том, что я выгляжу усталым и мне необходим свежий воздух.

С тем я и отбыл, твердо убежденный, что и на этот раз от меня ждут нетривиального результата. Рокотов всегда ждал от нас нетривиальных результатов, ибо первой его заповедью было: “Всякий, кто приходит ко мне, — гений, пока он не докажет обратного”.

Но каким все‑таки может быть итог бдения историкопсихолога под звездами Средней Азии?

Сколько я ни вглядывался в трепетное мерцание Млечного Пути, ничего путного мне в голову не приходило. Понять ход мыслей какого‑нибудь Магомета в связи с воздействием на него пустынь? Наивно. Никаких божественных откровений я не узрю, даже впав в галлюцинации. Заведомо не та психология! Созерцая звезды, я при всем желании не мог забыть, что это огненные шары ядерных реакций, что свет оттуда летит дольше, чем длится вся история религий, что все эти светлые точки — солнца других небес и кто‑то живет под их лучами, может быть думая о том же, что и я.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Гусаров - Партизанская музыка [авторский сборник]](/books/1063399/dmitrij-gusarov-partizanskaya-muzyka-avtorskij-sbo.webp)