Гай Дойчер - Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе

- Название:Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-083711-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гай Дойчер - Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе краткое содержание

Книга «Сквозь зеркало языка» – один из главных научно-популярных бестселлеров последних лет. Почему в некоторых культурах синий и зеленый цвета обозначаются одним и тем же словом? Почему Гомер называл море «виноцветным»? Почему коренные жители Австралии вместо «правый» и «левый» говорят «западный» и «восточный»? Как язык определяет образ жизни человека и судьбу народа? Остроумная и блестяще написанная книга одного из самых известных современных лингвистов – настоящий подарок для всех, кто интересуется жизнью языка и разнообразием человеческой культуры.

Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Риверс в затруднении

Для большинства людей, слышавших о нем, У. Х. Р. Риверс [120]– это сострадательный психиатр, который вылечил Зигфрида Сассуна [121]во время Первой мировой войны. Риверс работал в госпитале Крейглокхарт недалеко от Эдинбурга, где первым начал применять психоаналитические методы для помощи офицерам, страдающим от военного невроза. Сассун был направлен к нему в 1917 году после того, как его за публичные сомнения в разумности войны, выбрасывание ордена «Воинский крест» в реку Мерси и отказ возвращаться в свой полк объявили повредившимся в уме. Риверс лечил его с сочувствием и пониманием, и в итоге Сассун добровольно вернулся во Францию. У многих своих пациентов Риверс вызвал привязанность, даже дружбу, которая не потеряла своей силы и через много лет после войны. Сассун, прозванный Бешеным за бесстрашие в бою, на похоронах Риверса в 1922 году упал в обморок от горя. А через сорок с лишним лет, в июле 1963-го, в библиотеку св. Иоанна старого кембриджского колледжа Риверса пришел дряхлый старик и попросил разрешения посмотреть на портрет Риверса, пояснив, что Риверс лечил его в госпитале Крейглокхарт в 1917 году. По свидетельству библиотекаря, старик встал перед портретом и отдал ему честь, поблагодарив Риверса за все, что тот для него сделал. Посетитель этот возвращался еще по крайней мере дважды и каждый раз просил показать ему портрет. При последнем посещении он явно плохо себя чувствовал и закончил церемонию словами: «Прощайте, мой друг… не думаю, что мы еще свидимся». [122]

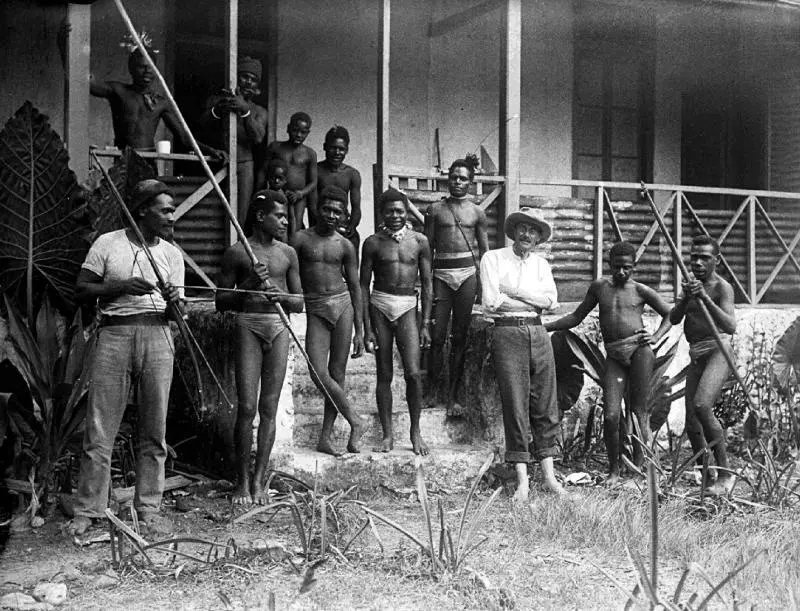

Но призвание к исцелению душевных недугов проявилось у Риверса уже после того, как он сделал блестящую карьеру в двух других областях: экспериментальной психологии, а затем антропологии. Именно как экспериментального психолога Риверса пригласили в 1898 году принять участие в антропологической экспедиции Кембриджского университета на острова Торресова пролива, что между Австралией и Новой Гвинеей. Но за время пребывания на островах он заинтересовался общественными институтами, и там-то и начались его плодотворные исследования родственных отношений и социальной организации, которые, по всеобщему мнению, заложили основы социальной антропологии как научной дисциплины и дали Клоду Леви-Строссу основание назвать Риверса «Галилеем антропологии». [123]

У. Х. Р. Риверс с друзьями (Музей археологии и антропологии, Кембридж)

Кембриджская экспедиция в Торресов пролив должна была пролить свет на особенности мышления первобытных народов. Молодая наука антропология стремилась определить свой предмет – «культуру» – и разграничить приобретенные и врожденные аспекты человеческого поведения.

А для этого необходимо было определить, до какой степени различались когнитивные особенности первобытных и цивилизованных народов, и экспедиция должна была помочь продвинуться дальше уже известных и по большей части разрозненных фактов. Как объяснял руководитель экспедиции, «впервые квалифицированные психологи-экспериментаторы исследовали с помощью соответствующего лабораторного оборудования людей на ранней стадии культуры в привычных для них условиях жизни». [124]Многотомные педантичные отчеты, опубликованные в дальнейшем Риверсом и другими участниками, помогли более четко разграничить природные и культурные черты, и, как принято считать, экспедиция в Торресов пролив стала событием, превратившим антропологию в серьезную науку.

Сам Риверс принял участие в экспедиции 1898 года, чтобы провести подробные эксперименты со зрением туземцев. В 1890-е годы он пристально изучал зрение и поэтому стремился положить конец спорам о восприятии цвета, которые за два предыдущих десятилетия почти не сдвинулись с мертвой точки. Он хотел увидеть своими глазами, как цветовое зрение туземцев соотносится с их цветовым словарем и связана ли способность улавливать отличия со способностью выражать эти отличия словами.

Риверс провел четыре месяца на удаленном острове Мюррей, на восточном краю Торресова пролива, к северу от Большого Барьерного рифа. Остров населяла покладистая маленькая община дружелюбных туземцев из приблизительно 450 человек, «достаточно цивилизованных», чтобы он смог их обследовать, и все-таки, как он писал, «довольно близких к первобытному состоянию, чтобы представлять определенный интерес. Нет сомнения, что тридцать лет назад они были совершенно дикими, абсолютно не затронутыми цивилизацией».

То, что Риверс нашел в цветовом словаре островитян, хорошо сочеталось с сообщениями предыдущих двадцати лет. Описания цветов были в основном расплывчатыми и неопределенными, а иногда вызывали изрядную неуверенность. Наиболее определенными были названия черного, белого и красного. Слово для «черного», golegole, произошло от gole – «каракатица» (Риверс предположил, что оно относится к темным чернилам, которые выделяет это животное), «белое» было kakekakek (с неясной этимологией), а слово «красный», mamamamam, по всей вероятности, произошло от mam, «кровь». Большинство людей использовали mamamamam также для розового и коричневого. Другие цвета имели все менее определенные и общепринятые названия. Желтый и оранжевый многие называли bambam (от bam – «куркума»), но другие называли siusiu (от siu – «желтая охра»). Зеленый многие называли soskepusoskep (от soskep – «желчь», «желчный пузырь»), но другие говорили «цвета листьев» или «гнойного цвета». Словарь для синих и фиолетовых тонов был еще более расплывчатым. Некоторые носители языка помоложе использовали слово bulu-bulu, очевидное недавнее заимствование английского blue, «синий». Но Риверс сообщает, что «старики согласны, что их собственное правильное слово для синего было golegole – черный». Фиолетовый тоже в основном называли golegole.

Риверс отмечал, что «среди туземцев часто начинались оживленные дискуссии о том, как правильно назвать цвет» [125]. Когда их просили назвать слова для обозначения конкретных цветов, многие островитяне говорили, что им надо посоветоваться с мудрыми людьми. А если исследователи проявляли настойчивость, то туземцы просто называли конкретные объекты. Например, когда показывали желтовато-зеленый оттенок, один человек назвал его «зеленым, как море» и показал в направлении особенно большого рифа.

Словарь островитян с Мюррея был явно «дефектным», но как насчет их зрения? Риверс обследовал свыше двухсот туземцев на предмет цветоразличения, подвергая их подробному тестированию. Он использовал улучшенную и расширенную версию теста Хольмгрена с шерстью и разработал серию собственных экспериментов, чтобы выявить малейшие признаки неспособности воспринимать отличия цвета. Но он не нашел ни одного случая цветовой слепоты. Островитяне не просто отличали все основные цвета, но и различали разные оттенки синего или любого другого цвета. Так что тщательные эксперименты Риверса не оставили никаких сомнений: люди могут видеть разницу между любыми возможными оттенками и все же не иметь в языке устоявшихся наименований даже для таких основных цветов, как зеленый или синий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: