Константин Образцов - Единая теория всего. Том 2. Парадокс Ферми

- Название:Единая теория всего. Том 2. Парадокс Ферми

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция (17)

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Образцов - Единая теория всего. Том 2. Парадокс Ферми краткое содержание

Автор бестселлера «Красные Цепи» предпринимает исследование тайн Мироздания. Великолепный многоплановый роман о человеческом выборе, влияющем на судьбы Земли: то, что начинается как детектив, превращается в научную фантастику, которая достигает степени религиозного мистицизма.

Трагическая смерть одного из авторитетных представителей преступного мира поначалу кажется самоубийством, а жуткие обстоятельства его гибели объясняются приступом внезапного сумасшествия. Но чем дальше продвигается расследование, тем больше всплывает странностей, парадоксальных загадок и невероятных событий, а повествование постепенно охватывает пространство и время от Большого взрыва до современности…

Единая теория всего. Том 2. Парадокс Ферми - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это только на первый взгляд кажется, что восемь лет – очень долгий срок. Годы порой летят куда быстрее часов, проведенных в ожидании, или серых унылых дней, особенно если время подчинено устоявшемуся и неизменному распорядку. Только и успеваешь замечать, как меняются времена года.

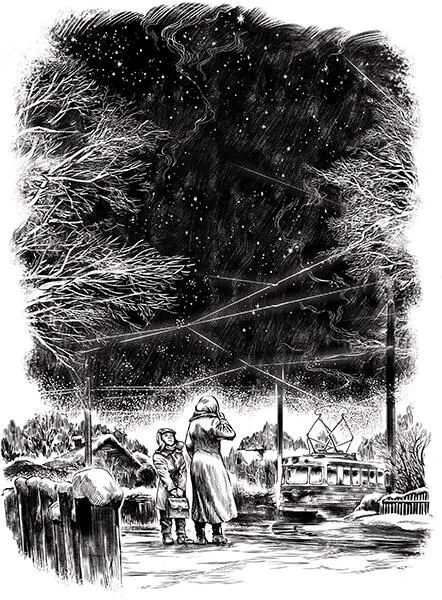

Все восемь лет каждое утро мама и Савва выходили на трамвайную остановку: в совсем темное еще зимнее время, когда на морозном небе пылают ледяным пламенем яркие звезды, а воздух похож на иссиня-прозрачное замороженное стекло, и так приятно сесть после долгого ожидания в теплый уютный трамвай и долго ехать, прочерчивая варежкой узенькие окошки на заиндевевшем стекле; или нежным и светлым весенним утром, когда поют первые птицы и деревья подернуты легкой дымкой распускающейся зелени; или багряно-рыжей, роскошной золотой осенью, когда дожди и ветер еще не оборвали огненную, тяжелую листву со старых деревьев и Озерки укутаны красным и желтым. Только трамваи менялись – на смену одноглазой «американке» с деревянными лавками пришел сине-желтый «стиляга» с глазами столичной модницы и сиденьями такими мягкими, что мало у кого дома были такие же мягкие диваны и кресла.

В школе, как и следовало ожидать, дела шли отлично. Мама сперва несколько волновалась, что замкнутая натура сына помешает ему в общении с одноклассниками, но тревоги оказались напрасны: Савва прекрасно ладил со всеми, причем не только из своего класса «Б», который сами ученики иронически расшифровывали как «беднота», но из класса «А», где училась или делала вид, что учится, «аристократия» – ладил, но ни с кем не дружил. Если бы потребовалось описать его одним словом, то следовало бы сказать «спокойный»; это не была флегматичность эмоционально бедного человека или патологическое безразличие аутиста, нет. Это было какое-то особое, осознанное спокойствие человека, который чем старше становится, тем больше убеждается в том, что все в мире идет так, как надо: не правильно или хорошо, а именно как надо, как если бы и хорошее, и плохое, и радостное, и страшное, и горькое, и веселое – все было частями единого, слаженного и прекрасно сбалансированного целого, захватывающую природу которого еще только предстояло постичь. В тринадцать лет он увлекся астрономией и астрофизикой, потом, ведомый своим стремлением раскрыть таинственную гармонию мира, занялся космологией и вот именно тогда впервые написал академику Пряныгину, не особенно рассчитывая на ответ. Но ответ вдруг пришел – в конверте со множеством штампов и марок, упал в помятый почтовый ящик на калитке перед старым домом, и началась переписка, продолжавшаяся более двадцати лет. Ночами на узких Озерных и Десятинных улицах слышны были лай или пьяные крики, где-то играла гармонь, нестройные голоса то тянули тоскливые песни, то срывались в долгую перебранку, а за светящимся окном мезонина школьник Савва Ильинский выводил железным пером строки и формулы в безмолвной беседе с одним из величайших умов современности.

Безусловно, по всем основным предметам он успевал блестяще; преподаватели точных наук при каждом удобном случае восторженно отзывались о нем, предсказывая Леокадии Адольфовне большое научное будущее сына. Но у нее было свое видение судьбы Саввы, и, когда он сообщил о намерении учиться на астрофизика, мама его отговорила. Ну что за профессия такая – астрофизик? Какие у него перспективы – сидеть сиднем на кафедре в институте, преподавать и писать статьи до конца своих дней? И Леокадия Адольфовна настояла на прикладной математике – специальности, как ей справедливо казалось, близкой к инженерному делу, а люди, которые способны создать или изобрести что-то практически ценное, всегда будут нужнее, чем ученые-теоретики.

Вступительные экзамены на факультет прикладной математики были сданы с успехом столь ошеломительным, что принимавший их преподаватель одной из кафедр позвал нескольких своих коллег, чтобы показать им, как фантастически ловко вчерашний школьник берет двойной интеграл по поверхности. Не стоит и говорить, что успехи Саввы в учебе были исключительны, защита диплома стала преддверием кандидатской по теме, связанной с проблематикой векторного поля в четырехмерном псевдоевклидовом пространстве сигнатур, и диссертация его прогремела событием в ученом мире не только Ленинграда, но и всей страны. Конечно же, Савве настойчиво предлагали остаться в университете для продолжения научной работы, но мнение мамы оказалось весомее доводов профессуры; а может быть, Савва просто знал, как все должно быть и как надо делать, а потому после досрочного окончания аспирантуры он передал свою дальнейшую карьеру на волю судьбы и превратностям распределения молодых специалистов.

К тому времени они с мамой давно переехали в прекрасную квартиру в «сталинском» доме на Приморском проспекте – две просторные комнаты, третий этаж, терраса, окна на Большую Невку и парк, два шага до Аптекарского острова, – которую в театре выбили для Леокадии Адольфовны через исполком. Мама продолжала актерскую службу, сменив роли юных и вздорных прелестниц на образы сильных разочарованных женщин, и по утрам они больше не ездили вместе: Леокадию Адольфовну трамвай увозил через центр на Владимирский проспект, а Савва на чумазом автобусе ехал на Васильевский остров, в НИИ связи ВМФ – лучшее место для практически ценных и востребованных изобретений.

Впрочем, до них оставалось еще почти десять лет; в 1973 году Савва Гаврилович Ильинский поступил младшим научным сотрудником в расчетный отдел, занимавшийся вычислениями для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ различных отделов и лабораторий, а через семь лет он, сам ни мало к тому не стремясь, возглавил этот отдел, хотя десяток молчаливых инженеров-операторов ЭВМ и одна ассистентка без всякого возглавления знали свое дело. Это была очень хорошая работа: спокойная, размеренная, полностью подчиненная процедурам и, что самое главное, не отнимающая почти никаких интеллектуальных сил, и на долгие годы Савва мог спокойно погрузиться в собственные исследования, которым отдавал большую часть своего времени. Если кратко, то он работал над единой теорией всего.

3.03 – 3.03

– Какая мама замечательная, – всхлипнула Наташа. – Вот и сын потому такой вырос, успешный и гениальный! Надо же, изобрел теорию всего!

Она шмыгнула носом и с чувством сделала большой глоток водки с соком.

– Наташа, а вы знаете, что это такое? – поинтересовался я.

– Конечно! Это теория…ну, как… в общем…обо всем. – Она порозовела, смутилась и засмеялась: – Я просто не знаю, как объяснить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Константин Образцов - Единая теория всего. Том 1. Горизонт событий [litres]](/books/1082364/konstantin-obrazcov-edinaya-teoriya-vsego-tom-1-go.webp)

![Константин Образцов - Единая теория всего [сборник litres]](/books/1143212/konstantin-obrazcov-edinaya-teoriya-vsego-sbornik-l.webp)