Уэлти Юдора - Золотой дождь (рассказы)

- Название:Золотой дождь (рассказы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Известия

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-206-00030-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Уэлти Юдора - Золотой дождь (рассказы) краткое содержание

Рассказы этой книги дают представление о творческой эволюции и о писательской манере Юдоры Уэлти, для которой характерно сочетание лиризма и иронии, комического и трагического.

Юдора Уэлти (р. 1909) — замечательный мастер рассказа, уступающий в этом жанре разве что Фолкнеру — по праву считается одним из ведущих американских прозаиков.

Уже первый сборник ее рассказов «Зеленый занавес» (1941) был высоко оценен Робертом Пенном Уорреном и Кэтрин Энн Портер.

«Даже в самом коротком из ее рассказов столько сдержанной силы, что, несмотря на всю их блистательность, я твердо знаю — это всего лишь начало», — писала Портер.

Перу Юдоры Уэлти принадлежит несколько сборников рассказов, три романа, среди которых критика выделяет «Проигранные сражения» (1970) и «Дочь оптимиста» (1972), книга воспоминаний «Начало писательского пути» (1983), множество эссе, критических статей.

Русскому читателю известна лишь одна книга Юдоры Уэлти — в нее вошли роман «Дочь оптимиста» и рассказы («Прогресс», 1975).

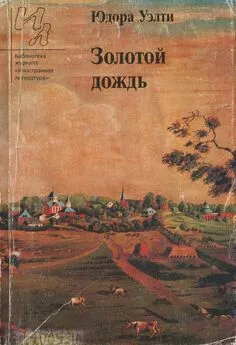

На обложке использован фрагмент картины «Натчез» американского художника и орнитолога Джона Джеймса Одюбона (1785–1851), одного из героев рассказа «Остановленное мгновение», действие которого происходит в окрестностях этого городка.

Золотой дождь (рассказы) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Проникновенность, точность, легкость психологического рисунка — одно из покоряющих свойств прозы Уэлти. Она сравнивает рассказ с китайским фонариком, расписанным внутри и снаружи. Стоит фонарику зажечься, как внутренний рисунок становится видимым — совмещается с внешним. В рассказах Уэлти удивительно тонкие эффекты достигаются благодаря мастерскому (зачастую парадоксальному) соположению объективного и субъективного, явного и тайного, жеста и движения души.

Двое посторонних, не особенно молодых людей — в рассказе «Мы не встретимся больше, любимая» — сталкиваются случайно вдали от дома, в шумном и светском, придавленном летней жарой Новом Орлеане. И мчат неведомо куда, на край света — в молчании, в ожидании, в тайной надежде. Тычутся под колеса «форда» крабы, рачки и черепахи, копошатся в канавах по обочинам какие-то вовсе допотопные твари, «чью шкуру не пробить и пулей»… «Какое счастье для них и для окружающих, что они толстокожие», — думает она. Эти двое и желают, и боятся наготы-беззащитности: пожили, повидали жизнь, нагляделись в жестокие ее глаза. (Первоначально рассказ назывался «Глаза Горгоны».) Безымянное, трудноопределимое чувство, соединившее их, развивается, как все живое, повинуясь ритму: две души будто танцуют церемонно и пугливо, сближаясь, расходясь, снова сближаясь — разлучаясь навеки. От двух одиночеств родится ли дитя любви? Крик новорожденного — одновременно предсмертный крик. «И то, во власти чего они были весь этот день, вдруг исчезло. Оно мгновенно взметнулось, огромное, как ужас, крикнуло голосом человека и кануло».

Здесь — нерв всего творчества Уэлти. Более всего ее тревожит и занимает внутренняя ущербность, дефектность, которая таится или развивается в человеке с годами, подобно болезни, — мешая познать себя, мешая раскрыться перед другим человеком, с ним сблизиться. Привыкая довольствоваться торопливым, шапочным знакомством, люди друг в друге видят только случайных «попутчиков», растрачивают культивировавшиеся столетиями навыки полноценного, несуетного общения и в душе оплакивают потерю, умом ее не всегда сознавая. Как разорвать одиночество, как преодолеть отчуждение, сохраняя вместе с тем необходимое пространство духовной автономии? Что ни рассказ, то опыт — опыт — опыт, каждый раз неповторимо-индивидуальный и каждый (почти) раз неудачный, хотя и надежды не отнимающий.

«Отношения между отдельными людьми, — говорит Уэлти, — для меня исполнены неизмеримо большего смысла, чем какие угодно глобальные идеи». Но глобальное взаимообусловлено в конечном счете «домашним», бытовым, частным. Этому учит на множестве примеров XX век.

Рассказ «Остановленное мгновение» Уэлти считает самым любимым и самым удавшимся своим произведением. Его хочется назвать притчей, хотя конкретность, достоверность, выпуклость каждой, мельчайшей даже детали с этим определением мало согласуются. Но такова Уэлти. Равнодушная к философским абстракциям, она любит повторять: «Я думаю глазами».

В цветущем, поющем, кишащем жизнью лесу, на древней Натчезской тропе, еще зверьем, до человека, проложенной сквозь девственную чащу, происходит странная встреча-невстреча. Пересекаются три пути, три судьбы. Проповедник Лоренцо Дау, разбойник Маррелл и натуралист Одюбон — все лица исторические. Впрочем, для нас в данном случае это не так важно. Важно, что каждый по-своему одержим: один служит богу, другой дьяволу, третий науке. Каждый на свой манер устремляется к абсолюту: один — спаситель душ, другой — душегуб, третий — наблюдатель и регистратор всего живого. Три ненасытных вихря сталкиваются и — на миг замирают. Остановившееся мгновение — как чистый глубокий источник, заглянув в который, человек видит не привычное собственное отражение, а нечто неожиданное, ошеломляющее. Откровение принимает вид белоснежно-элегантной цапли, опустившейся на болотную траву. Вот она — красота, и свобода, и неразложимая, неисчерпаемая анализом полнота жизни, в сравнении с которой любой абсолют ущербен, частичен. Окунитесь в мгновение жизни — вы не достанете до дна. Но, вынырнув, опомнившись, вернувшись в привычное жизненное измерение, устремившись дальше по своей стезе — что и происходит с героями рассказа, — вы сохраните, хотя бы в памяти, будоражащее и просветляющее ощущение бытия как тайны.

Писателю, полагает Уэлти, это ощущение надлежит хранить как зеницу ока. Видеть и изображать жизнь, сложную, и странную, и вечную, — вот в чем его назначение. Видеть и изображать — не идти походом, не ратовать. Смешивать два ремесла — художество и публицистику — Уэлти не охотница даже в тех случаях, когда обращается к теме «горячей», больной, остродискуссионной.

О чем идет речь в рассказе «Предвестники»? Английское его название «The Demonstrators» означает буквально «демонстранты» или «демонстраторы». В тексте таковых явно нет, разве только парень, сжигающий призывную повестку, — фотография на газетной странице. Уэлти сталкивает первичное значение и изначальный смысл слова, злобу дня и вечность быта. В рассказе, по собственному ее слову, «каждый персонаж — демонстрант… даже птицы в последней сцене, даже платья, что сушатся на веревке, — всё и вся демонстрирует нечто. Иначе говоря, обнаруживает, являет горестную и трагическую подоплеку современной общественной ситуации, в которой „тот, кто больше других чувствует, бессилен, а тот, кто думать не способен, облечен властью“.

Что может искусство в отношении тех, кто, имея власть и силу, „думать не способен“? Ничтожно мало. Пожалуй, и просто ничего. После публикации рассказа „Чей это голос?“ в Джексон долго названивала журналистка из Нью-Йорка — все интересовалась, не было ли попыток отомстить автору, не жгли ли куклуксклановцы крест на ее газоне. На роль мученицы за права человека Уэлти не сгодилась. „Не тратьте вы понапрасну деньги на телефон, — посоветовала она газетчице, — те, кто жгут кресты, мой рассказ не читали и вряд ли когда прочтут. Он не им адресован“.

Т. ВенедиктоваЛили Доу и дамы

Миссис Уоттс и миссис Карсон были на почте, когда пришло письмо из Эллисвилской лечебницы для слабоумных. Эми Слокум выбежала из-за стойки с целой пачкой корреспонденции в руке, протянула письмо миссис Уоттс, и они все вместе стали читать его. Миссис Уоттс держала письмо, крепко ухватив своими ручками, а миссис Карсон медленно водила по строчкам пальцем в наперстке. Все остальные посетительницы затаили дыхание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: