Виктор Вахштайн - Воображая город. Введение в теорию концептуализации

- Название:Воображая город. Введение в теорию концептуализации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785444816813

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Вахштайн - Воображая город. Введение в теорию концептуализации краткое содержание

Воображая город. Введение в теорию концептуализации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разные социальные группы обладают разными ресурсами, и в том числе разным престижем. Они маркируют одни пространства как «престижные», а другие – как «непрестижные». Эти различия могут воспроизводиться в пространстве даже при самых радикальных преобразованиях общественного строя.

Приведенное выше исследование Ольги Трущенко представляет для нас даже бóльший интерес, чем предмет этого исследования. На первый взгляд, автор действует не как социолог, а как историк: изучает архивные документы, карты и ранние статистические сборники. Это первая ошибка в интерпретации. «Социологическим», «экономическим», «историческим» или «географическим» текст делает не метод (что бы ни подразумевалось под этим размытым понятием), а язык описания, который предшествует самому описанию. Вторая возможная ошибка интерпретации – синтагматически добавить элемент «сегрегация» к множеству уже имеющихся элементов «Москва». Трущенко – не урбанист, она не производит синтагматического смещения внимания читателя на еще один элемент Х – сегрегацию. Она совершает радикальный парадигматический сдвиг. Для нее город – это не здания, не районы, не ландшафт, не индустриальное производство и даже не «живые люди», а результат объективации социального пространства (т. е. пространства социальных сходств и различий) в пространстве физическом .

Таким способом мышления о городе социологи обязаны Пьеру Бурдьё. Когда Трущенко пишет «тенденция к социальному противостоянию запада и востока Москвы выражала в пространственных формах дистанцию и противоположность между властвующими и простонародными слоями общества» [там же: 21], в ее тексте (в форме концептуальных оппозиций) выражает себя знаменитая формула Бурдьё:

физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии [Бурдьё 1993: 53].

Если город – проекция социальной структуры, то текст Трущенко – проекция бурдьевистского теоретического языка. Сам Бурдьё никогда не был в Москве и мало что знал об этом городе. Но созданный им способ мышления – в том числе способ мышления о городах – позволил российской исследовательнице выразить Москву в предложенной концептуальной схеме и увидеть что-то, что раньше ускользало от взгляда социологов. Главное, помнить: концептуализация города – не пересказ, а перевод. В этом и состоит смысл третьей опции – парадигматического сдвига, отказа от синтагматического и тавтологического решения.

В следующем разделе мы еще вернемся к элементам концептуализации города у Бурдьё, а пока подведем итоги теста на урбанизм им. Кэролин Стил.

1. Если, закрыв глаза и описав город (как того требовали правила игры), вы прибегли к тавтологическому нарративу – все в порядке, вы нормальный горожанин, которому вполне хватает языка здравого смысла для понимания города.

2. Если вы использовали синтагматическое решение («города – это люди, пробки, грязь, а еще коррупция и безработица»), вы – по всей видимости – урбанист.

3. Если попытались предложить консистентную концептуализацию города – вы, скорее всего, ученый, которому для понимания города самого города недостаточно.

Далее мы сфокусируемся именно на третьем решении.

Концептуальные схемы города (случай Бурдьёполиса)

Быть знатной дамой значит играть роль знатной дамы, то есть, между прочим, играть простоту. Игра эта стоит безумно дорого, тем более что простота способна восхищать только при условии, если другие знают, что вы могли бы не быть простым, то есть когда вы очень богаты.

М. ПрустГраницы моего города – суть границы моего языка.

Соответственно, первая задача исследователя – «схватить» объект в категориях и различениях своей теоретической модели. Этот процесс (равно как и его результат) называется концептуализацией. По версии Г. С. Батыгина [Батыгин 2008], образцовый пример концептуализации содержится в сказке Х. К. Андерсена «Принцесса на горошине».

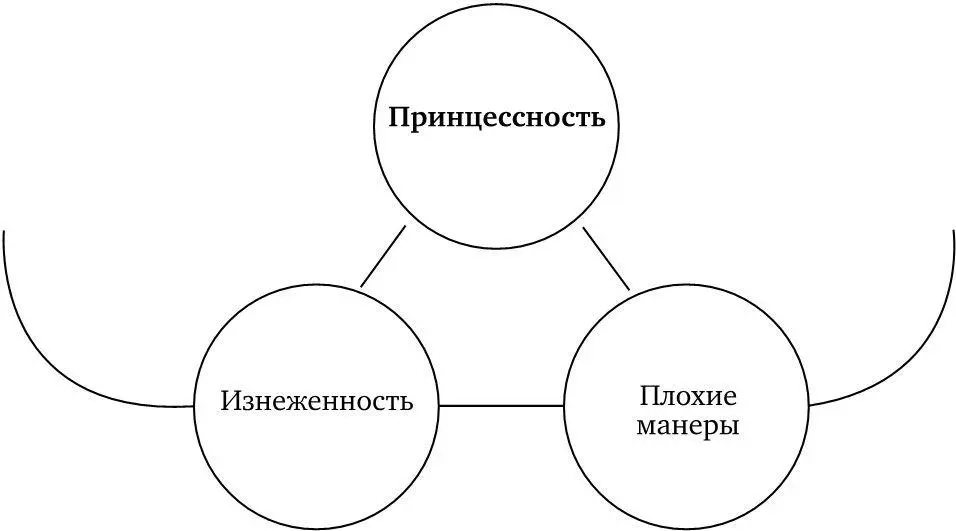

Напомним вкратце сюжет этого великого эпистемологического произведения. Король оказался в сложной исследовательской ситуации: к нему ночью в дом постучался эмпирический объект и назвался принцессой. Семье предстояло организовать серию исследовательских мероприятий, чтобы удостовериться в наличии у объекта признака принцессности. Старая королева, руководитель проекта, предложила сильное теоретическое решение. Она концептуализировала принцессность через наличие двух конститутивных свойств:

а) изнеженности (предположительно принцесса – существо, живущее во дворце в ситуации гипертрофированного личного комфорта, что не могло не сказаться на ее телесном габитусе);

б) избалованности (принцесса живет не только в обстоятельствах физического комфорта, но и в ситуации ослабленного социального контроля при тотальном попустительстве, которое должно было сформировать у нее безразличие к мнению и чувствам окружающих; таким образом, принцессу отличают плохие манеры).

Структура подобного концептуального определения принцессности выглядит следующим образом:

Схема 1. Концептуализация принцессности

С этого момента исследователь должен считать принцессой любой объект, обладающий свойствами телесной изнеженности и плохими манерами. На следующем этапе (операционализация) королева находит интересное методическое решение, позволяющее схватить наличие обоих этих признаков посредством нетривиального экспериментального плана. Она оказывает исследовательское воздействие (подкладывает горошину под двадцать тюфяков и двадцать перин), после чего – на утро – производит замер, задавая бесхитростный вопрос: «Как вам спалось?». Если эмпирический объект достаточно изнежен, чтобы почувствовать горошину, и достаточно плохо воспитан, чтобы сказать об этом хозяевам, то он обладает обоими необходимыми признаками, которые и конституируют его в качестве принцессы (согласно данной выше базовой дефиниции предмета) (схема 2).

Но, допустим, старая королева воспользовалась бы иной концептуализацией. Что, если принцессу делает принцессой как раз противоречивое сочетание телесной изнеженности и готовности непоколебимо следовать дворцовому этикету? Если в основу концептуализации мы положим не образ капризных принцесс эпохи раннего Средневековья, а пример облаченной в железную клетку хороших манер принцессы Вильгельмины Шарлотты Каролины Бранденбург-Ансбахской?

Тогда наша концептуализация будет выглядеть принципиально иначе (схема 3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: