Фрейя Роуз - Что бы сказали знаменитые феминистки? Как Вирджиния Вулф, Симона де Бовуар и Роза Люксембург решали бы проблемы современных женщин

- Название:Что бы сказали знаменитые феминистки? Как Вирджиния Вулф, Симона де Бовуар и Роза Люксембург решали бы проблемы современных женщин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785961471878

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Фрейя Роуз - Что бы сказали знаменитые феминистки? Как Вирджиния Вулф, Симона де Бовуар и Роза Люксембург решали бы проблемы современных женщин краткое содержание

Но есть и более частные вопросы – вопросы, с которыми сталкивается каждая женщина. Кто должен платить на свидании? Почему предложение руки и сердца может сделать только мужчина? Не устарела ли сама идея брака и жены как «ангела в доме»? И если устарела, то почему женщинам до сих пор платят меньше и реже дают повышения? Что Сьюзен Зонтаг сказала бы о селфи в «Инстаграм», а Наоми Вульф – о механизмах «Тиндера»?

Что бы сказали знаменитые феминистки? Как Вирджиния Вулф, Симона де Бовуар и Роза Люксембург решали бы проблемы современных женщин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Женщины всего мира так долго сражались за свои права, что «феминистками» стали называть всех, кто высказывал взгляды и мысли на тему феминизма и прав женщин. Поэтому, возможно, стоит обратиться к началу, активистским истокам феминизма, и к его теоретическим корням – к тому моменту, когда французская феминистка и философ Симона де Бовуар (1908–1986) задала в своей книге «Второй пол» (1949) вопрос: «Есть ли вообще женщины?»

По мнению де Бовуар, непонятно, что мы имеем в виду под словом «женщина». Нам говорят, что «женственность в опасности». Получается, что каждое существо женского пола должно «приобщиться к находящейся под угрозой таинственной реальности, которая и есть женственность». Далее де Бовуар развивает свою мысль: существо женского пола «становится» женщиной под влиянием определенных общественных условий. Если «она» не соответствует той определяющей, предписывающей роли, которую ей навязывает общество, то «она» плохая женщина. Однако «существо, называемое женщиной… могло возникнуть только под воздействием всех сторон цивилизованной жизни». Де Бовуар заложила основу для обсуждения вопроса о правах женщин, но одновременно показала куда менее жесткое понимание женственности, которое и сегодня присутствует в представлениях о гендерной флюидности. Вдобавок она выделила три проблемы, с которыми женщины сталкиваются в своей борьбе за равенство: их биологическое устройство, их якобы существующие «психологические особенности» и отсутствие у них социально-экономического влияния, так как модель человеческого существа женского пола отличается от «мужской» модели по всем этим параметрам.

Биология – это не судьба

Де Бовуар опубликовала свою книгу в 1949 году (незадолго до того француженки получили право голосовать), но долго сомневалась, стоит ли писать книгу о «женщине»: «Тема эта вызывает раздражение, особенно у женщин, к тому же она не нова». Возможно, она имела в виду древних греческих философов, поскольку еще в IV веке до н. э. Аристотель в книге 1 «Политики» заявил, что природа женщин и все их возможности определяются биологией. Эту мысль Аристотель охотно развивал: «…мужчина по отношению к женщине: первый по своей природе выше, вторая – ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать и во всем человечестве».

Казалось бы, такое положение дел должно вызвать протест, но по какой-то причине (возможно, из-за отсутствия экономической власти, политической платформы, организованности и денег?) женщины около двух тысяч лет мирились с подобными рассуждениями. Впрочем, Сапфо с Лесбоса, древнегреческая поэтесса, еще за двести лет до рождения Аристотеля преспокойно игнорировала тогдашние правила поведения для женщин. Но, возможно, именно стремление женщин уклониться от той жизни, которую им навязывали мужчины, отдало в мужские руки бразды правления во всех сферах жизни. Историк Эстель Фридман (р. 1947) описала развитие властных структур, закреплявших жесткую социально-классовую стратификацию (особенно по расовому и половому признаку) с помощью все возраставшего неравенства в доступе к богатству и власти.

В Средние века мы услышим лишь смелые голоса одиночек, таких как немецкая аббатиса Хильдегарда Бингенская (1098–1179) и французская писательница Кристина Пизанская (1364 – ок. 1430), к которым стоит добавить литератора Франсуа Пуллена де Ла Барра (1647–1723), – только они осмеливались не соглашаться с «естественным» положением, в котором оказались женщины: помощниц, дающих возможность мужчине жить прекрасной жизнью. К XVIII веку созрела идея «прав человека», и Олимпия де Гуж(1748–1793) во Франции и Мэри Уолстонкрафт(1759–1797) в Англии стали писать о разнице в жизни двух полов. Они заметили: когда мужчины говорят о «правах человека», то на самом деле имеют в виду «права белых мужчин». Так зародился и начал развиваться феминизм как политическое движение.

«Пассивность, которая является основной чертой "женственной" женщины, развивается в ней с первых лет жизни… В действительности это тот жизненный путь, который навязывают ей воспитатели и общество».

Симона де БовуарЖенщины – это не мужчины

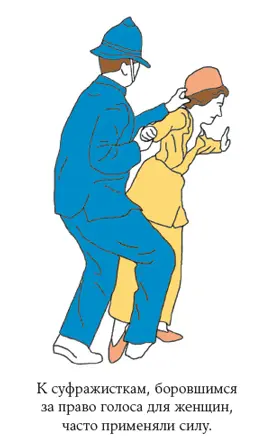

К концу XIX века феминистки новой волны – Соджорнер Трут(1797–1883), Элизабет Кэди Стэнтон(1815–1902) и Гарриет Табмен (1822–1913) в США, Кисида Тосико(1863–1901) в Японии, Франсишка Динис(1859–1897) в Бразилии и Эммелин Панкхёрст(1858–1928) в Великобритании – начали разрушать общепринятые представления о «женщинах». Соджорнер Трут особенно резко выступала против идеи, будто «женщины» – это белые привилегированные существа, которым надо «помогать садиться в экипаж». В своей знаменитой речи 1851 года она заявила: «Я родила тринадцать детей и видела, как большинство из них продали в рабство… и разве я не женщина? » Феминистки первой волны требовали признания женщин самостоятельными гражданами, обладающими всей полнотой экономических и политических прав, но лишь феминистки второй волны заняли радикальные позиции по отношению к окружавшему их миру, объединив усилия женщин ХХ века.

Феминистки второй волны опровергали утверждение, будто женская «слабость» обусловлена биологией и психологией. Они поняли и еще одну вещь: все эти утверждения были порождены языком и представлениями, будто мужчина – это Субъект, а женщина – «Другой». И дело не только в том, что власть мужчин была закреплена множеством институтов: мужчины создали такой язык, где, как выражается австралийская феминистка Дейл Спендер (р. 1943), «норма» значит «мужской род».

Казалось бы, это просто безобидный инструмент для классификации объектов и явлений, но Спендер называет такое правило «одним из самых всепроникающих и пагубных». Считается, что «нормальное человеческое существо» – мужского пола, а «тех, кто ему не соответствует, сразу записывают в отклонения от нормы». По мнению Спендер, такой язык делит человечество не на две равные части, а на «мужчин-плюс» и «мужчин-минус». Женщины отличаются от мужчин, и поэтому даже язык, которым они пользуются, загоняет их в ловушку. Феминистки второй волны поняли, что женщины никогда не добьются равенства и признания, если не обеспечат себе положение, не зависящее от мужского взгляда на мир. Они решили выяснить, о чем женщины действительно думают и как они живут, – вместо бесконечного спора с мужчинами. В 1960-е годы в США и Англии возникло множество групп «роста самосознания». Их участники встречались, чтобы обсудить свои личные переживания, но начинали вырисовываться и некие коллективные механизмы. Как настаивали американские феминистки Кэрол Ханиш (р. 1942) и Кейт Миллетт(1934–2017), «личное – это политическое». Современный феминизм объединяет социальную активность и теорию, которые взаимно обогащают друг друга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: