Array Коллектив авторов - Политическая наука №2 / 2015. Познавательные возможности политической науки

- Название:Политическая наука №2 / 2015. Познавательные возможности политической науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Политическая наука №2 / 2015. Познавательные возможности политической науки краткое содержание

Для политологов, преподавателей вузов, студентов.

Политическая наука №2 / 2015. Познавательные возможности политической науки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Моррисовская модель знака во многом схожа с семиотическим треугольником Г. Фреге, представлявшим знак в качестве элемента, обозначающего определенный референт (значение, Bedeutung, reference) и выражающего определенный концепт (смысл, Sinn, sense) [Frege, 1892].

Ф. де Соссюром было предложено понимание знака как единства двух необусловленных друг другом (произвольных) аспектов – означающего и означаемого [Соссюр, 1977, с. 99–100]. Эта концепция принципиальным образом повлияла на развитие гуманитарного знания в ХХ в., став фундаментом для структуралистских исследований языка и культуры в целом.

Из базовых моделей знака могут разворачиваться более сложные и многоуровневые конструкции. С их помощью могут быть составлены модели метафор, мифов, образов и других комплексных семиотических феноменов [Фомин, 2014 b]. Так, например, Р. Бартом на основе структуралистской концепции знака была предложена двухуровневая семиотическая модель для мифа [Барт, 1989, с. 81]. А М.В. Ильин, исходя из идеи о многослойности действительности, через модель серии актов означивания выстраивает иерархию ее ступеней, восходящую от чистой материи к чистой информации [Ильин, 1995, с. 111].

Еще одно положение теории де Соссюра, на котором необходимо остановиться, – это введенное швейцарским лингвистом различение между понятиями язык (langue) и речь (parole). Введение этого различения по праву признается в качестве одной из главных заслуг де Соссюра. Под языком Соссюр понимает ту систему знаков, которая виртуально существует в сознании у каждого владеющего языком индивида, но которая при этом не располагается в его сознании никогда полностью и никогда индивиду полностью не принадлежит, им единолично не создается и не изменяется, поскольку являет собой внешний по отношению к нему социальный аспект речевой деятельности, существующий в полной мере лишь в коллективе [Соссюр, 1977, с. 52].

Что касается второго элемента соссюровской дихотомии – речи, то она понимается как результат говорения или письма, развернутый во времени и пространстве.

Обычно исследователи, обсуждая соссюровскую систему, фокусируются именно на дихотомии язык / речь, оставляя в стороне еще одно понятие, которое, однако, является не менее важным. Это понятие, которое традиционно переводится на русский язык как речевая деятельность . В оригинальном тексте «Курса общей лингвистики» соответствующий термин обозначается французским словом langage (лангаж) [Saussure, 1995, p. 20]. Дихотомическое же разделение на язык и речь происходит уже внутри всего множества проявлений лангажа – языка в самом широком смысле слова.

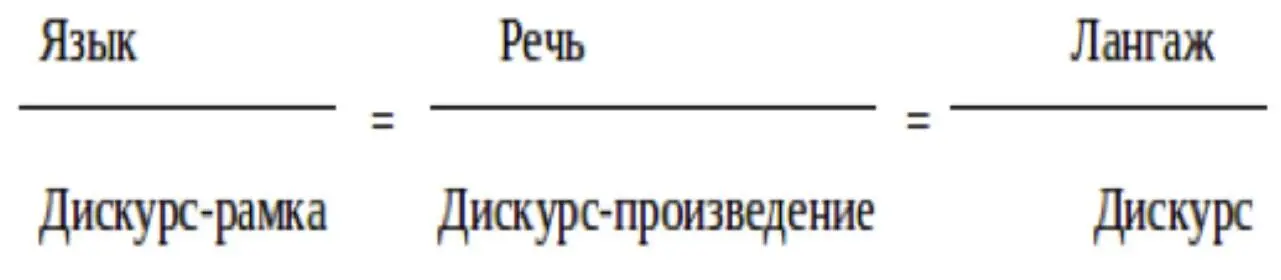

Для нас существенно было оговорить здесь значение всех трех терминов де Соссюра (язык, речь, лангаж), поскольку именно через призму этой триады можно подходить к пониманию еще одного ключевого для семиотики понятия – понятия дискурса . Дискурс можно рассматривать как языковую практику (лагнаж) в неразрывной связи с ситуативным контекстом, с прагматическими, социокультурными, когнитивными установками автора и адресата того или иного текста. То есть если провести параллели между соссюровской терминологией относительно языка и речи и таким пониманием дискурса, то можно заключить, что дискурс есть социально суженный лангаж, который распадается на социально суженный язык – дискурс-рамку (дискурс-программу) и социально суженную речь – дискурс-произведение (дискурс-продукт) [Dijk, 1998, p. 3–4; Толпыгина, 2002].

Представить такого рода соотношение можно в виде следующей пропорции:

Рис.

Соотношение триады «язык – речь – лангаж»

Причем [langue] + [parole] = [langage], а [дискурс-рамка] + [дискурс-произведение] = [дискурс].

Вести речь о дискурсе как о том, что позволяет соединить язык как систему (langue) и речь как деятельность (parole), но при этом конкретнее и у́же языка в его целостности (langage), впервые предложил при уточнении соссюровской концепции бельгийский лингвист Эрик Бюиссанс [цит. по: Ильин, 2007].

Одним из главных элементов теоретической рамки заданной для семиотики Ч. Моррисом была триада уровней семиотического анализа:

1) семантика,

2) синтактика,

3) прагматика.

Согласно этой схеме, сфера семантики включает отношения между знаками и означаемыми ими объектами, к синтактике – отношения знаков между собой, а к прагматике – отношения знаков к интерпретаторам [Моррис, 1983, с. 42].

Моррисовская система уровней, однако, не уникальна. Зачастую авторами в рамках семиотически ориентированных исследований предлагаются и иные схемы препарирования знаковой реальности.

Так, например, в работе Ц. Тодорова, посвященной поэтике, мы встречаем разделение на словесный, синтаксический и семантический аспекты анализа, которые Тодоров соотносит с традиционными для классической риторики аспектами: elocutio, dispositio и inventio [Тодоров, 1979, с. 48–50].

Т. ван Дейк, в свою очередь, предлагает применительно к дискурсивному анализу вести речь о речевом (language use), коммуникационном и интеракционном уровнях, выводя это членение из результатов препарирования ситуации социально контекстуализированной коммуникации, – ситуации, в которой адресант и адресат взаимодействуют (интеракция), передавая информацию (коммуникация) при помощи языка (language use) [Dijk, 1998, p. 2, 5].

В рамках дискурс-исторического подхода в критическом дискурс-анализе авторы предлагают еще одну схему членения, говоря о двух уровнях анализа: тематическом и углубленном [Krzyżanowski, 2010, p. 81]. При этом выделяемые уровни имеют отношение уже не столько к аспектам анализируемого текста, сколько к этапам применения тех или иных исследовательских техник.

При таком разнообразии подходов к разделению исследования на уровни, однако, не будет верным вести речь о какой‐то фундаментальной фрагментированности поля семиотически ориентированных методов именно по этому основанию. Скорее, имеет место плюральность языков методологического описания, которые, однако, в ряде случаев вполне могут быть «переводимы» друг относительно друга. Кроме того, такое многообразие в значительной степени может быть оправдано разным расположением фокусов внимания в тех или иных подходах, а не какой‐то их принципиальной разнородностью.

Вместе с тем нельзя не отметить два важных преимущества, отличающих моррисовскую схему (семантика – синтактика – прагматика) от других предлагаемых систем членения. Во‐первых, эта схема определенно не носит характера ad hoc, а напрямую выводится из базовых положений теории знаков. Во‐вторых, она, ввиду своего крайне широкого охвата, обычно может без особых трудностей быть импортирована в ткань различных других подходов, не разрушая их внутренней логики, а лишь внося в них дополнительную упорядоченность. Кроме того, она вполне может претендовать на роль медиатора при решении тех самых задач «перевода» с одного методологического языка описания на другой. Наконец, к плюсам моррисовской триады стоит отнести тот факт, что она наиболее успешно справляется с задачами структурирования знаковой действительности вообще, а не только ее лингвистических проявлений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: