Татьяна Клячко - Стратегия для России. Образование

- Название:Стратегия для России. Образование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7749-1338-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Клячко - Стратегия для России. Образование краткое содержание

Стратегия для России. Образование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Происходящие изменения на рынке труда предполагают переформатирование всей системы профессионального образования, в том числе его структуры и уровней, которое уже происходит в большинстве стран, прежде всего развитых. Доля выпускников средней школы, поступающих в высшие учебные заведения, постоянно растет и в странах, лидирующих по уровню человеческого развития, превысила 65 %: в США она составляет 82 %, Республике Корея – 96 %, Финляндии – 94 %, Норвегии – 76 % (занимает первое место в мире по индексу человеческого развития [2] Доклад о человеческом развитии, проон, 2016.

), Дания – 80 %, Австралия – 75 % (одна из лидирующих стран по экспорту высшего образования, который занимает в общем объеме австралийского экспорта 3-е место).

1.2. Рост стоимости образования

Получение образования требует все больших государственных и частных расходов: в развивающихся и бедных странах указанный рост обусловлен ростом охвата детей и молодежи образованием (ростом доступности), в развитых странах – ростом качества и разнообразия образовательных траекторий, индивидуализацией образовательных программ (наибольшие затраты на образование как % ВВП – развивающиеся страны: Восточный Тимор –14,0 %, Лесото – 13,1 %, Бурунди – 9,2 %, Намибия – 8,1 %; развитые страны: Дания – 7,7 %, Исландия – 7,5 %, Норвегия – 6,5 %, Финляндия –6,1 %, Франция – 5,6 %, США – 5,5 %; Канада – 5,4 %, Великобритания – 5,4 % [3] Мир в цифрах. М., 2015.

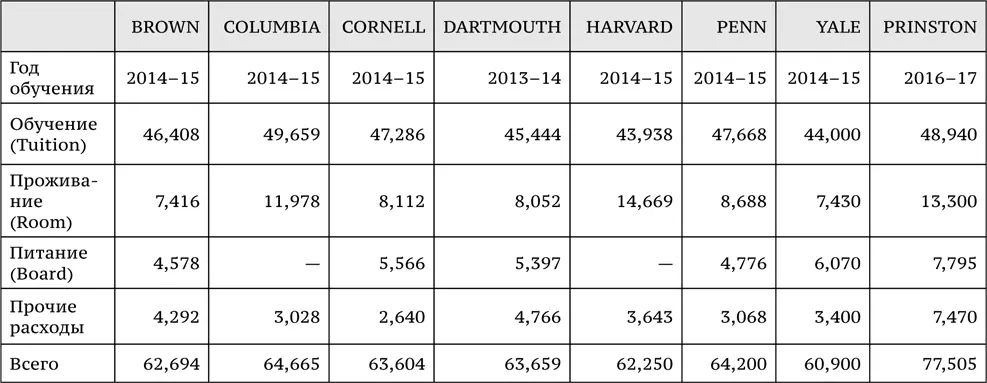

). Все более дорогостоящим становится получение высшего образования как для государства, так и для домохозяйств, в которых есть студенты. Так, стоимость обучения студентов в ведущих американских университетах (университеты Лиги плюща) в 2013-2017 гг. превысила 40 тыс. долл. США, а общие затраты на обучение – 60 тыс. долл. США в год (табл. 1).

Таблица 1. Стоимость обучения студентов бакалавриата в университетах Лиги плюща (США) в год, долл. США

Государственное финансирование высшей школы в силу быстро растущей численности молодежи, поступающей в вузы, постоянно увеличивается даже в странах, где высшее образование является платным. В связи с этим быстро развивается образовательное кредитование, при этом появляются новые источники финансирования университетов, прежде всего активно развиваются эндаумент-фонды (фонды целевого капитала), размер которых в ведущих университетах США превышает десятки миллиардов долларов (Гарвард – 35,9 млрд долл. Йель – 23,9 млрд долл., Стэнфорд и Принстон – 21,4 и 21,0 млрд долл. [4] Источник: U. S. and Canadian Institutions Listed by Fiscal Year 2014 Endowment Market Value and Change in Endowment Market Value from FY2003 to FY2014. – NACUBO, 2014

); в Великобритании они меньше, но также значительны (Оксфорд – 4,2, Кембридж –5,5 млрд евро). Одновременно пулы университетов создают платформы новых образовательных ресурсов и открытых курсов онлайн-обучения (МООС), чтобы сократить издержки и вместе с тем привлечь в их учебные заведения новых студентов. Во многом индивидуализация образования обеспечивается за счет новых технологий обучения, позволяющих делать больший акцент на самостоятельной работе студента. Вместе с тем рост доступности высшего образования ведет к росту его дифференциации по качеству обучения.

1.3. Непрерывное образование

Одно из наиболее значимых мест в современной системе образования занимает непрерывное образование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка и переобучение), которое в профессиональной сфере обеспечивает подстройку квалификации работников под новые условия экономической деятельности (включая и переход в принципиально новые области деятельности), а в социальной – решает проблемы личностного роста, удовлетворения потребностей в самореализации и, одновременно, адаптации к быстро меняющейся социальной среде, новым социальным возможностям и рискам. В развитых странах охват непрерывным профессиональным образованием достигает 40-50 % работающего населения и постоянно растет.

1.4. Новые тенденции в общем образовании

Переход ко всеобщему высшему образованию в перспективе 25-30 лет уже в настоящее время ставит в развитых странах новые задачи перед формальной системой общего образования. Здесь сроки обучения будут, с одной стороны, определяться все в возрастающей степени задачами построения индивидуальной образовательной траектории, а с другой – на первый план будут выходить вопросы эффективной социализации в быстро меняющемся мире, включая снижение численности молодежи, которая будет неуспешной на рынке труда. Все большее место в повышении качества образования будут играть развитость и качество образовательной среды, выходящей далеко за пределы собственно системы образования (образовательные программы музеев, образовательный туризм, усложняющаяся информационная среда), а также доступность и разнообразие неформального образования. Вместе с тем развитие образовательной среды постепенно меняет программы школьного обучения и образовательные технологии, «втягивая» ресурсы образовательной среды в учебный процесс. При этом постоянно растет сетевая организация обучения, как внутри системы общего образования, так и путем создания совместных образовательных программ и проектов с организациями дополнительного образования детей, организациями культуры, физкультуры и спорта и другими. В развитых странах уже примерно 25-30 % образовательной программы реализуется вне школы.

1.5. Рост мировой образовательной миграции и трудоустройство молодежи

В настоящее время численность студентов в мире составляет около 200 млн человек, при этом только в Китае и Индии в университетах учится более 50 млн человек. В результате изменений в системах профессионального образования, прежде всего высшего, будут изменяться потоки молодежи на глобальном рынке труда. В большинстве развивающихся стран местные вузы не смогут справиться с быстро растущим спросом на качественное высшее образование, что позволит не только сохранить, но и расширить системы высшего образования развитых стран, которые без внешнего притока студентов должны были бы существенно сократить свои масштабы в силу демографических причин. До середины 2020-х гг. потоки иностранных студентов в мире, которые будут ориентированы не только на получение высшего образования, но и на трудоустройство в развитых странах, резко возрастут (с 5,5 млн человек до 10-12 млн человек), а конкуренция университетов за иностранных студентов и ведущих профессоров резко усилится. Вместе с тем возникнут и начнут получать все большее распространение виртуальные онлайн-университеты, которые позволят локализовать обучение части студентов в их собственных странах и создать там новые престижные рабочие места. При этом все большая интернационализация системы образования приведет к переходу на универсальный язык обучения (на эту роль, прежде всего, претендует английский язык). Виртуальные университеты, которые в том числе станут частью ведущих мировых университетов, и распространение в системе образования универсального (английского) языка повлекут за собой уход с рынка многих вузов, как в развитых, так и в развивающихся странах. В перспективе до 2050 г. ведущие университеты станут глобальными (транснациональными) как за счет развития на их базе виртуальных университетов, так и путем создания сетевых университетов с включением в них национальных университетов многих стран. Фактически будут созданы глобально распределенные университеты, численность студентов в которых будет составлять от 200 до 500 тысяч человек. Одновременно развитие получат уникальные программы, ориентированные на индивидуальные потребности обучающихся, реализация которых будет строиться на использовании глобальных образовательных ресурсов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: