Коллектив авторов - Социальные проблемы инновационного развития общества

- Название:Социальные проблемы инновационного развития общества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Нестор-История

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-0453-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Социальные проблемы инновационного развития общества краткое содержание

Социальные проблемы инновационного развития общества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

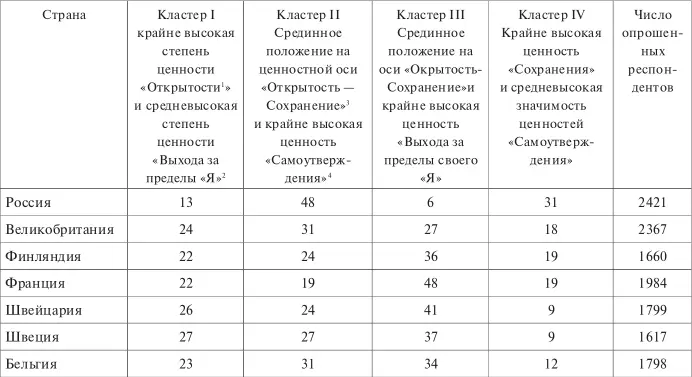

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день в России тенденция к формированию социокультурных ценностей, соответствующих тем требованиям, предъявляемых к человеческому социальному капиталу индустриальной модернизации и, тем более – переходу к информационному обществу (ценности осей «Открытость» и «Выхода за пределы своего «Я») проявляется значительно слабее, чем в развитых европейских странах. Об этом свидетельствует не только узость прослойки, для которой в той или иной степени характерны поведенческие мотивации и стимулы, необходимые для структурной модернизации общества. Более того, медленность этого процесса не самое важное с точки зрения формирования человеческого и социального капитала необходимого модернизации российского общества. Важнее, что несомненный отход почти 50 % российских респондентов от традиционных для советского общества поведенческих стереотипов (стремление к государственному патернализму, жить по традиционным правилам, как все, безынициативность т. п.) сопровождается формированием морали, препятствующей развитию человеческого капитала западного типа. Как показывают данные, та часть российского общества, которая частично отходит от традиционных для советской России социокультурных установок, крайне индивидуалистична, игнорирует необходимость солидарности, ее стремление к богатству, власти, авторитаризму не подкреплены стремлением к альтруизму, самопожертвованию, дружелюбием, свойственных поведенческим нормам информационного общества. Вывод о неадекватности поведенческих мотиваций россиян.

Таблица 1

Распределение населения России и некоторых индустриально развитых стран по кластерам, построенных на основе классификации респондентов в соответствии с их социкультурными установками (в % от числа опрошенных)

Источник: 22 (выборочные данные).

1. Включены: ценности, выражающие приверженность к самостоятельности при принятии решений, к творчеству, риску, стремление к свободе, независимости от других, к занятиям, приносящим удовольствия.

2. Включены: альтруизм по отношению к окружающим, сильное чувство дружбы и стремление к самопожертвованию.

3. Включены: социокультурные ценности, отражающие стремление к безопасности, к патернализму со стороны государства, к соблюдению традиций, жить по правилам, не привлекать к себе внимание.

4. Включены ценности, выражающие стремление к богатству, власти, успеху, признанию его достижений другими требованиям, предъявляемым к человеческому капиталу информационного общества подтверждается и социологическими опросами, проведенными Левада-Центром в 2008 году.

Для современного информационного общества формирование человеческого капитала основано на стремлении получить не только хорошее образование, но и постоянно обновлять свои знания, и самостоятельно принимать решения, не бояться риска, смены работы и профессии. Если в Германии 63, 48, 63 % респондентов особенно важным для себя считали (соответственно) быть независимом в принятии решений и в своем выборе, иметь возможность постоянно учиться, получать хорошее и разностороннее образование, то доля российских респондентов, придерживающихся этих же ценностей колебалась в пределах 24–28 % [31] Там же, с. 36.

. Как показывают социологические опросы, россияне не склонны и к риску. Во всяком случае, больше половины респондентов сегодня предпочитают иметь небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне и не более 10 % не испытывают желания быть самостоятельным предпринимателем и вести дело на свой страх и риск [32] Там же, с. 87.

. В 2008 году только 22 % российских респондентов полагали, что они защищены от возможного произвола властей (милиции, налоговых органов и прочих государственных структур) и, соответственно, более двух третей считали себя не застрахованным от него). Симптоматично, что в 2008 году решение своих проблем только 5 % российских респондентов связывали с активным участием в общественной деятельности и 7 % – с участием в различных протестных акциях [33] И сегодня этот тип детерминизма окончательно не изжит в экономической науке. См., например: Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории, Москва: Дело, 2005.

; в политологии [34] К российским сторонникам культурного детерминизма в частности, можно отнести Б. Ерасова, Б. Старостина, И. Яковенко.

. Несмотря на то, что концепция линейного детерминизма пока еще не утратила своего авторитета, сегодня в научном мире определенно наметился отход от нее, в первую очередь – в социологии и философии. Неприятие концепции исторического детерминизма основывается, прежде всего, на системном изучении фактического исторического материала. Современный авторитет в социологической науке М. Кастельс, исследуя развитие информационного общества, пришел к выводу, что «сетевое (информационное) общество характеризуется одновременной (курсив наш) трансформацией экономики, труда, занятости, культуры, политики, государственных институтов и в конечном итоге пространства и времени… Генезис сетевого общества в значительной степени обусловлен ходом истории, а именно тем обстоятельством, что в начале 1970-х гг. в мире параллельно протекали три независимых друг от друга процесса: информационно-технологическая революция, культурные и социальные движения 60–70-х годов, кризис, приведший к переструктурированию (перестройки) двух существующих в то время систем – капитализма и этатизма» [35] См.: Бранский В. П., Пожарский С. А. Указ. соч.

. Теория синергетического историзма изучает закономерности социальной самоорганизацииобщества, которая в общем случае рассматривается как взаимоотношение (и взаимодействие) хаоса и порядка. Неприемлемость линейного детерминизма определяется тем, что она игнорирует необходимость самоорганизациив каждойсфере жизнедеятельности общества. Утверждая, что процесс исторического развития основан на самоорганизации и в экономической, и в политической и в культурной сферах, авторы рассматриваемой теории не абсолютизируют самостоятельность этих процессов. Они подчеркивают, что существует тесное взаимодействие (в форме конкуренции и кооперирования) между экономической, политической и культурной самоорганизациями, в результате которого происходит своеобразное «перемешивание» экономических, политических и социокультурных структур, посредством объединения институций различного типа. Закрепление этого взаимодействия может происходить в результате образования сетевых структур, которые охватывают прежние независимые институции сплошной «паутиной». Отрицая линейный детерминизм, авторы теории синергетического историзма, вводят понятие селективныйдетерминизм, с помощью которого объясняют, в силу каких причин каждаясфера детерминирует характер развития другихсфер. В процессе самоорганизации в каждой сфере возникает варианты объективно обусловленных сценариев развития (бифуркаций). За каждым сценарием стоят конкретные социальные силы. Основой выбора сценария (точки бифуркации) в каждой из них выступает критерий ее устойчивости по отношению к внешней среде, роль которой играют другие сферы. Следовательно, концепция селективного детерминизма, с одной стороны, предполагает, что процесс исторического развития основан на самоорганизации и в экономической, и в политической, и в социокультурной сферах жизнедеятельности общества. С другой стороны, эта концепция, рассматривая их в качестве внешней среды по отношению друг к другу, исходит из того, что выбор точки бифуркации в каждой из них определяется ее устойчивостью по отношению к другим сферам. Если, например, в политической сфере в результате определенного соотношения социальных сил, потенциально существует три варианта политического развития, то при прочих равных условиях, характер процессов самоорганизации в социокультурной сфере, обуславливают появление нового критерия устойчивости в политической сфере. На его основе и происходит селекция сценариев политического развития и, соответственно, определяется точка бифуркации и социальный идеал. Таким образом, концепция селективного детерминизма на теоретическом уровне глубже, чем концепция линейного детерминизма, раскрывает механизм исторической динамики. Применительно к анализу конкретного вопроса о роли социокультурных ценностей в этом процессе, эта концепция позволяет отказаться от идеи линейной культурной детерминированности этого процесса и ответить на вопрос, который нередко задается в работах российских исследователей: «Почему Россией была выбрана такая точка бифуркации, которая в исторической перспективе непродуктивна. Очевидно, такой политический выбор можно объяснить сложившейся к началу нынешнего столетия сложившимся реальным соотношением социальных сил, которые могли укрепиться только за счет опоры на преобладающие в обществе социокультурные установки. А затем (после 2003 года) властные структуры для упрочения своего положения приняли курс на целенаправленне формирование новой идеологии общества, используя для реализации этой цели СМИ и благоприятную экономическую конъюнктуру для ее закрепления в общественном сознании. Можно предположить, что в условиях экономического кризиса возможности экономической поддержки обществом этой идеологии будут снижаться. Однако при отсутствии сильной либерально-демократической оппозиции и несомненного роста в обществе ксенофобии и националистических настроений есть определенные основания говорить о возможности усиления авториторизма, с сильным националистическим креном в рамках идеологии «суверенной демократии». Подчеркивая взаимозависимость процессов модернизации, происходящих в различных сферах общества, необходимо обратить внимание на концепцию, которую можно обозначить как концепцию культурно-исторического фатализма,сторонники которой отрицают, в частности, для России возможность изменения социкультурных ценностей в исторической перспективе. Такая позиция имеет давнюю традицию и отражает взгляды представителей различных научных дисциплин, а внутри их – и различных школ и направлений. В современной России сегодня она реанимировалась по многим причинам, в том числе в связи с отчетливо проявившейся в российском обществе во второй половине 90-х годов ХХ века тенденции к неприятию западной культуры и ее ценностного блока. Среди современных российских авторов концепцию культурно-исторического фатализма активно отстаивает экономист С. Г. Кирдина [36] Там же, glava 2.shtml.

. Но, утверждая так, автор считает, что введение базовой матрицы – свидетельство отхода от культурологической концепции заданности вектора исторического развития неизменностью так называемого культурного кода общества. С этим трудно согласиться. Определение базовой матрицы, данное в работе, как органического единства базовых экономических, политических институтов и идеологии, которая в данном контексте связывается с социокультурными ценностями, доказывает, что автор исходит из неизменности их природы.Очевидно, что С. Кирдина, правда, в иной терминологической форме, практически выступает сторонником концепции культурно – исторического фатализма. Сошлюсь в связи с моей трактовкой взглядов Кирдиной, на мнение известного российского этнолога Э. Паина. Он, критикуя ее позицию, заметил, что «… выделение в работе С. Кирдиной двух базовых матриц на основе соотношения «Я» и «Мы», каждая из которых в соответствующих социентальных обществах закреплена навечно, со всей очевидностью показывает, что, по ее мнению, ментальность общества – величина неизменная. Далее, критикуя эту позицию, он подчеркивает: «…и доперестроечная история России, и современный этап ее развития, свидетельствуют о том, что концепция культурно-исторического фатализма противоречит реальности. Нет, очевидно, необходимости доказывать, что индустриализация повсеместно, в тои числе, и в России, наглядно показала универсальный характер демографического перехода, который не только сам по себе свидетельствует об изменении культурных традиций. Он вызвал и другие процессы (переход от патриархальной семьи к малой, от сельского населения преимущественно к городскому), которые означали радикальное изменение всей системы этических норм; при этом следует учесть, что речь идет лишь об одном из фрагментов модернизации [37] Основные положения, характеризующие концепции эволюции социокультурных ценностей, представлены: Бранский В. П., Пожарский С. Д. Указ. соч.; Ходжсон Дж. Указ. соч.; Заславская Т. Социетальная трансформация российского общества. М.: Дело, 2002 и др.

. Ограничусь выделением тех тенденций в его исследовании, развитие которых представляется перспективным для более полного понимания природы этого механизма. Во-первых, явно усиливающаяся тенденция к ее междисциплинарному исследованию. В научном плане такой подход плодотворен, т. к. позволяет наиболее полно исследовать причины, механизмы их изменения и факторы, которые оказывают влияние на его характер и динамику. Междисциплинарный анализ механизма изменения социокультурных ценностей дает основание говорить, что в рамках отдельных научных дисциплин и конкретных теорий различны и уровень абстракции и конкретные аспекты его исследования. Авторы теории синергетического историзма исследуют принципы процессов самоорганизации в культурной сфере на высоком абстрактном уровне. Институционалисты, фокусируют внимание (в рамках теории кумулятивного процесса) на взаимовлиянии процессов реализации целей поставленных индивидом и изменением его ментальности, подчеркивая, что в процессе реализации цели меняется сам человек и его цели. Социологи и этнологи на первый план выдвигают конкретные формы и механизмы освоения и распространения в обществе новых социокультурных норм (адаптация к новым условиям развития, конкуренция, демонстрационный эффект и т. д.).

Интервал:

Закладка: