Коллектив авторов - Социальные проблемы инновационного развития общества

- Название:Социальные проблемы инновационного развития общества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Нестор-История

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-0453-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Социальные проблемы инновационного развития общества краткое содержание

Социальные проблемы инновационного развития общества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Значительное сокращение объемов финансирования науки со стороны государства оказывает существенное воздействие на структуру внутренних затрат, отражается на технической оснащенности и оплате труда научных работников. Оплата труда научных работников ниже, чем во многих отраслях экономики, не считая коммерческого сектора. В этот период стратегия адаптации у средних возрастных групп была связана с мобильностью в коммерческие структуры или с эмиграцией.

В результате преобразований российская наука, которая была одной из величайших ценностей цивилизации, деградирует, причем эта деградация может достичь такого момента, когда выживание российской науки станет сомнительным.

Среди ученых распространились пессимистические настроения: «старые» кадры отойдут, молодежь будет продолжать уезжать. «Я не верю, что власть в РФ повернется лицом к науке, она слишком далека от нее и народа в целом, у нее есть свои интересы:, несовпадающие с научными» – мнение одного из респондентов АН СССР.

Со второй половины 1990-х годов стратегия адаптации меняется, с одной стороны, в плановой порядке, происходит снижение численности кадров науки, с другой стороны, на основе учета научных достижений и ученых степеней происходит повышение зарплаты.

Вместе с тем расширяется сеть государственных программ.

В настоящее время существует три основных стратегии функционирования науки:

1. Во-первых, это механизм стратегического управления приоритетных направлений со стороны государства, общая организация промышленных корпораций на конкурсной основе (целевые гранты).

2. Во-вторых, это университетами с целью повышения их конкурентоспособности на рынке высшего профессионального образования.

3. В-третьих, экономический механизм – механизм коммерциализации научных исследований и трансфер технологий из научных лабораторий в промышленность.

Необходимо решить проблему интеграции науки и производства, проблему инновационного процесса в целом. Это необходимо для выживания фундаментальной науки.

Сильное отставание российской академической науки именно в ее слабой связи с прикладными исследованиями отмечали не только отечественные эксперты, но также эксперты фонда Гумбольта и другие зарубежные эксперты.

Современная общественная ситуация в России характеризуется, во-первых, инверсией основных принципов социальной организации общества, повлекшей все слои населения в адаптивный и дезадаптивный процессы. Происходит ускорение ритма социальных изменений в мировом сообществе,

Каково же внутреннее устройство механизма адаптации? Что нужно сделать, чтобы механизм адаптации к инновациям срабатывал эффективно? Потребность населения в социальной адаптации формируется под воздействием миграционных и урбанизационных процессов.

Важным фактором, инициирующим интерес к социальной адаптации, является все возрастающая социальная мобильность. Дело в том, что для успешного выживания в современном обществе в условиях конкуренции необходима высокая мобильность. Адаптироваться заставляет исходящая и восходящая мобильность.

В настоящее время Россия переходит от мобилизационной экономики к инновационной. Это требует особых требований к руководителям при формировании новой категории работников – менеджеров. В рассматриваемой области руководители обладают широким кругозором: от специальных знании до знаний в области социальной структуры, мобильности, мотивации, организации исследований.

Реформы Гайдара поставили науку в кризисное положение: наука должна выжить без поддержки государства за счет рыночных механизмов. Отраслевая наука сразу или почти сразу рухнула. Академическая наука за счет концентрации элиты и определенной поддержки государства так или иначе выдержала.

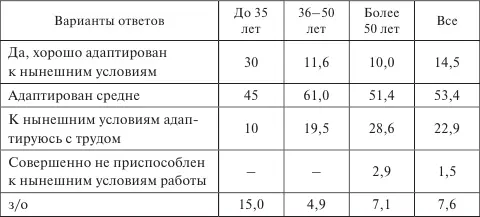

Какова была степень адаптации академического сообщества Санкт-Петербурга в 2000 году?

Мнения респондентов о состоянии и процессах в академической науке Санкт-Петербурга

Самая небольшая группа (1 %) оценивают положение как хорошее; как нестабильное с неясными перспективами – 24,6 %; тяжелое, но с положительными тенденциями – 26,2 %; тяжелое и без положительных тенденций – 27,7 %; критическое – 20,8 %.

Адаптация академических ученых к переходным условиям

Наиболее адаптированы жители и ученые Санкт-Петербурга и Москвы. Для успешных адаптантов богатство не только средство для удовлетворения потребностей, но и средство самоутверждения. На вопрос «Считаете ли Вы себя достаточно адаптированным к новым условиям в науке» получены следующие ответы:

1. Да, хорошо адаптирован – 14,5%

2. Адаптирован средне – 53,4%

3. Адаптирован с трудом – 30%

4. Совершенно не приспособлен к нынешним условиям – 1,5 %.

Наибольшее количество респондентов адаптированы средне. Каждый четвертый адаптируется с трудом. И лишь единицы совершенно не приспособлены.

Формы адаптации – работа по совместительству, попытка открытия «своего» деда, смена профессии, эмиграция и т. п.

Больше всего адаптированных среди молодежи (до 35 лет), с трудом адаптируются в основном люди старших возрастов.

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя лично достаточно адаптированным к новым условиям работы?» ( по возрастным группам, в % )

Наиболее распространенные способы адаптации институтов:

Использованы системы грантов отечественных (прежде всего) и зарубежных фондов, способы получения госбюджетных средств, рыночные способы, не имеющие отношения к науке (сдача в аренду помещений).

1. Рыночные способы, ориентированные на продвижение научных результатов в промышленность и предпринимательство, Выполнение заказов иностранных партнеров. Собственное наукоемкое производство.

2. Таким образом организациями использовались разнообразные стратегии: бюджетное финансирование, гранты и рыночные отношения. Наибольшее значение играют фонды, рыночные способы и заказы иностранных партнеров.

На индивидуальном уровне методы адаптации делятся на внутренние и внешние. Внутренним методом является совместительство, а также (в меньшей мере) открытия собственных коммерческих структур. Внешняя эмиграция и маятниковая миграция. Миграционные процессы связаны с профессиональной мобильностью.

Существуют различия в положение научных школ в разных отраслях наук. В каждой отрасли наук наблюдается дифференциация в состоянии научных школ. В целом оценки средние. Вместе с тем, в общественных науках каждый четвертый считает, что школы в принципе сократились и положение их достаточно устойчивое. Оценка в состоянии научных школ существенно не зависит от научного статуса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: