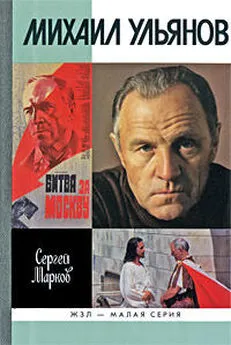

Сергей Марков - Михаил Ульянов

- Название:Михаил Ульянов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03269-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Марков - Михаил Ульянов краткое содержание

Сергей Марков, журналист и писатель, — волею судьбы оказавшийся родственником Михаила Александровича Ульянова, проживший рядом с этим поистине народным артистом немало лет, совершивший с ним круиз по Средиземноморью, «колыбели цивилизации» (побывав в странах, связанных с его знаменитыми героями — Цезарем, Антонием, Наполеоном, генералом Чарнотой), сохранивший к нему привязанность на всю жизнь и бравший последнее перед уходом интервью, — представляет в книге выдающегося русского актёра во всей многогранности его натуры, и в галстуке, и без галстука. Не миновал автор и такой полемической темы в судьбе актёра, как поддержка М. С. Горбачёва в начале перестройки и реформ Б. Н. Ельцина, так и разочарования в их результатах. Жизнеописание Михаила Ульянова дополняют воспоминания его собратьев по сценическому искусству — Юрия Любимова, Юрия Яковлева, Галины Волчек, Сергея Соловьёва, Владимира Наумова, Романа Виктюка, Егора Кончаловского, а также известных политиков, священнослужителей, общественных деятелей.

Михаил Ульянов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Тех самых, — ответил Ульянов, терпеливо выслушавший цитату. — И никому в Париже дела до этого не было.

— А ведь в пьесе у Булгакова вообще не было сцены с клошарами под мостом. И мостов никаких, а весь Париж был обозначен Михаилом Афанасьевичем, ни разу, как Пушкин, за рубеж не выезжавшим, скуповато: «Осенний закат в Париже». И всё. Режиссёры, что, придумали клошаров под мостом, чтобы съездить туда и вас вывезти?

Ульянов пожал плечами.

— Предлагаю, Михаил Александрович, продолжить тему в Константинополе, то бишь в Стамбуле. «Бег» — одна из любимых моих картин. Уникальная! В том смысле, что пьеса, на мой взгляд, далеко не «Гамлет», не «Гроза» и не «Дни Турбиных» того же Булгакова…

— Да?

— Но игра актёров, ваша, Евстигнеева, молодого Дворжецкого, поднимает пьесу на шекспировский уровень! Это не лесть, поверьте! Продолжим в Константинополе, обещаете?..

— Посмотрим. Сейчас мы в Марселе, хочу напомнить.

— Наполеон? Скажите, а вообще-то кому первому, вам или Анатолию Эфросу, принадлежала идея поставить «Наполеона Первого»?

— Давай о постановке потом. Здесь, по этим самым улицам не поставленный — реальный Наполеон Бонапарт ходил. Воображай, пользуйся случаем. Рядом с Марселем — Тулон, который он взял, будучи мальчишкой безусым… Сейчас у нас на театре, как говорят, сорокалетний режиссёр считается молодым, начинающим. Да и у вас там, у писателей. А Шолохов ведь к двадцати пяти годам «Тихий Дон» написал, а?

— Гений, ничего не попишешь, — развёл руками я.

— Согласен. И ещё, конечно, Случай — единственный законный царь Вселенной, как он говорил.

— Кто? — удивился я. — Ваш полный тёзка Шолохов? Когда Нобелевскую премию в Стокгольме получал?

— Бонапарт.

Дворец, который выстроил своей Жозефине Наполеон в самом центре Марселя, огромен, роскошен, громоздок, эклектичен, аляповат. Видимо, низкорослый выходец из небогатой семьи островитян, говоривший по-французски с акцентом и писавший с ошибками, «корсиканское чудовище», self made man, как сказали бы заклятые его враги-англичане, сам утверждал проект (в архитектуре не смысля ничего, но обуреваемый страстью обладания Жозефиной и миром).

Нотр-Дам де ля Гард, что в переводе означает Богоматерь-охранительница, имеет и другое название: «Добрая Мать марсельцев». Расположена базилика, строившаяся более шести веков, с 1214 по 1864 год, на высоком холме, и видно её отовсюду, а огромную позолоченную фигуру Доброй Матери марсельцев, венчающую купол, видно в ясную погоду за много миль с моря.

Мы поднялись по лестницам и вошли в полумрак, в прохладу под своды храма. Добрая Мать спасала марсельцев, и за это ей преподносили подарки. На стенах, как в галерее, картины, изображающие сражения человека с морской стихией, — бескрайние, раскатистые, как у Айвазовского, в массивных золочёных рамах, и небольшие, миниатюрные, написанные маслом, акварелью, тушью, нарисованные простым карандашом (в зависимости, должно быть, от достатка дарителя). Много детских рисунков. Свешиваются из-под сводов на серебряных нитях, тросиках, цепочках корабли — макеты уцелевших рыболовецких сейнеров, эсминцев, барков, бригов, миноносцев, крейсеров, катеров, подлодок; самолёты — пассажирские, от допотопных начала XX века до самых современных, бомбардировщики, истребители… И всюду по стенам развешаны и вмонтированы таблички, неизменно начинающиеся с «мерси», со словами благодарности спасшихся на море и в воздухе над морем пресвятой Деве Марии.

— Михаил Александрович, — тихо произнёс я, но слова отдались в гулкой вышине. — Недавно я очерк писал о бойце десантно-штурмового батальона, прошедшем Афганистан, многажды раненном, контуженном. Он рассказывал, как первым делом, вернувшись с другом в Союз, они отправились в церковь. И благодарили не Господа Иисуса Христа, в которого с детства принуждали не верить, не Деву Марию, а какую-то чистую светлую силу, хранившую их там…

— Я много таких офицеров и солдат видел после войны, — отозвался Ульянов. — Даже генералов. Не молившихся, но благодаривших… В глазах их всё было…

— Вы в церковь после войны ходили?

Ульянов не ответил.

— А вообще-то бываете в храме?..

…Он не поехал на наше венчание в церковь Рождества Богородицы в селе Городня на Волге. Долго его «мучили расклады», как выразилась подруга семьи Нея Зоркая, известная кинокритикесса, и он будто невзначай интересовался деталями «предстоящего мероприятия», примерялся и взвешивал «за» и «против». А отец Алексей Злобин, настоятель, настойчиво звонил по телефону, приглашал: «Как же без вас, Михаил Александрович? Без вас никак нельзя!..»

Мы выбрали этот храм, потому что наша изба-дача в посёлке Новомелково располагалась поблизости; мой отец, писатели Солоухин и Дудинцев гневными статьями в «Правде», «Известиях» помогли поднять храм из «руинированного состояния». Алексей Андреевич Злобин, замаливавший, по его собственному признанию, грехи отца своего, охранника сталинского лагеря, был человеком общительным, энергичным, предприимчивым, оборотистым, публичным (позже, на рубеже 1990-х, он станет даже депутатом Верховного Совета!); прихожане привыкли: если теснятся на стоянке у старинного каменного моста чёрные «Волги», а то и «чайки», значит, храм закрыт «на спецобслуживание», идёт тайное, удалённое от Москвы венчание детей сильных мира сего — партийных бонз, генералов МВД, КГБ и т. д. и т. п.

И всё же на венчание Ульянов не поехал. Сославшись на дела в Москве. «Это я его уговорила, — объясняла Алла Петровна в машине по дороге. — Он ведь член ЦК как-никак. Чтобы гусей лишний раз не дразнить на Старой площади. Или свиней». — «Да уж, гусь свинье не товарищ! — туманно то ли возражала, то ли выражала согласие своеобычно мыслящая и вечно восторженная красивая художница Наталья Аникина, дочь Чрезвычайного и Полномочного посла. — Мудрая вы женщина, Аллочка Петровна! А наш Михаил Александрович — я так и представляю его в суровом образе председателя-коммуниста-маршала — был за венчание или против? Безумно жаль, что он не поехал с нами! Он крещёный? В церковь ходит?» — «Вопросы у вас, Наташенька, по существу, — холодно отвечала Алла Петровна, не слишком жаловавшая вблизи себя, а значит, и своего Миши красивых женщин смелых форм. — Сразу видно, что вы дочка кадрового дипломата сталинской поры. В штатском. Наш, — подчеркнула она с нажимом, — Михаил Александрович против не был. Не участвовал. Не состоял. Не имел. Не находился… Я видела, как вы его расцеловывали на Пасху…» — «По-русски, три раза! Так ведь принято у нас в России, Аллочка Петровна!» — «В губы? Я видела, как Михаил Александрович от вас увёртывался». — «Это потому что вы видели! — смеялась Наталья. — Да и почему не поцеловать одного из любимых артистов?!.» — «Одного из… Зовут меня вообще-то Аллой, а не Аллочкой»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: