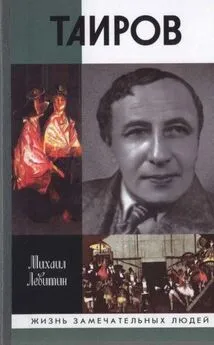

Михаил Левитин - Таиров

- Название:Таиров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Левитин - Таиров краткое содержание

Имя Александра Яковлевича Таирова (1885–1950) известно каждому, кто знаком с историей российского театрального искусства. Этот выдающийся режиссер отвергал как жизнеподобие реалистического театра, так и абстракцию театра условного, противопоставив им «синтетический театр», соединяющий в себе слово, музыку, танец, цирк. Свои идеи Таиров пытался воплотить в основанном им Камерном театре, воспевая красоту человека и силу его чувств в диапазоне от трагедии до буффонады. Творческий и личный союз Таирова с великой актрисой Алисой Коонен породил лучшие спектакли Камерного, но в их оценке не было единодушия — режиссера упрекали в эстетизме, западничестве, высокомерном отношении к зрителям. В результате в 1949 году театр был закрыт, что привело вскоре к болезни и смерти его основателя. Первая биография Таирова в серии «ЖЗЛ» необычна — это документальный роман о режиссере, созданный его собратом по ремеслу, режиссером и писателем Михаилом Левитиным. Автор книги исследует не только драматический жизненный путь Таирова, но и его творческое наследие, глубоко повлиявшее на современный театр.

Таиров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он засмеялся, и они тоже в ответ, но как-то жалобно, не понимая, что их ждет.

Он говорил им о МХТ, как о высшем сознании в хаосе театра, о реализме вещей, затмивших актера, о подражании жизни. И о Мейерхольде, сумевшем после того, как МХТ зашел в тупик, призвать к барельефной, статуарной, условной красоте. За что он Мейерхольду благодарен.

Но это новый тупик. Нельзя одним ключом открыть все пьесы. Он предлагает «индивидуацию». Пьеса диктует стиль, форму, которые обязательны, а не стиль театра диктует стиль пьесам.

Не надо бояться упреков в эклектизме. В искусстве эклектизм — рычаг его эволюции.

Пьеса должна находить выражение соответственно ее внутренней сущности.

Метод постановки — создание впечатлений, картин.

Игра актеров должна быть выражающей сущности, а не случайные характерности.

Здесь следовала ненавидимая Гайдебуровым цитата из Льва Толстого о насморке у Наполеона. Насморк этот в роли Наполеона ничего не добавит, наоборот, загородит от зрителя заметное важное.

— Вот главные моменты деятельности режиссера, — говорил Таиров. — Первое — ознакомить исполнителей с планами постановки, ее основаниями, ее рисунком (стиль мизансцены и внешних движений). Второе — на фоне этого рисунка исполнитель может начать импровизировать. Третий этап — все свести к целому, отбрасывая лишь недостатки. Потому что нужен ансамбль.

Все эти соображения в самом деле принадлежат ему. Он говорил как человек, сдерживающий новое, часто прямо противоположное тому, что он перед ними произносил.

Это новое требовало других слов, а главное, других усилий, для него нужно было прежде всего узнать самого себя, а это страшно, легче пройти вместе со всеми по дороге, отбрасывая ненужное, оставляя только свое.

В театре столько возможностей, сколько людей, идей же гораздо меньше, они все в тебе одном, а кто ты? Какую участь себе готовишь? Кем назовешь себя? И назовешь ли? Или попытаешься скрыть за уже найденным другими, чужим?

Подчинить себе душу как тело, выявить ее физические намерения. У Станиславского получилось, у Мейерхольда, а у него? Кто он рядом с ними — пигмей? Или равный? И самое главное — есть ли он вообще? Имеет ли право то, что он ощущает в себе, называть новым?

Он никогда ни в одном актере не видел себя со стороны. Ни один встреченный им актер не предъявлял ему возможностей его будущего театра. Хотя великих среди них было много, себя он к ним не причислял.

Потому что актеры — это наше продолжение в пространстве. Это мы сами — только идеальные. Таких он не встречал. И потому боялся бездоказательно говорить о своем. Но оно уже мерещилось.

В Риге он начал ставить «Анатэму» — корявое, нелепое, сложносочиненное, леонидоандреевское, поставленное уже и Станиславским, и Мейерхольдом. О том, как старый мудрый еврей сопротивлялся искушениям Сатаны.

Анатэму, то есть Сатану, играл он сам.

В этой пьесе он был вместе с автором на стороне евреев, хотя знал о своих соплеменниках куда больше Леонида Андреева.

В этом городе насмешка над местечковостью была в чести. Причем не над своей собственной, латышской, а над узаконенной, еврейской. Актеры готовились, кичась жалким своим незнанием, картавить и размахивать руками. Зная о происхождении Таирова, о его переходе в лютеранство, они надеялись, что и он пойдет на это с удовольствием.

Но он разгневался. До слез. Очевидцы могли поклясться, что заметили эти слезы. Он мог бы показать актерам, как ведут себя евреи, когда они несчастны, вспомнить бабушку, маму, ярмарку в Ромнах, невесту, насильно выданную замуж, но не стал этого делать.

— Реализм должен быть благородным, красивым, я сказал бы, духовным, а не мелочным, подражательным, натуралистичным, это уже не искусство, — сказал он.

Не бытовая картина, а трагедия разума и веры. Нужна внутренняя простота, нужно совершенно снять еврейский акцент, копирование еврейских местечковых интонаций.

И обратился к Ветхому Завету, единственному защитнику народа, но какому! Вечная книга спасла евреев и в этот раз.

«Ставить в тонах старинных офортов или гравюр. Белый, черный, желтый, серый и коричневый. Конечно, разных оттенков. Затем, чтобы такие различные декорации как „У врат вечности“ и „Базар“ не казались декорациями реальных пьес, по бокам и сверху вместо кулис и падуги материи, записанные древнееврейским орнаментом, свободно подхваченные в разных местах шнурами, наподобие талесов. Это объединит декорации. Темнота в начале и в конце актов».

Как-то так получилось, что вместе с глубоко личным, выстраданным всё остальное тоже становится для тебя важным. В пространстве «Анатэмы» возникал метод, снова помогли свои, результаты были скромные, намерения страстные, но мысли пришли и остались.

Мысли о трехмерном пространстве, об эмоции как приоритете в способе существования, о скупом определенном жесте, вытесняющем слово. Евреи не размахивали руками, они действовали по-библейски, творили поведение во имя своего Бога и потому не позволяли себе ничего лишнего.

Это были новые, его евреи, от которых он ушел и перед кем не переставал чувствовать вину.

Что для художника страдание? Что-то растворенное в душе навечно, чьего имени не помнишь, но оно с тобой, что тут поделаешь?

«Анатэма» получился. Правда, без особого успеха в городе, больше для самого себя.

Каким же наивным все это кажется с высоты сегодняшних театральных познаний! Таиров сохранил верность наивности, несмотря на возможность прослыть неглубоким. Прежде всего, ясность намерений, наглядная ясность. Психологический театр с его двойным, тройным дном презирал это понятие, условный театр крыл гротеском, а Таиров упорствовал, что-что, а упорствовать он умел.

ЦЫГАНКА МАША

Сначала он вглядывался в ее лицо, вглядывался — кого-то она ему напоминала. Не мог уловить, одно мерцание, улыбается неуловимо, только что была улыбка, и вот — растворилась, снова возникла, чтобы потом вернуться, говорит тихо и внятно, где-то он уже слышал такую речь.

— Что с тобой? — спросила Ольга, сидя рядом. — Тебя что-то беспокоит? Нам уйти?

Он взял ее руку в свою, будто испугался, что действительно хочет уйти, и просит, чтобы его удержали.

Она ничего не поняла, просто грела ладонь, растерянная.

Подумал: «Здесь играла Комиссаржевская» — и тут же отбросил лишнее.

«Вера Федоровна своя, а эта нездешняя. Она вернется?» — подумал он о той, что только что была на сцене. Ему показалось, что он произнес это вслух. Взглянул на жену, нет, все в порядке.

«Я плохо помню пьесу. Конечно же вернется. Цыганка. Она нужна для сюжета».

Он попал на спектакль случайно. Ему сказали, что в старом ансамбле Александринки играет молодая мхатовская актриса, он взял Ольгу и пошел. Спектакль игрался на сцене Мариинки в помощь нуждающимся актерам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/1143577/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo.webp)