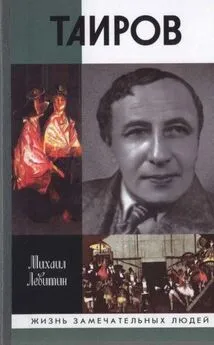

Михаил Левитин - Таиров

- Название:Таиров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Левитин - Таиров краткое содержание

Имя Александра Яковлевича Таирова (1885–1950) известно каждому, кто знаком с историей российского театрального искусства. Этот выдающийся режиссер отвергал как жизнеподобие реалистического театра, так и абстракцию театра условного, противопоставив им «синтетический театр», соединяющий в себе слово, музыку, танец, цирк. Свои идеи Таиров пытался воплотить в основанном им Камерном театре, воспевая красоту человека и силу его чувств в диапазоне от трагедии до буффонады. Творческий и личный союз Таирова с великой актрисой Алисой Коонен породил лучшие спектакли Камерного, но в их оценке не было единодушия — режиссера упрекали в эстетизме, западничестве, высокомерном отношении к зрителям. В результате в 1949 году театр был закрыт, что привело вскоре к болезни и смерти его основателя. Первая биография Таирова в серии «ЖЗЛ» необычна — это документальный роман о режиссере, созданный его собратом по ремеслу, режиссером и писателем Михаилом Левитиным. Автор книги исследует не только драматический жизненный путь Таирова, но и его творческое наследие, глубоко повлиявшее на современный театр.

Таиров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что-то было в самой этой революции похожее на них самих, что-то излишне самостоятельное, самонадеянное, немного бравирующее своей независимостью, и в то же время беспомощное.

Все зависело от случая, от мгновения, и это делало Октябрьскую революцию сродни искусству. Возможно, она и была в большей степени событием художественным, чем политическим. Недаром ее делали люди с большими творческими амбициями. Да и бывают ли вообще на свете нехудожественные события?

Кому-то революция была нужна, чтобы сводить счеты, кому-то — чтобы понять самого себя, кому-то — чтобы почувствовать себя частью великого целого. Таиров же был увлечен энергией революции, ее беспредельным пафосом, максимализмом и восторгом сродни вдохновению. Он буквально физически чувствовал, что причастен к чему-то необыкновенному, на что с ужасом и восторгом взирал весь мир.

На какой пьедестал нужно было поднять театр, чтобы к нему обратились глаза всего мира? И, что самое удивительное, такое было возможно и в большой степени совпадало с таировским темпераментом.

Революция придавала всему делу театра небывалую амбицию, дело было не только в Луначарском, дело было в осознании причастности к мировым катаклизмам размаха Шекспира, Байрона, Гёте. Те самые болотные глаза из пьесы Треплева в «Чайке»: «Львы, орлы, куропатки… Все, все, все».

Театр получал право на огромные вещи, он обязан был научиться создавать потрясения, равные революции.

И нетрудно было представить посреди этого растревоженного, раскуроченного мира Алису, как Терезу Мирекур с полотна Делакруа, обнаженную до пояса, с красным полотнищем в руках. Главное, что она не боялась. Она, как всегда, ничего не боялась, и это ее бесстрашие передавалось театру, актерам.

— Алиса, ты похожа на Эринию, — говорил Таиров. — Погоди, давай посмотрим, куда еще заведет нас собственное безрассудство.

А у самого на сердце было хорошо, дух захватывало. Ах, сколько действительно нового можно было бы сделать!

Теперь поговорим о неудачах в театре. Они даются так же, как удачи, но почему-то больше любимы. Они возникают в череде спектаклей, не отличаясь от прочих ничем, кроме отсутствия успеха.

Есть совершенно непостижимые затеи, одна из них — на четвертом году революции ставить погруженного в себя насквозь католического Поля Клоделя. Вряд ли можно ждать симпатии зала к истории прокаженной, силой любви воскресившей мертвого ребенка, принадлежащего ее любимому человеку.

Если бы не Коонен, способная сыграть всё, даже Клоделя, выбор пьесы наводил на мысль о безумии Таирова.

Что он искал, на что рассчитывал, давая зрителю камень вместо хлеба? Зачем долго демонстрировал первоклассное свое мастерство впустую? Все еще воевал с пространством? Но тогда можно его поздравить, пространство покорилось, архитектор Веснин постарался, все пригнано, как говорил тот же Маяковский о «Благовещении»: «…постановка безукоризненная с точки зрения подобранности штиблета к каждому пальцу».

Это был безукоризненно исполненный провал, совсем никому не нужное зрелище. Как бы ни убеждал Таиров — и самому Камерному театру тоже.

Несколько новых выразительных поз, к поискам которых он оставался неравнодушен, кое-какие чудеса со светом. Одно из них — когда во время чуда воскрешения волны света начинают бежать снизу вверх по ступеням, действительно создавая иллюзию чуда.

Но все происходящее на сцене было утробно — даже более утробно, чем на сезон раньше провалившийся «Каин» Станиславского, в котором тот, не сдавая позиций, решил поставить библейский сюжет как реальную историю.

— Послушайте, — удивлялся Станиславский, — оказывается, мы совсем не умеем играть трагедию! Здесь требуется совершенно другая пластика, другая манера говорить, кто же тогда это умеет, если не мы?

Камерный театр. Только Станиславский не успел этим поинтересоваться, никак не мог простить Коонен измены.

Камерный мог бы снабдить Художественный всем необходимым для постановки трагедии, лишить актеров ограничений метода, привычки играть людей в пиджаках.

Сколько написано о том, как Каин-Леонидов почесывался, выискивая блох, произнося при этом байроновские стихи!

Несовпадение актерских возможностей с масштабом происходящего как только не было высмеяно. Но там Станиславский ошибался искренно и горько, хотелось расплакаться, глядя на его усилия. А здесь Таиров, выполнив все идеально, как отличник, воздвиг на сцене грандиозный склеп своему замыслу.

История прокаженной, ставшей святой, никого не взволновала.

Точно так же, как сыгранная в жанре скетча «Ромео и Джульетта», вся полностью перенесенная в театральное измерение, лишенная глубины чувств.

Если остаются в книгах только воспоминания о внешнем, значит, дело плохо, а тут всегда об ошибках Экстер, заполнившей сцену Камерного бесконечными переходами, лесенками, площадками и не оставившей места актерам. Персонажи сталкивались на этих лестницах, сражались, красиво вскидывали плащи, красиво умирали, но были похожи на мух внутри янтаря.

Спектакль игрался как скетч. Сюжет «Ромео и Джульетты» становился внятным только к концу и то потому, что два молодых человека умирали, — залу их было жалко. Но из-за чего умирали, по какой причине, почему надо было обязательно умереть, здесь все так и оставались в неведении.

Словом, два скучных монументальных спектакля уже совершенно давали театру право принадлежать к академическим, в список которых их под шумок включил Луначарский: другая дотация государства, другие пайки.

Таиров благодеяние принял, да он и сам его хотел, но потом всю жизнь возмущался, что никакой Камерный театр не академический, разве что на бумаге.

Но факт остается фактом: театр Мейерхольда оставался на кооперативных началах, добывая себе хлеб у пролетарского зрителя сам, Таирову же досталась материнская грудь государства, то бишь Луначарского.

Театр постепенно начал погребать себя под собственным формальным мастерством. Теперь их, действительно, ругали охотно и заслуженно. Вокруг шла жизнь, к которой они были непричастны.

Театры метались в поисках новой драматургии, пытались понять, чего хочет от них революция, отрабатывали свое существование в поте лица. Многим из них эти поиски, действительно, были интересны, Мейерхольд поставил «Великодушного рогоносца», Грановский — «Ночь на старом рынке», Вахтангов, уже умирая, — «Гадибука». Результаты были взъерошенные, трепетные, какие-то убедительно новые, а Таиров продвигался, как ледокол, разбивая льды на пути к малопонятной цели.

Вот упрямец! Жаль, нельзя узнать — откуда бралось столько упрямства и терпения, откуда человек знает, что его ждет что-то важное впереди.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/1143577/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo.webp)