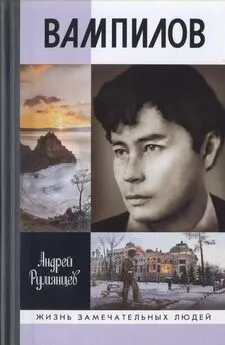

Андрей Румянцев - Вампилов

- Название:Вампилов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03812-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Румянцев - Вампилов краткое содержание

Творчество Александра Вампилова (1937–1972) вписало яркую страницу в историю не только российской, но и мировой драматургии. Созданные им пьесы «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», рассказы, очерки без прикрас отображали жизненную правду, проникая в суть человеческих характеров. Вампилов был всегда чужд лицемерию и приспособленчеству, что затрудняло его литературную судьбу. В канун 35-летия жизнь писателя трагически оборвалась в волнах Байкала, но уже много лет его известность не убывает как в родной Сибири, так и далеко за ее пределами. Автор его первой полноценной биографии — поэт Андрей Румянцев, знавший Вампилова с юношеских лет.

знак информационной продукции 16 +

Вампилов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Летом Анастасия Прокопьевна с детьми перебралась в районный центр и уже 1 сентября вошла в класс учителем математики. Александр, которому тогда исполнился год, даже в конце свой короткой жизни то ли по незнанию, то ли по ведомым лишь ему одному причинам писал в анкетах: «Родился в поселке Кутулик…»

Глава вторая

«ВОЗВРАЩАЮСЬ СЮДА В СВОИХ МЫСЛЯХ…»

В 1960-х годах, уже закончив журналистскую работу в иркутской газете «Советская молодежь» и перейдя на писательские «вольные хлеба», Александр напечатал на ее страницах очерк «Прогулки по Кутулику». В нем Вампилов с ностальгической нежностью рассказал читателям о своем родном поселке.

«Если вы едете на запад, через полчаса после Черемхово справа вы увидите гладкую, выжженную солнцем гору, а под ней небольшое чахлое болотце; потом на горе появится автомобильная дорога и на той стороне дороги — березы, несколько их мелькнет и перед самым вагонным окном, и болотце сделается узким лужком, разрисованным руслом высыхающей речки. От дороги гора отойдет дальше, снизится и превратится в сосновый лес, темной стороной стоящий в километре от железной дороги. И тогда вы увидите Кутулик: на пригорке старые избы с огородами, выше — новый забор с будкой посередине — стадион, старую школу, выглядывающую из акаций, горстку берез и сосен, за серым забором — сад, за ним — несколько новых деревянных домов в два этажа, потом снова два двухэтажных дома, каменных, побеленных, возвышающихся над избами и выделяющихся среди них своей белизной, — райком и Дом культуры, потом чайная, одноэтажная, но тоже белая и потому хорошо видимая издалека.

Что дальше? Мосты, переулки, бегущие вниз с пригорка: Больничный, Цыганский, Косой; улица Первомайская у блокпоста, выходящая прямо к полотну; еще два-три заметных строения — каменные и побеленные — комбинат бытового обслуживания и церковь, переоборудованная в кинотеатр. Дальше — Бараба: избы, палисадники, огороды. И вот уже снова сосновый лес и автомобильная дорога, та самая, которую мы видели перед Кутуликом, — Московский тракт.

Таков внешний вид Кутулика, и если добавить сюда то, что по дороге останется от вас по левую руку лес, а в нем островками строения — больница, Заготскот, нефтебаза и станция, — портрет выйдет достаточно определенный, в нем, думаю я, без особого труда можно различить лицо райцентра. Деревянный, пыльный, с огородами, со стадом частных коров, но с гостиницей, милицией и стадионом. Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, райцентр с головы до пят.

Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный.

В Кутулике у меня прошли детство и школьные годы. Вышло так, что давно уж я здесь не живу, а приезжаю сюда, получается редко и ненадолго. Вот и сейчас не был три года, а приехал на неделю…

Но, отдаляясь, не чаще ли я стал возвращаться сюда в своих мыслях?»

Жили Вампиловы в бараке, стоявшем рядом с несколькими домиками в школьном дворе. Вдоль соседней улицы, за огородами, тянулась речка Кутуличанка, за ней — узкая луговина, железнодорожная насыпь. Летними утрами над низинкой повисал парной туман, и стадо коров, вытянувшись цепочкой, исчезало за его белой трепещущей кисеей. Под окнами домов слонялись козы, обгладывая светло-зеленые тополечки, и маленький Саша, держась за руку старшего брата Миши, боязливо отгонял их прутом от тонких деревьев. Он и на речку, и на луг ходил мальцом только с Мишей, Галей или Володей — братья и сестра любили его и не отпускали от себя.

Можно представить, каково пришлось Анастасии Прокопьевне в лихие годы с четырьмя детьми и престарелой матерью! Сашина сестра Галя, которая была на шесть лет старше брата, вспоминала:

«Однажды — взрослых в доме не было — Шурка проснулся, плачет: “Кушать хочу!” А ничего нет совершенно! Пошла я к соседке, бабушке Ильиной, достала она мне из чугунка одну картошину, сваренную в “мундире”. По дороге домой я ее очищала и шкурки съедала, а картофелину — Шурику. Сразу перестал плакать!»

Уже в этих коротких строках есть ответ на вопрос: что же спасало такие семьи? Но чтобы ответ был чуть подробнее и нагляднее, приведу еще несколько свидетельств мальчишек и девчонок той поры. Сестра Сашиного одноклассника Славы Морозова Вика (их отец, первый директор кутуликской школы, тоже был репрессирован) писала:

«Жили мы тогда в домах на территории школы. Учительствовали в ней физик А. К. Шагалов, литератор А. М. Мамонтов, математик А. Копылова-Вампилова и моя мама, географ. Эти педагоги дружили семьями. А мы, их дети, росли вместе и тоже крепко дружили между собой.

Запомнились мне наши встречи у Шагаловых. У них был огород, где выращивали картошку. Все мы, и Вампиловы, и Мамонтовы, помогали Шагаловым ухаживать за картофелем. Зато после уборки урожая бабушка Шагаловых регулярно кормила нас, ребятишек, жареным картофелем, который казался нам необыкновенно вкусным. Как сейчас представляю я ту большую чугунную сковородку на середине стола и добрую бабушку Шагаловых. В этих застольях всегда участвовал и Саша Вампилов… А разве можно забыть дни, когда качали в ульях у Шагаловых мед! Этим лакомством нас тоже угощали хозяева. И простуду бабушка Шагаловых прогоняла у нас при помощи меда и жарко натопленной печки. Не раз пользовался таким методом лечения и Саша».

Галина Валентиновна добавила:

«Напротив нашего барака зеленел сад, в котором у Шагаловых располагалась пасека — десять ульев. Два из них Афанасий Кириллович подарил нам, научил Мишу управляться с пчелами. Ульи эти под самыми нашими окнами стояли.

Дали нам два картофельных участка: одно близко, в двух километрах, на другое за пятнадцать километров в Головинку приходилось топать. И корова у нас появилась — Зорька. Хотя все равно ходили раздетые-разутые. А морозы какие стояли — однажды вся картошка в подполье замерзла».

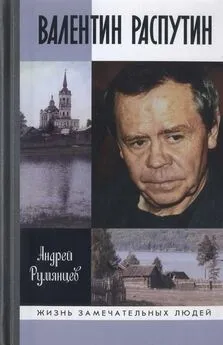

О том, что помогало таким бедолагам, как Вампиловы, выжить, точно сказал в одной из опубликованных бесед друг Александра Валентин Распутин, матушка которого, сибирская солдатка, бедовала в те годы с тремя малышами: «Люди в деревне жили, как одна семья, помогали друг другу переносить лихолетье. Я это знаю, это было на моих глазах. Деревня не просто считала своим долгом помочь человеку, который живет беднее, который попал в беду, это было естественным отношением друг к другу».

О первых своих земных открытиях Александр не мог не рассказать в упоминавшемся очерке:

«Отсюда (от дома Вампиловых. — А. Р.) была видна дальняя Берестенниковская гора, по ней, как струйка желтого дыма, поднималась к горизонту дорога. Ее вид взволновал меня, как в детстве, когда эта дорога казалась мне бесконечной и обещала множество чудес. Передо мной, за железной дорогой, тянулась другая гора, Иванова, сплошь укрытая сосной и березой. Продолговатые рябые облака стояли над ней высоко и неподвижно…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: