Марвин Маршалл - Дисциплина без стресса. Учителям и родителям. Как без наказаний и поощрений развивать в детях ответственность и желание учиться

- Название:Дисциплина без стресса. Учителям и родителям. Как без наказаний и поощрений развивать в детях ответственность и желание учиться

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-74689-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марвин Маршалл - Дисциплина без стресса. Учителям и родителям. Как без наказаний и поощрений развивать в детях ответственность и желание учиться краткое содержание

Прочитав книгу, вы сможете: действовать значительно эффективнее как учитель и воспитатель; улучшить взаимоотношения с детьми и атмосферу в детском коллективе; помочь детям стать более успешными и мотивированными; поддерживать безукоризненную дисциплину среди подопечных; способствовать хорошей учебе, не прибегая к подкупам и угрозам.

Дисциплина без стресса. Учителям и родителям. Как без наказаний и поощрений развивать в детях ответственность и желание учиться - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другой подход – попросить учеников придержать вопросы до времени работы в парах. Если второй ученик в паре не может ответить на вопрос первого, то они оба задают его учителю. Если работа идет в группах, то тот, у кого вопрос, спрашивает других участников своей группы.

Если никто не может ответить, то вопрос становится общим, поскольку никто не знает ответа и группа исчерпала свои ресурсы. Когда руки поднимает вся группа, это сигнал того, что группе нужна помощь учителя.

Собираясь ответить на групповой вопрос, учитель наугад спрашивает любого члена группы. Это помогает предотвратить детскую хитрость, когда ученик говорит товарищам: «У меня есть вопрос, вы все поднимите руки, чтобы к нам подошли».

Отвечая на вопрос группы, учитель может поступить несколькими способами. Он может ответить прямо, перенаправить ход рассуждений, указать ресурсы, чтобы ученики сами продолжили поиски ответа, либо объяснить затруднение всему классу.

Главное, что именно учитель определяет, что происходит в классе. Групповые вопросы выгодны для всех, поскольку ученики получают качественный ответ, учитель контролирует течение урока, а время занятия не тратится впустую для всего класса.

Ключевые слова для вопросов и утверждений

Роберт Гринлиф из «Гринлиф Лернинг» предлагает в формулировках вопросов особое внимание уделять ключевым словам. От выбора слов зависит уровень мышления и взаимодействия в группах. Например, в следующих вопросах ключевые слова провоцируют (и даже диктуют) определенный тип ответа.

Вопрос «Когда в Калифорнии впервые было обнаружено золото?» подталкивает ответить «1848» и, возможно, даже вспомнить, что первый самородок нашел Джеймс Маршалл на лесопилке Саттера.

Но обратите внимание, что слова «когда» и «впервые» подразумевают, что возможен всего один правильный ответ . Когда ответ дан, о вопросе больше не думают. Однако отвечать рискованно. Если спросили весь класс, то тот, кто добровольно ответил и ошибся, раскаивается, что не промолчал.

Второй вопрос «Как вы думаете, какие предметы взяли с собой первооткрыватели, отправившиеся в Калифорнию на добычу золота?» подразумевает множество ответов . Будет перечисляться целый список вещей: вода, еда, одежда, лопаты, топоры и порох.

Все ответы засчитываются. Множественное число «предметы» показывает, что требуется больше одного ответа, и ученики продолжают придумывать варианты. Они используют свои знания о той эпохе и уровне развития технологий и определяют, что могло пригодиться золотоискателям. Ученики предлагают все новые ответы, поскольку потенциально список очень обширен.

Третий вопрос «Как могло бы измениться развитие США, если бы золото было найдено не на Западе, а на северном побережье Мексиканского залива?» стимулирует ответ другого рода. «Могло бы» и «если бы» дают полное право исследовать различные варианты и показывают, что учитель ожидает развития идей. Ответы также будут даваться в развернутых высказываниях, например: «Меньше людей перебралось бы на запад», «Разбогатевшие золотоискатели выкупили бы большую часть Карибского бассейна», «Для заселения запада потребовалось бы больше времени, потому что у людей не было бы стимула туда ехать», «Экономическим центром страны был бы Новый Орлеан, а не Нью-Йорк».

Ключевые слова вопросов служат триггерами для специфических ответов, но и в утверждениях ключевые тоже могут стимулировать мышление. Прямой приказ «положите тетради на парты» требует от ученика произвести определенное действие. «Вот-вот будет звонок. Подумайте, что вам нужно успеть сделать до перемены» – запускает более сложные интеллектуальные процессы. Ученики не просто следуют указаниям, а вынуждены сами определить, что делать, и управлять своими действиями. Поэтому выбирайте слова, которые стимулируют учеников мыслить.

Визуализация

Визуализация объектов и событий – эффективный способ накопления информации. (По сравнению с безграничным воображением визуализация чего-то – процесс конкретный.)

Можно улучшить понимание текстов, если попросить учеников по мере чтения представлять в голове картинки, связанные с их жизненным опытом.

Например, представить, как они входят к себе домой: вот они попадают в прихожую, затем в кухню и другие помещения. Представление помогает сосредоточиться и увидеть богатство деталей.

В этом примере человек может мысленно остановиться в какой-то комнате и визуализировать детали интерьера, а затем «положить» там новую информацию.

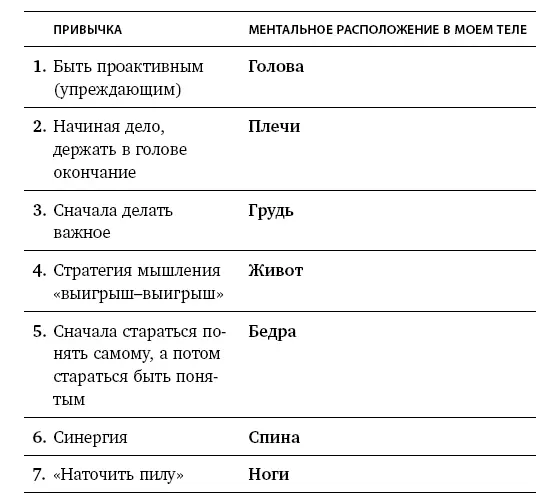

Любая созданная картинка помогает вспоминанию. Например, чтобы запомнить семь привычек высокоэффективных людей, по Стивену Кови, я представил следующую картину.

Визуализируя свое тело, я немедленно вспоминаю перечисленные привычки. Кроме того, представить картинку мне быстрее, чем если бы я заучивал через повторения.

Представление ярких картин (правое полушарие) во время чтения (левое полушарие) помогает интеграции полушарий мозга и способствует улучшению памяти и более эффективному обучению.

Если вы вовлекаете в учебу оба полушария, не важно, какой предмет вы ведете, – ученики создадут больше зацепок для долгосрочной памяти.

Мозг создает новые связи и растет всю жизнь. Обучение ведет к обучению , поскольку, продолжая учиться, мы даем нейронной сети возможность наращивать связи.

В книге «Как учится мозг» Дэвид Сауза пишет:

«Представление мысленных картин должно стать регулярной практикой, начиная с детского сада. В младшей школе в целях точности учителя должны помогать визуализации. Позже нужно поощрять детей придумывать свои картинки. Исследования доказывают, что представления помогают вспомнить словесные ассоциации, визуальные последовательности, запоминать прозу, выполнять сложные процедуры и способствуют моторному обучению».

Вы можете провести с учениками простой опыт. Сделайте две похожие подборки для чтения. Попросите учеников прочитать первую и составить вопросы к прочитанному. Затем вместе с ними сделайте на материале второй подборки упражнение на визуализацию. Скажем, на примере их спальни. Скажите: «Встречая в тексте то, что важно или что вы хотите запомнить, представьте картинку этого или опишите в двух-трех словах и мысленно положите на свою кровать. Следующую вещь к запоминанию положите в другое место и продолжайте так, пока не прочитаете все». Пусть ученики ответят на вопросы, схожие с теми, что они делали до упражнения на визуализацию. Объясните им, почему они больше вспомнили про второй текст: мозг лучше помнит переживания и картинки, чем слова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: