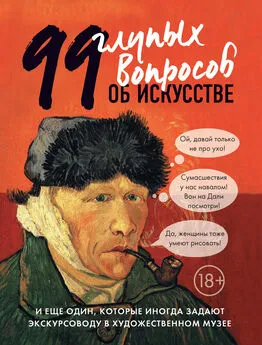

Алина Никонова - 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее

- Название:99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2018

- ISBN:978-5-04-097378-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алина Никонова - 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее краткое содержание

Алина Никонова – искусствовед и блогер – отвечает на вопросы, которые вы не решались задать:

– почему Пикассо писал такие странные картины и что в них гениального?

– как отличить хорошую картину от плохой?

– сколько стоит все то, что находится в музеях?

– есть ли в древнеегипетском искусстве что-то мистическое?

– почему некоторые картины подвергаются нападению сумасшедших?

– как понимать картины Сальвадора Дали, если они такие необычные?

99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно считать своего рода династией братьев Коровиных, Сергея Алексеевича(1858–1908) и Константина Алексеевича(1861–1939). Из Палеха, из среды иконописцев, происходила целая династия художников Кориных, самым известным из которых стал знаменитый портретист Павел Дмитриевич Корин(1892–1967).

В советском искусстве династии художников как-то особо не складывались. Хотя можно назвать, например, певцов соцреализма – отца и дочь Исаакаи Лидию Бродских, пейзажистов – отца и сына Николаяи Михаила Ромадиныхили представителей андеграунда – отца и сына Оскараи Александра Рабиных.

Как известно, в Советском Союзе семейственность не поощрялась, так что художественные династии создавать было гораздо труднее. Да и классическая пословица гласит, что на детях природа отдыхает.

20

Кого называют «амазонками русского авангарда»?

Вопрос после лекции о древнерусском искусствеЭто русские художницы начала XX века, принадлежавшие к обществам «Бубновый валет», «Ослиный хвост» или разделявшие поиски авангардистов.

В истории русского искусства встречается не так много женских имен, но интересно, что большинство художниц – талантливых, оригинальных, ищущих – появились в этот короткий, но такой значительный для русского искусства промежуток времени, который называется «рубежом веков».

В сущности, русский авангард никогда сознательно не делили на «мужской» и «женский». Возможно, такое активное появление женщин среди художников рубежа XIX–XX веков связано с тем, что в это время девушки наконец-то получили законную возможность обучаться живописи, а получив первоначальное профессиональное образование, с головой бросились в освоение новых художественных направлений и течений, самым интересным из которых и был русский авангард, который еще называют «кубофутуризмом».

Время было интересное, но непростое, и судьбы «амазонок» сложились очень по-разному. Кто-то эмигрировал после переворота, кто-то очень быстро ушел из жизни, не перенеся тягот революции и Гражданской войны, а кто-то не просто выжил, но и неплохо адаптировался в послереволюционные годы, найдя для себя возможность включиться в строительство новой России. Но как бы ни сложилась в дальнейшем их жизнь, все эти женщины остались верны художественным идеалам своей юности.

Итак, самые знаменитые из «амазонок»:

Ксения Богуславская(1892–1971) – училась в Неаполе и в Париже, писала картины в стилях кубофутуризма, супрематизма и примитивизма. Была замужем за И. А. Пуни, известным театральным художником. Эмигрировала в 1919 году, жила в Париже.

Варвара Бубнова(1886–1983) – училась в Петербурге, с 1914 года участвовала в выставках «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и др. В 1922–1958 годах жила в Японии, где иллюстрировала книги русских авторов для японских издательств. В ее творчестве произошло слияние японской и европейской художественных традиций.

Мария Васильева(1884–1957) – училась в Петербурге и в Париже, с 1907 года фактически жила во Франции. Работала в основном как скульптор, была автором кубистических скульптур и гротескных кукол, изображавших знаменитых художников и прочих представителей богемы. Участвовала во многих авангардистских выставках в Петербурге и в Москве. Позднее работала в стиле декоративного неопримитивизма.

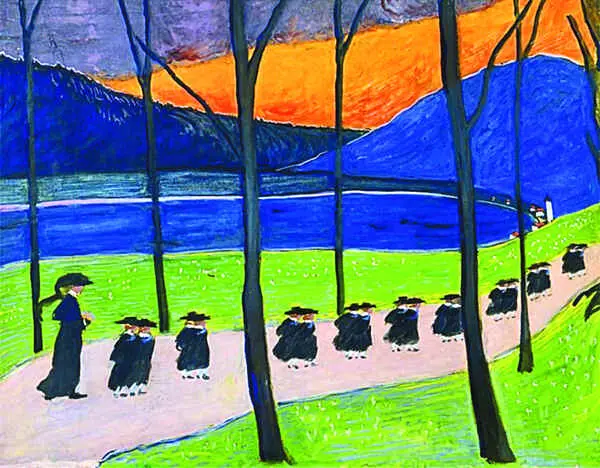

МАРИАННА ВЕРЕВКИНА. ОСЕНЬ. ШКОЛА. ОК. 1907

Марианна Веревкина(1860–1938) – училась в Москве у Прянишникова и Поленова и в Петербурге у И. Е. Репина, затем переехала в Мюнхен, была участницей выставки объединения «Бубновый валет» в 1910–1911 гг., входила в объединение «Синий всадник» вместе с В. Кандинским. Была замужем за А. Г. Явленским – художником и единомышленником В. Кандинского и П. Клее. Жила в Германии, где организовала собственную художественную группу «Большой медведь». После начала Первой мировой войны перебралась в Швейцарию.

Наталья Гончарова(1881–1962) – училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества как вольнослушатель. Была одним из организаторов и наиболее активных участников выставок художников-авангардистов, работала в жанре примитивизма и «лучизма», оформляла спектакли для «Русских сезонов» С. Дягилева. С 1915 года жила в Париже, где в основном работала для театра и иллюстрировала книги. По отцовской линии приходится правнучкой А. С. Пушкину. Была женой М. Ф. Ларионова, также художника-авангардиста, создателя «лучизма».

Елена Гуро(1877–1913) – училась в частных художественных студиях в Петербурге, начала выставляться с 1909 года. Считается одной из основоположников кубофутуризма. Была женой М. В. Матюшина, художника и музыканта, представителя кубизма и абстракционизма в живописи и футуризма в музыке.

Софья Дымшиц-Толстая(1884–1963) – училась в частных студиях Петербурга, в том числе у М. Добужинского и Л. Бакста, затем в Париже. С 1912 года участвовала в выставках «Бубнового валета» и др. В основном работала в жанре натюрморта. В 1910-х годах была женой писателя А. Н. Толстого. После 1917 года работала в Наркомпросе, исполняла агитплакаты и картины на современные темы.

Любовь Попова(1889–1924) – училась в России в частных студиях К. Юона и С. Жуковского, а также в Париже. Была представительницей кубофутуризма, после революции сделала несколько художественных проектов под общим названием «Пространственно-силовые построения», создавала костюмы и декорации для Театра им. Вс. Мейерхольда и работала в Институте художественной культуры вместе с В. Кандинским. Умерла от скарлатины.

Ольга Розанова(1886–1918) – училась в Москве, в частных студиях, с 1911 года активная участница большинства авангардистских объединений и выставок, работала в стиле кубофутуризма, затем супрематизма, а позднее изобрела собственный стиль, так называемую цветопись, которая стала новым этапом в русском абстракционизме. Была замужем за А. Е. Крученых, известным поэтом и художником-футуристом. Умерла от дифтерита.

Антонина Софронова(1892–1966) – училась в Москве, в школе Ф. Рерберга и в студии И. Машкова, участвовала в выставке «Бубнового валета», а затем работала в стиле конструктивизма. В советское время помимо живописи занималась иллюстрированием книг.

Надежда Удальцова(1886–1961) – получила образование в частных студиях Москвы и в академии «Ля Палетт» в Париже, затем работала в мастерской В. Татлина. Участвовала в выставках «Бубновый валет» (1912–1913), «Магазин» (1916), входила в группу «Супремус». С 1920 года была членом Института художественной культуры, занималась преподаванием. С середины 1940-х годов писала только натюрморты. Была женой художника А. Д. Древина, репрессированного в 1938 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Лейнер - Зачем мужчинам соски? [Вопросы, которые ты осмелишься задать доктору только после третьего бокала] [litres]](/books/1060536/mark-lejner-zachem-muzhchinam-soski-voprosy-kotory.webp)