Анатолий Варшавский - Крамольные полотна

- Название:Крамольные полотна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Варшавский - Крамольные полотна краткое содержание

Для детей среднего и старшего школьного возраста. Издание содержит многочисленные тоновые репродукции.

Крамольные полотна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он давно уже спрятал парижский котелок и франтоватое пальто, в котором приехал, стремительный и радостный, в отчий дом. Легкий на подъем, он успевал погостить в школе, побывать в избе у вернувшегося с войны солдата, потолковать с богомольцами, неспешно шагавшими к расположенному за полсотни верст монастырю. И тут же, по горячим следам, зарисовывал и перешептывавшихся инспектора и школьного попа, пришедших в смятение от крамольного ответа вихрастого школьника, и учителя, полного решимости защитить своего ученика, и двух богомолок-странниц, идущих из Чугуева в сторону Кочетка, озабоченных, рано состарившихся…

Все просилось на полотно, все требовало красок, западало в память, будоражило воображение.

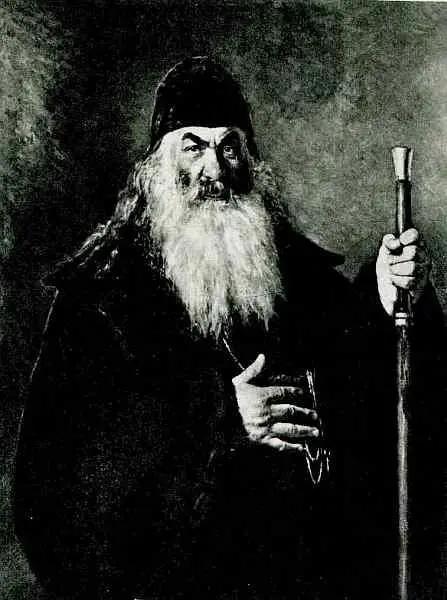

И как он обрадовался, когда однажды увидел в соборе местную достопримечательность — дьякона Ивана Уланова, огромадного роста мужчину с раскатистым, зычным басом, с огненными, хитро поблескивавшими глазами — именно такого, каким представлял себе дьякона в задуманной картине «Явленная икона».

Он ходил следом за дьяконом, упрашивал его позировать. И Уланов наконец сдался.

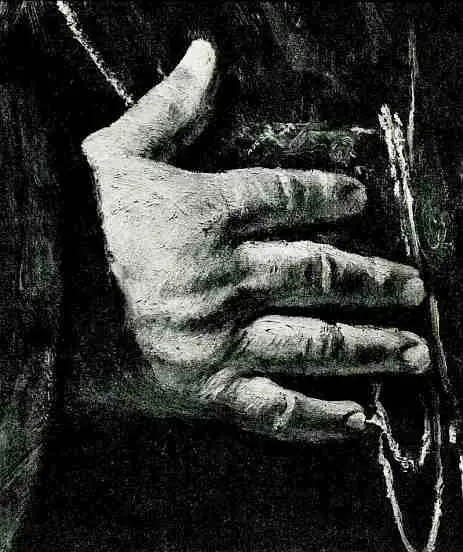

В потертой скуфеечке, в черной лоснящейся рясе он чинно выстаивал в нужной художнику позе, держа в левой руке тяжелый посох.

Репин видел свою модель и не видел ее, жадно перенося на холст открывавшийся ему в чертах Уланова своеобразный характер, чутьем гениального психолога угадывая безмерные дали найденного сюжета, куда более значительного, чем предполагавшийся черновой набросок для задуманной картины. Целую повесть считывал он с выразительного лица дьякона, и повесть эта, дорисованная его воображением, была так же страшна, как страшен был этот типичный из типичнейших дьяконов. Репин и восхищался своей находкой и негодовал.

Горечь и протест водили его кистью. Горечь и протест, которые теперь все сильнее зрели в его душе.

Еще в Париже, говоря о «проклятых язвах» русской жизни, он в письме к Стасову восклицал: «Поскорее в Россию, разразился бы целой сотней картин, в которой многие увидели бы как в зеркале самих себя, и „нечего на зеркало пенять, коли рожа крива“».

Теперь он писал такую картину, писал быстро, почти не отрываясь, не смея, не желая позволить себе отдохнуть.

Репину все удавалось в тот благодатный чугуевский год.

2

Впоследствии, отвечая на нападки реакционных газет, Репин однажды полушутя-полусерьезно написал: «Не знаю уж, чего им и нужно. Дьякон как дьякон, да еще заслуженный, Иван Уланов, весь город Чугуев может засвидетельствовать полнейшее сходство с оригиналом». Это было и так и не так. Сам Уланов довольно поглаживал бороду, глядя на свое изображение, — нравился портрет. Но было в картине то, другое, ради чего, собственно, и потрудился художник, что составляло ее смысл, ее суть.

…Почти весь холст занимает этот внушительного роста детина с сизо-багровыми щеками и толстым, красным от неумеренного употребления некоего злого зелья носом, весь заросший волосищами, с огненным взглядом внимательных, острых глаз под густыми-прегустыми бровями, толстобрюхий, властно держащий в одной руке посох, — ни дать ни взять пушкинский Варлаам, словно оживший, словно перенесенный из корчмы, что на литовской границе. Не верит он ни в бога, ни в черта, да и на что ему эта вера: его дело рявкнуть «за здравие» или «за упокой» так, чтобы стекла в церкви задрожали, а там хоть трава не расти.

Он весь земной, грешный — чревоугодник, невежда, пьянчуга, которого можно заподозрить в чем угодно, только не в склонности к постам, покаянию, смирению. И недаром сам Репин говорил о нем: «Это экстракт наших дьяконов, этих львов духовенства, у которых ни на одну йоту не попадается ничего духовного… весь он плоть и кровь, лупоглазие, зев и рев…» В этом, собственно, и было дело.

Немало хлопот доставила Репину эта смелая картина, которую реакционеры объявили «карикатурой».

Возвратившись в Москву, он включил «Протодьякона» в число своих картин для Всемирной выставки 1878 года. Но она не попала в Париж. «Такую физиономию духовного лица неудобно показывать», — заявил брат императора, возглавлявший Академию художеств. Впрочем, Репин отнюдь не строил себе на сей счет иллюзий. Он понимал: «Протодьякон» — полотно взрывчатое. Он сам писал Крамскому: «Ведь на картине не просто дьякон, а самый типичный, самый страшный из всех дьяконов».

Но к тому времени у Репина были в работе еще несколько картин. Среди них одна особенно волновала его.

3

«Судья — теперь мужик, — писал он в те годы в своих письмах, — надо воспроизводить его интересы». И он говорил: жизнь надо изображать такой, какая она есть, трепещущей борьбой против неправды, насилия, эксплуатации и всех предрассудков.

Эти слова надолго теперь станут для него путеводными.

«Протодьякон» был только началом.

Еще в Чугуеве той же огненной кистью, что и «Протодьякона», написал он два портрета своих знакомых мужиков. Многозначительными были эти портреты и очень уж характерными мужики. Один с твердым и суровым лицом, с пристальным взглядом смелых и умных глаз, другой весь какой-то сжавшийся, затаившийся, вроде бы робкий и забитый, но тоже себе на уме. Такие вот «робкие» и с «дурным глазом» не единожды с кольями и цепами поднимались против своих бар…

И, быть может, еще в ту пору, когда писал их Репин, зародилась у него идея, которой суждено было крепко им завладеть. Так дорого для него было это новое детище, что он никого не захотел посвящать в свои думы. Лишь одному Стасову и то в самой общей форме сообщил, что нашел, мол, наконец себе идею, что сюжет очень сложный, а каков он, «не скажет никому, пока не будет закончена картина».

Три года отвел себе художник на осуществление своей идеи.

Но он ошибся. Фактически работа заняла пять лет.

4

Не только в Чугуеве, но и в Москве, Петербурге, Хотькове, Абрамцеве, в Саввиновском монастыре, что под Звенигородом, в монастырях под Курском трудится Репин над этой своей картиной, быть может никогда еще не испытывая такой жадности к жизни, такого страстного интереса к ней. Поистине грандиозным был его замысел, дерзкий, почти невыполнимый, — во всяком случае, для художника, не обладавшего размахом его таланта и глубочайшей проникновенностью его гения. Ибо он хочет ни много ни мало — объять в одном произведении то, чего с лихвой хватило бы на двадцать других: дать в одной картине характеристику целой эпохи, некий философски обобщенный образ России своего времени с точностью историка и проникновенностью поэта. Такой России, какой он ее хорошо знал.

Сохранилось множество эскизов — надежных и верных свидетелей его титанической работы. В своей безграничной честности, правдивости он по пять, по десять раз переделывал уже готовые куски, безжалостно разрушая до основания то, что еще вчера казалось ему вполне приемлемым, добивался наилучшей выразительности, ясности, красочности, вновь и вновь обдумывал и компоновку фигур, и позы, и прически, и лица героев, вызванных к жизни его прозорливым и требовательным воображением.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: