Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Название:Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085501-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней краткое содержание

Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эдвин Лэнд, изобретатель техники моментальной фотографии, использованной в фотоаппаратах “Полароид”, высказал идею, приведшую к пониманию восприятия нами цвета. Мозг воспринимает цвет, оценивая соотношение длин световых волн, отражаемых белой рубашкой и красным галстуком, а затем в различных условиях поддерживает это соотношение. При этом он игнорирует изменчивость длин волн, отражаемых той или иной поверхностью, и считает красный галстук красным при любом освещении и в любое время суток. Это явление называют константностью цветовосприятия ( рис. II–16 ). Однако тот же галстук при том же освещении покажется нам совсем иным, если надеть его с голубой рубашкой: изменится соотношение длин световых волн.

В итоге, хотя длину волн, отражаемых красным галстуком, можно объективно измерить, как физическое свойство попадающего на сетчатку света, видимый нами красный цвет представляет собой порождение мозга при определенном наборе условий, то есть в определенном контексте. На цветовой контраст немалое влияние оказывают высшие отделы мозга. Таким образом, наше восприятие цвета, как и восприятие формы, порождает мозг.

Размеры, форма и яркость изображений, проецируемых на сетчатку, также все время меняются, но мы обычно этого не замечаем. Гомбрих в книге “Образ и глаз” приводит пример: когда к нам приближается переходящий улицу человек, его изображение на сетчатке может увеличиться вдвое, но человек при этом выглядит приближающимся, а не увеличивающимся в размерах. Как мы узнаем из главы 16, способность мозга хранить постоянные параметры видимых объектов обеспечивается чувствительностью зрительной системы к сенсорным признакам расстояния, таким как относительные размеры, знакомые размеры, линейная перспектива и перекрывание. Эти признаки связаны с отображением трехмерных объектов в виде двумерных изображений на сетчатке. Кроме того, мозг опирается на накопленный опыт, когда на сетчатке менялись размеры изображений объектов, на самом деле не увеличивавшихся и не уменьшавшихся.

Наша способность видеть объекты постоянными, несмотря на изменение их размеров, формы и яркости их изображений на сетчатке, демонстрирует замечательное умение мозга преобразовывать проецируемые на сетчатку двумерные картинки в связные, устойчивые трехмерные модели окружающего мира. Следующие две главы посвящены тому, что нейробиологам удалось узнать о механизмах деконструкции и последующей реконструкции зрительных образов нашим мозгом.

Глава 15

Деконструкция зрительных образов: «строительные блоки» восприятия форм

Зрение играет в нашей жизни исключительно важную роль. Мир, в котором мы живем, – во многом видимый. Поиски пищи и питья, партнеров и друзей осуществляются при помощи информации, получаемой сетчаткой глаз. Сетчатка поставляет около половины всей сенсорной информации, поступающей в мозг. Если бы у нас не было зрения, не существовало бы и изобразительного искусства, а наше сознание, вероятно, было бы более ограниченным. Так что неудивительно, что биологи, наряду с художниками и философами, а также искусствоведами, психологами и другими учеными, давно интересуются устройством зрения.

У истоков биологических исследований зрительного восприятия стоит Стивен Куффлер – выдающийся ученый, связанный с венской интеллектуальной традицией, современник Эрнста Криса и Эрнста Гомбриха. В 50‑х годах XX века Куффлер и его младшие коллеги Дэвид Хьюбел и Торстен Визель занялись изучением деконструкции образов в ходе обработки мозгом зрительной информации. (Этим же занимались в свое время Крис и Гомбрих.) Куффлер, Хьюбел и Визель изучили реакции нейронов зрительной системы на различные стимулы и подготовили почву для перехода от когнитивной психологии восприятия к его биологическому анализу. Их исследования позволили ответить на ряд принципиальных вопросов. Имеются ли в мозге специфические клетки, ответственные за кодирование базовых фигур, этих “строительных блоков” всех видимых форм? И если да, возникают ли наши представления о видимых формах в результате совокупной активности этих клеток? Где именно осуществляется реконструкция изображений, деконструкция которых происходит на сетчатке?

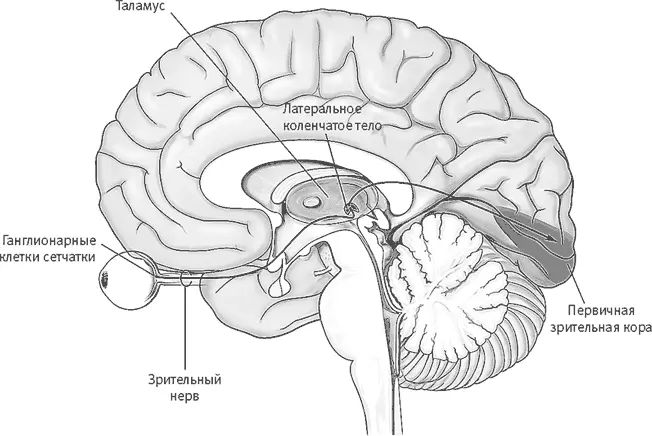

Рис. 15–1. Упрощенная схема передачи зрительной информации от сетчатки в зрительные отделы таламуса (латеральное коленчатое тело), а затем в зрительную кору.

Обработка зрительной информации начинается на сетчатке и продолжается в латеральном коленчатом теле таламуса и трех десятках зрительных зон коры больших полушарий ( рис. 15–1 ). Куффлер, Хьюбел и Визель показали: наше сознательное восприятие отдельных аспектов видимых образов обеспечивают последовательности сигналов, посылаемых нейронами зрительной системы. Ученые выяснили, что нейроны низших отделов зрительной системы (сетчатки и латерального коленчатого тела) особенно эффективно реагируют на небольшие пятна света. Нейроны следующего передатчика, первичной зрительной коры ( V 1, где V происходит от английского названия зрительной коры – visual cortex ), извлекают из зрительной информации сведения о контурах, очертаниях и углах, после чего все эти элементы объединяются, образуя представления очертаний и базовых фигур. Дальнейшие передатчики зрительной коры, получающие информацию от зоны V 1, специализируются на иных функциях: V 2 и V 3 реагируют на виртуальные линии и границы, V 4 – на цвет, V 5 – на движение. Впоследствии другие нейробиологи выяснили, что нейроны нижней височной коры, где располагаются высшие отделы зрительной системы, реагируют на сложные формы (целые сцены, места, руки, тела, особенно лица), а также на цвет, положение в пространстве и движение всех подобных указанным форм.

Чтобы видеть, необходим свет. Видимый свет – одна из разновидностей электромагнитного излучения. Он состоит из волн разной длины, распространяющихся в виде порций (фотонов), которые отражаются от видимых объектов. Человеческое зрение улавливает лишь небольшую часть спектра электромагнитных волн: от 380 (мы воспринимаем такой свет как темно-фиолетовый) до 780 нм (темно-красный). Этот диапазон называют видимой частью спектра ( рис. II–17, 15–2 ).

Фотоны видимого света, отражаемые различными объектами, достигают хрусталика глаза, фокусирующего свет на сетчатке, где его поглощают фоторецепторы – особые нервные клетки. Фоторецепторы реагируют на световые волны определенным образом, зависящим от длины и направления распространения этих волн. Реагируя на свет, фоторецепторы генерируют последовательности электрических сигналов, в конфигурациях которых закодирована информация о нем. Сигналы фоторецепторов передаются на ганглионарные клетки сетчатки. Длинные отростки (аксоны) ганглионарных клеток сетчатки образуют оптический нерв, по которому зрительная информация направляется в первичную зрительную кору ( рис. 15–3 ). Этот механизм позволяет сетчатке получать и обрабатывать сведения и передавать их в другие отделы зрительной системы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: