Сюзанна Штретлинг - Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде

- Название:Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-2042-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сюзанна Штретлинг - Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде краткое содержание

Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В более узкой перспективе здесь открываются сложные отношения с очерченной выше антропологической линией, в особенности с тренировкой навыков телесного овладения письмом. Порог грамотности – это место, в котором устанавливается принципиальный консенсус о том, какой статус имеет такой объект, как книга, и в каком формате с ним можно взаимодействовать. В 1920 году в брошюре Алексея Сидорова «Искусство книги», где были заложены основы русского книговедения, на передний план выходят сугубо физиологические аспекты такого «овладения». По мысли Сидорова, именно из них должно исходить любое размышление о том, что такое книга: «Начнем с самого начала. Книга есть предмет, который мы воспринимаем, держа в руках. В этом есть своя материальная логика», так как, «когда мы держим книгу в руке, достаточно неприятно и то, если она слишком тяжела, и то, когда она слишком легка» [220] Сидоров А. Искусство книги. M., 1922. С. 13, 14.

. Отталкиваясь от этих базовых параметров, знание о психофизических координатах взаимодействия с книгой постепенно усложняется и дифференцируется. В ходе советской кампании по ликвидации безграмотности в рамках «культурной революции» конца 1920-х годов появляется огромное число различных инструкций и правил, трактующих письмо как культурную технику, а книгу – как ее, техники, объективацию.

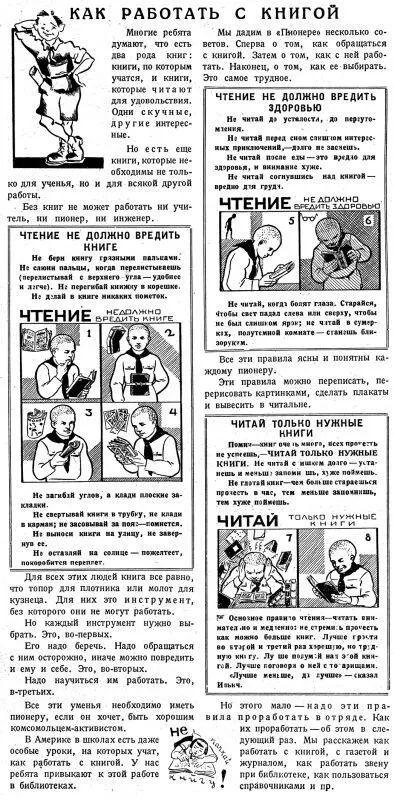

Ил. 19. Иллюстрация из журнала «Пионер»

Так, на схемах, показывающих, как правильно обращаться с книгой, чаще всего фигурируют техники перелистывания (чистыми руками, не слюнявя пальцы), перевозки или переноски (не сгибать, не сворачивать и не засовывать под ремень, всегда использовать защитную обложку), хранения (защищать от прямых солнечных лучей) и держания книги в руках (никогда не выгибать переплет и не ломать корешок), а также требования к правильной позе при чтении (прямая спина, направленное освещение, ни в коем случае не читать в темноте) и рекомендации по подбору книг (лишь полезная литература) ( ил. 19 ). Через манипуляции с книгой, в свою очередь, формируется сознание ее практической значимости: «Без книг не может работать ни учитель, ни пионер, ни инженер. Для всех этих людей книга все равно, что топор для плотника и молот для кузнеца. Для них это инструмент, без которого они не могут работать» [221] Как работать с книгой // 1926. Пионер. № 20. С. 21.

.

Сколь важную роль в этом сегменте праксеологии письма играла рефлексия на тему собственно истории этого сегмента, можно убедиться на примере книжных выставок, которые в эти годы множились как грибы после дождя. Так, на выставке советских детских книг, которая в 1931 году экспонировалась в целом ряде европейских городов, имелся раздел, посвященный книжной гигиене. В нем были собраны примеры типографского брака – книги, напечатанные грязно и небрежно. Были среди них и экземпляры, в которых «рисунки и текст смешались в такой дикий узор, как будто художник, наборщик и печатник работали в бреду». В соседнем разделе содержались материалы, информировавшие о правильном положении тела при чтении. Согласно им, чтение лежа на спине в кровати или на животе в траве, а также за едой считалось нездоровым и вредным. Далее следовала витрина «Времена и книги», где, вращая ручку, можно было увидеть четыре сцены письма и чтения, оформленные в манере небольшого кукольного представления – начиная с XVIII и заканчивая XX столетием ( ил. 20 ) [222] Мексин Я. П. С детской выставкой по Европе // Пионер. 1931. № 13–14. С. 18.

. Несмотря на свою фрагментарность, выставка вполне наглядно демонстрировала как изменчивость производства и рецепции письма и книги, так и их консенсуальный характер.

Ил. 20. Стенд «Времена и книги» на советской выставке детских книг. 1931

Отталкиваясь от понимания обусловленности «правильного», «ортодоксального» и «ортопедического» чтения и письма, праксеологическая перспектива перебрасывает мостик к областям применения письма в различных сферах общественной жизни – или, если угодно, к различным «графо-политикам» (Роже Шартье). Так, например, делопроизводство, деловая переписка или судебная практика располагают собственными прагматиками письма, включающими в себя, в частности, особые шрифты, сценарии письменного изложения, кодификации и канонизации, наконец, конвертации текста в реальность. Процессы письменной фиксации, архивации записей, их реактуализации и присвоения вписаны в определенные социальные и институциональные рамки, которые регулируют материальную базу письма, нормируют его внешнюю форму, а также регламентируют авторизацию, распространение, чтение и смысловую интерпретацию написанного. Контроль за производством, аутентификацией и циркуляцией письма – вне зависимости от того, осуществляется ли он в виде графической маркировки общественного пространства, через обозначение присутствия власти или приватизированные формы графической индивидуации, – является основной задачей графо-политики [223] См.: Chartier R. Macht der Schrift, Macht über die Schrift // Chartier R. Schrift / Hg. v. H. U. Gumbrecht, K. L. Pfeiffer. München, 1993. S. 147–156.

. Это же относится и к литературным текстам, чье производство упорядочивается и делается управляемым не только при помощи нормативных поэтик, но и посредством руководств по письму.

Показательным примером указанной тенденции может служить книга «Как мы пишем», выпущенная в 1930 году «Издательством писателей в Ленинграде». Авторы книги – без малого двадцать мужчин и одна женщина – дают в ней более или менее развернутые ответы на анкету, содержавшую ряд вопросов о техниках, импульсах, динамике, ситуациях, этапах и материальных аспектах письма. Следуют ли они, когда пишут, некоему плану? Меняется ли он во время письма? Сколько страниц в день они пишут? В какое именно время дня? Сколько держат корректур? Какие стимулирующие вещества употребляют? На какие образцы ориентируются? К каким источникам обращаются? Какие используют письменные принадлежности? Целью подобной антологии поэтологических исповедей было не что иное, как организация писательского ремесла по образцу научной организации труда. Подобно тому как НОТ членит на элементы технические рабочие процессы вроде монтажа запчастей, разгрузки ящиков или ковки металла, художественная организация труда должна была разложить на составляющие отдельные этапы литературного производства, а на их основе предложить рациональную, количественно верифицируемую и экономически обоснованную стратегию творчества ( ил. 21 и 22 ). Следуя этой аналогии, конкретные операции, которые, собственно, и составляют литературное творчество, по мысли составителей тома, следовало переработать в техники, доступные для овладения пишущим субъектом, с тем чтобы затем на основе объективируемых параметров писательской продуктивности разработать «технологию литературного мастерства» [224] Как мы пишем. Л., 1930. С. 5.

.

Интервал:

Закладка: