Алла Хван - Очерки истории корейского кино (1903–2006)

- Название:Очерки истории корейского кино (1903–2006)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Хван - Очерки истории корейского кино (1903–2006) краткое содержание

Эта книга для тех, кому интересно понять как в Корее возникло и развивалось производство национальных фильмов. Как, благодаря или вопреки политическим и экономическим условиям, в Республике Корея кинематографисты сумели превратить небольшие киностудии в высокоэффективный конгломерат и мировую кинодержаву – Халлювуд.

Очерки истории корейского кино (1903–2006) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

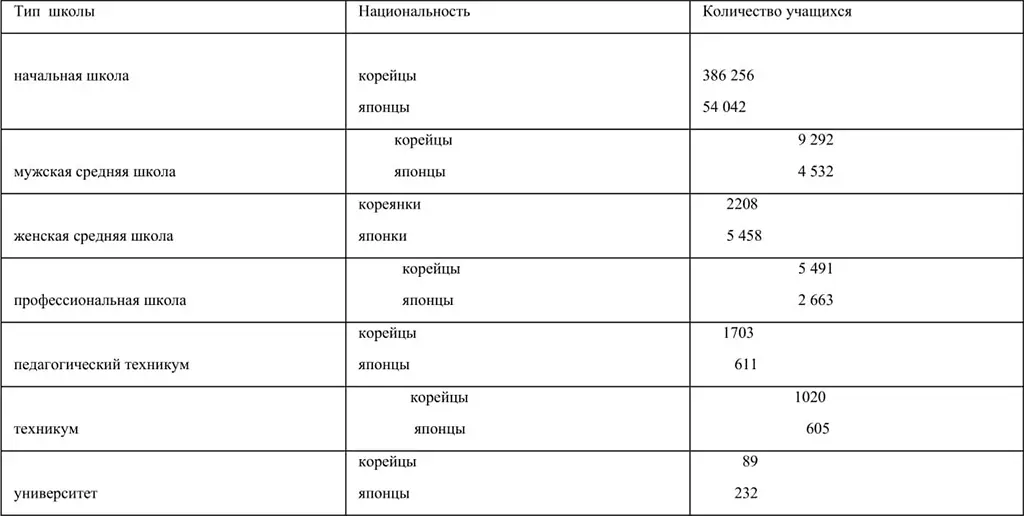

В феврале 1922 г. японская администрация издала приказ об образовании в Корее. Но провозглашенные равные права корейцев и японцев на образование, на самом деле, подразумевали всеобщее переобучение корейских детей японскому языку в школах по подготовке профессиональных рабочих, которых остро не хватало в аграрной стране. Сравнительно небольшое число государственных школ, открытых японцами, по их собственному признанию, преследовали цель «не столько давать знание корейским детям, сколько воспитывать в них любовь и уважение к японской нации». Это «уважение» и вдалбливали учащимся японские учителя, являвшиеся на уроки «в форме, с саблей на боку» [94] Пак М.Н. История и историография Кореи: Избранные труды. – М: Восточная литература, 2003. – С. 771–772.

.

Число учащихся в Корее во время «культурного правления» [95] Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. – М: Русское слово – РС, 2000. – С. 381.

В основном, новый приказ был рассчитан на развитие системы школьного образования для детей японских колонизаторов. Но и в метрополии японские учителя не отличались особой мягкостью и человечностью. Как пишет Тадао Сато, который пошел в школу в 1937 году, «нельзя сказать, что воспоминания о моих учителях приятны. Одна учительница задала мне головомойку за то, что я прогуливал репетиции хорового пения националистической песни, исполняющейся 11 февраля, в День основания империи. Я помню также учительницу, которая была ответственной за нашу подготовку к вступительным экзаменам в среднюю школу. Она заставляла нас заучивать и декламировать серьезным голосом что-то об «августейших достоинствах Его Величества Императора» [96] Сато Тадао. Кино Японии. – М.: Радуга, 1988. – С. 78.

. По всей вероятности, школьные учителя – мужчины и женщины в Корее и Японии придерживались военных методов воспитания подрастающего поколения – будущих солдат японской империи.

Система жестких наказаний была широко распространена в Японии и Корее не только в школах. С 1913–1918 годы «294 тысячи корейцев (каждый 56-й) подверглись сечению бамбуковыми палками» [97] Пак М.Н. История и историография Кореи: Избранные труды. – М: Восточная литература, 2003. – С. 771.

. Статистики телесных наказаний школьников, прежде всего, учащихся старших классов, нет. Но известно, что во всех школах Кореи практиковались физические наказания, но систематического избиения учеников и полной безнаказанности учителей за проявление жестокости не существовало. Беспрекословного подчинения и дисциплины учителя добивались с помощью палок и всевозможных изнурительных заданий. И в современных южнокорейских школах долго практиковались телесные наказания, но многие родители, в отличие от старших поколений, вступались за своих детей. Вполне возможно, после целой серии фильмов о жестокости учителей в современной школе в южнокорейском обществе пересмотрели методы обучения, унаследованные со времен японской оккупации.

В 1924 г. был основан Столичный Имперский университет (после освобождения Кореи – Сеульский университет) с двумя факультетами – юридическим и медицинским, но подавляющее большинство студентов составляли японцы. Получить высшее образование могли только дети из обеспеченных семей. Большая часть корейцев отправлялась в университеты Японии и США. «Корейские студенты, обучавшиеся в Токио, «были радикально настроены. Они стремились постичь секрет западных знаний и причины успеха Японии в овладении Кореей. Студенты говорили только о свободе, независимости, христианстве… Большинство корейских студентов в Токио были горячими проводниками корейского национализма» [98] Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX в. – М: Восточная литература РАН. 1996. С. 182.

. В 1931 г. в Японии было 3 639 корейских студентов, а в США – 493. Большинство выпускников зарубежных университетов после освобождения Кореи вернулись и остались на Юге полуострова [99] Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. – М: Русское слово – РС, 2000. – С. 381.

.

Освоение кинематографических профессий

Корейские кинематографисты, многие из которых непосредственно принимали участие в Первомартовском движении, активно общались со своими единомышленниками и соратниками – литераторами и театральными деятелями, получившими образование в Японии и США. Не всегда взаимоотношения представителей творческих профессий с японской оккупационной администрацией складывались благополучно. Известно, что вплоть до 1930-х годов молодые литераторы и патриоты покидали Корею из-за политических преследований. Часть из них отправлялась в Китай, другая – в Советский Союз.

Очевидно, основными причинами медленного развития корейской кинематографии были финансовые трудности. В период становления кино корейская творческая интеллигенция нуждалась в помощи и полностью зависела от японцев, распоряжавшихся всеми финансовыми и техническими ресурсами. В числе первых кинематографистов в Корее были японцы: предприниматель, занимавшийся прокатом японских фильмов в Корее, Гошу Хаягава (Goshu Hayakawa \ Koshũ Hayakawa) и кинооператор Сойо Хирогава (Sōyō Hirokawa), работник японской студии «Тэнкацу» (Tenkatsu), снимавший все первые японско-корейские фильмы [100] Ким Хва. Популярная история корейского кино. – Сеул, 2001. С. 28.

.

Как утверждает Тадао Сато, «мир кино, подобно миру развлечений феодального времени, был близко связан с «якудза» – гангстерами. С самого основания студий якудза были в их руководстве и среди служащих, и тот факт, что представители «низкого класса» работали в кино, до 1930-х годов удерживал многих выпускников университетов от деятельности в этой области. На студиях было много честолюбивых молодых людей, имевших лишь начальное образование, но одержимых желанием учиться» [101] Сато Тадао. Кино Японии. – М.: Радуга, 1988 г. С. 6.

. Те же самые процессы происходили в зарождающейся корейской киноиндустрии.

Несомненно, влияние японского театра и кино в первых корейских фильмах было обусловлено «советами» японских продюсеров-якудза и предпочтениями японских цензоров, чиновников почтового ведомства. Многие японцы искренне симпатизировали корейцам и помогали не только в освоении новых знаний и даже сотрудничали в создании первых «чисто корейских» фильмов. Создание и прокат национальных фильмов, в которых первые корейские режиссеры и актеры с сочувствием, в реалистическом стиле «новой драмы», показывали горестные истории из жизни своих современников, скрыто выражая протест против японской оккупации, были невозможны, если бы не сочувствие аполитичных и более доброжелательных кинопредпринимателей-якудза, которые сами долго находились в положении «неприкасаемых» в своей родной стране.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: