Виктор Никольский - История русского искусства

- Название:История русского искусства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-137755-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Никольский - История русского искусства краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

История русского искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Замысловатые формы крыш вызвали и особые способы их покрытия небольшими и тонкими дощечками, более удобными для выгибания по контурам бочечных пучин, чем обыкновенные доски. Покрытие из дощечек, закругленных на концах, называлось «чешуей», а из заостренных – «лемехом» или «гонтом».

Деревянный амбар

Вспарушенный дощатый потолок и дощатый пол в трапезной

Стропильный шатёр. Видны осевой столб и связевые балки

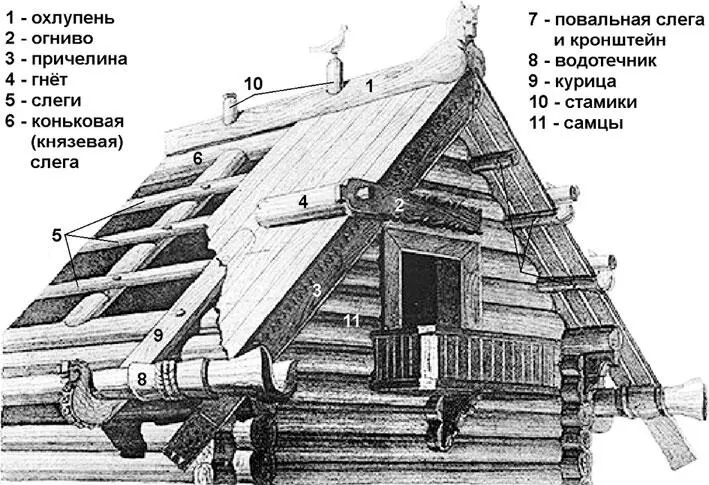

Безгвоздевая самцово-слеговая крыша

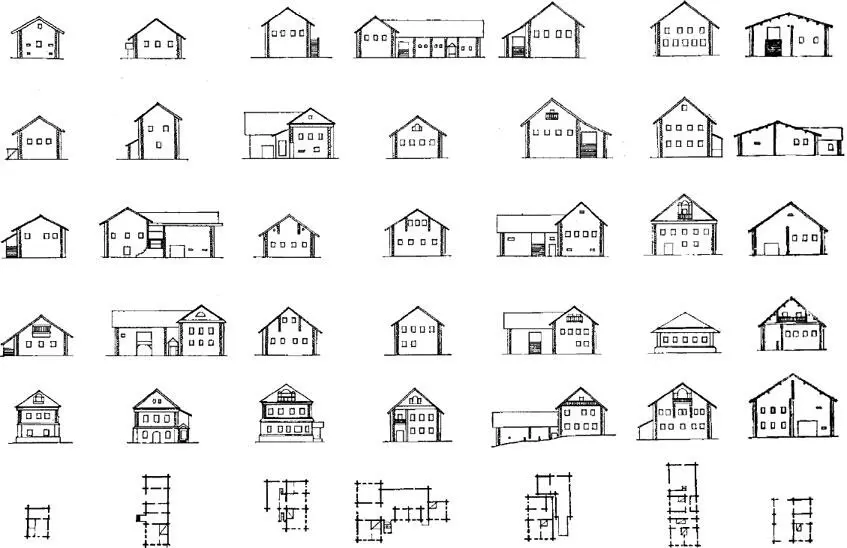

Облик наиболее распространённых типов изб по конструктивно-планировочному решению жилой зоны, сложившийся к XIX веку. Четырехстенные избы

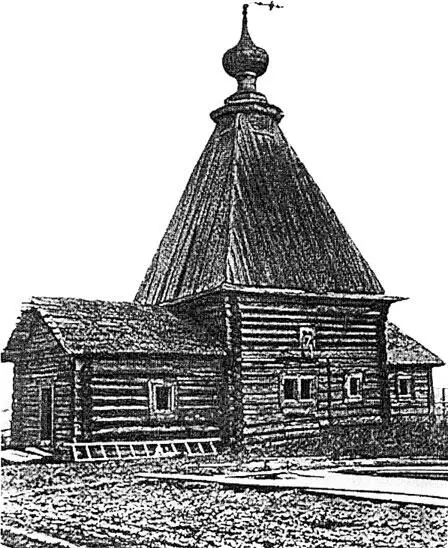

Церковь Николая Чудотворца из с. Новинки с шатром на четверике. Вологодская область, Даниловское

Башня навесной часовенке над входом Илимского острога (Иркутская обл.). 1667 г.

Казанская церковь с бочечной кровлей. Тальцы (Иркутская область)

Церковь Николая Чудотворца из Тухоли (Новгородская обл.). 1680-е гг. Пример древненовгородских традиций (ступенчатая крыша, высокий сруб)

Ярусная церковь Николая Чудотворца из с. Высокий Остров, восьмерики на четверике. Витославлицы (Новгородская область)

Ильинский Водлозерский погост (Карелия). 1798 г. Сочетание поонежских (кубоватое завершение) и прионежских (бочка над алтарем, соединение храма и колокольни переходом в сочетании с крыльцами) традиций

Не придерживаясь строго симметрии, почти повсеместно царившей в западном строительстве, русские зодчие умели, тем не менее, придавать большую целостность и стройность той группе разновременных и разнообразных клетей, которая составляла древнерусский дом. Строитель, не имея возможности составить общий план здания и вынужденный строить по капризу хозяина, обладал, однако, каким-то особым секретом, при помощи которого создаваемое им по частям, в разное время и в различном характере, здание всегда имело такую стройность и законченность общего вида, что казалось созданным по заранее обдуманному и строго логическому плану.

Трудно определенно сказать, в чем именно заключался этот «секрет», который один из исследователей русского стиля пытался свести к чувству «баланса частей». Не может быть, конечно, и сомнений, что древнерусский зодчий обладал высоко развитым чувством этого «баланса», но не им одним все объясняется в стиле русского зодчества.

Древнерусский зодчий был поэтом по преимуществу. Он овладел тайною той великой гармонии, какой запечатлены творения самой природы, какая разлита в нашем русском пейзаже и нашел способы перенести эту гармонию в архитектурные формы. Он умел искупить все технические недостатки своего искусства проникновенною красотою общих очертаний постройки, тонкостью и художественностью своего рисунка. Он умел опоэтизировать, найти красивые и в то же время простые формы для зданий, предназначенных служить самым прозаическим потребностям.

Вырубая леса на постройки, он как будто хотел воссоздать из мертвых бревен стен и стропил ту своеобразную, созданную самою природою красоту очертаний живой трепетно-листной рощи, которую он же сводил на бревна…

Не имея возможности ввести логику в план, зодчий вносил ее в фасад, в самые очертания здания. Из терема, или повалуши, он создавал центр здания – наиболее высокую его часть, вокруг которой группировались другия части: главные – выше и крупнее, служебные – ниже и меньше. Русский зодчий стремился расчленить и разделить здание и по вертикальным линиям, соответственно внутреннему его размещению, и по горизонтальным, обозначая этажи полицами. Нижние подклетные этажи обделывались солиднее и тяжеловеснее, как и подобает фундаментальным частям. Вторые жилые этажи обделывались более игриво, а третьи – теремные имели совершенно легкий воздушный вид.

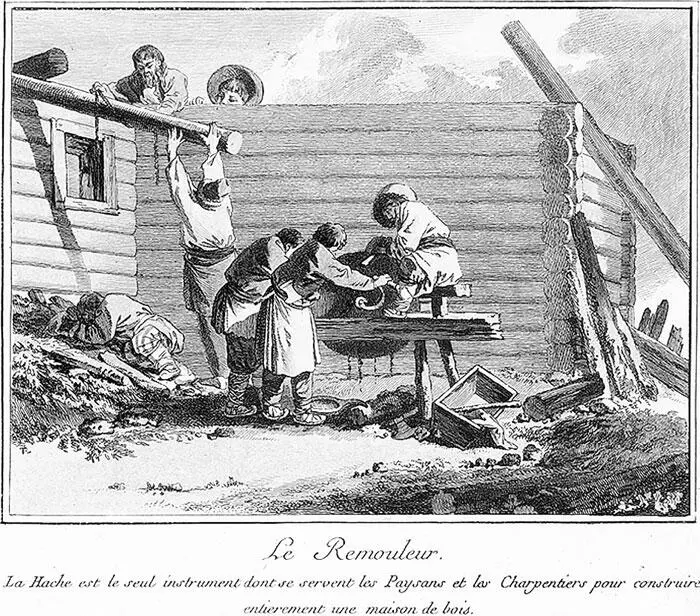

Ж.-Б. Лепренс. Точильщик. Вторая пол. XVIII в.

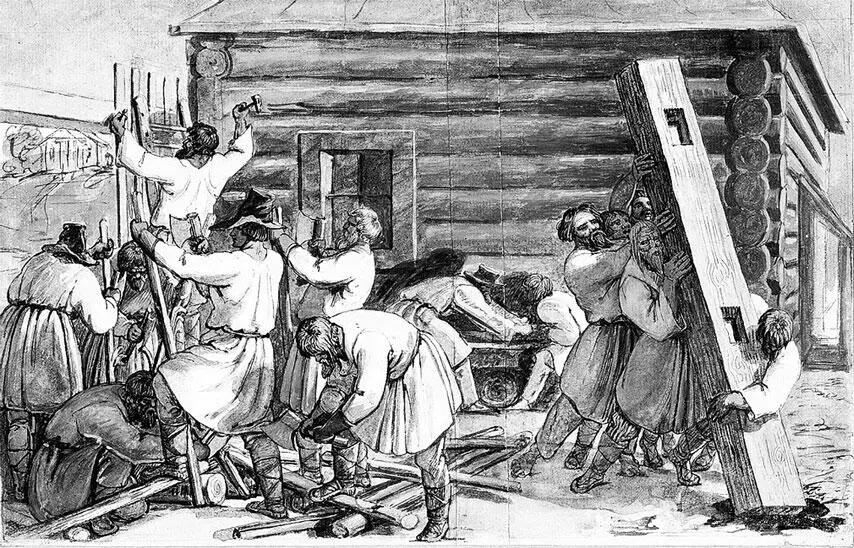

Г. Оэри. Русские крестьяне строят избу. 1810-е гг.

Русское зодчество любило пирамидальные построения, постепенное уменьшение объемов здания от земли к небу, вплоть до сведения его в острую кровлю колпаком или кубом.

Высота здания, по тогдашним понятиям, неизбежно была связана и с его красотою. Иноземец Петр Петрей, посетивший Москву в 1608 г., верно угадал причину высоты русских деревянных зданий. «Кто выстроить себе самые высокие хоромы, с крышею над лестницей крыльца, – говорить он, – тот и считается в городе самым пышным и богатым тузом».

Церковное зодчество

Особенно ярко проявлялось стремление русского зодчего к созиданию высоких построек в деревянных храмах.

Наши историки и археологи еще спорят о том, были ли храмы на языческой Руси. Летописи о них не говорят. Только два церковных писателя первых времен христианства в России глухо упоминают о «капищах» и «храмах идольскых», ничего не говоря об их наружном виде и внутреннем устройстве.

Первые христианские храмы на Руси хотя и были построены из камня византийскими мастерами, но едва ли есть основания сомневаться в существовании значительного числа деревянных церквей даже в Киевский период нашей истории. Летописи упоминают о деревянных церквах уже в 882 и 945 годах. Каменные постройки являлись своего рода новинкой и обходились не дешево, особенно в первое время, пока сами русские не обучились каменному строительству. Каменные храмы, как говорить И. Е. Забелин, «при общей бедности, воздвигались только в богатых и знатных городах, где имели пребывание князья, епископы и вообще светская или духовная власть. Мелкие города, села, деревни, все небогатое земство по необходимости довольствовались для постройки Божьего храма своим родным материалом – деревом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: