Елена Осокина - Небесная голубизна ангельских одежд

- Название:Небесная голубизна ангельских одежд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1085-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Осокина - Небесная голубизна ангельских одежд краткое содержание

Небесная голубизна ангельских одежд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Историческом музее никто открыто не встал на защиту Анисимова и его отдела, однако у икон защитники все-таки нашлись. Завотделом нумизматики ГИМ Алексей Васильевич Орешников и замдиректора по просветительской работе Анна Мартыновна Бирзе [200], как и другие, промолчали на позорном судилище 29 января, но весной и летом 1930 года, участвуя в отборе икон для ГТГ, пытались сохранить лучшие иконы для своего музея. Свидетельством этого служат записи в дневнике Орешникова (выделено мной. – Е. О. ):

30 (17) мая. +12°. Сегодня с утра «Третьяковка» должна была брать из Музея отобранные иконы; третьего дня я говорил Милонову [201], что невозможно многих икон отдавать , в ответ он назначил комиссию из меня и Бирзе, которая должна была решить, что не отдавать. Сегодня, когда я пришел, Бирзе сказала, что она не пойдет, просила быть мне одному. От Третьяковки главным был Гамза [202], очень возмутившийся мной, который не отдал многих вещей, пригрозил, что будет жаловаться Главнауке на меня, не исполняющего предписания правительства, я ему ответил, что доносить он может, но я интересы Музея должен соблюдать и против насилия не пойду, т. к. это бесполезно; 4 июня (22 мая). +5°. С утра я разбирал с Милоновым и Бирзе те иконы, которые я не отдал Третьяковской галерее; Милонов настаивал отдать все, что требовала Третьяковка, я защищал, Бирзе меня поддерживала ; просмотрев 42 иконы, я ушел, явился Гамза, с которым без меня Милонов говорил, чем кончились их разговоры – не знаю; 14 (1) июня. +16°. Явился Милонов, попросил отпустить в Третьяковскую галерею иконы, я было отказывался, но он сказал, что других специалистов нет; я согласился отпустить 100 икон, а более я устаю, так как приходится каждую икону брать в руки, осматривать, диктовать причину, почему я оставляю икону и т. д.; однако отпустил до 150 икон, из них 40 с чем-то оставил в Музее , остальные в Третьяковскую галерею; 21 (8) июня. +10°. С 11 ½ до 2-х шло собрание с Милоновым и Бирзе; главный вопрос был: требование Третьяковской галереи отдать ей иконы Владимирской Божией Матери, Донской, «Спас златые власы» и Архангела Гавриила; требования предъявил Гамза, ему энергично возразила Бирзе, отстаивая все 4 иконы ; на вопрос Милонова – почему иконы нужны Музею – кто-то, кажется, Протасов, сказал, что они важны в антирелигиозном отношении, что очень понравилось Милонову, и он решил их оставить. Гамза был обижен резкими замечаниями против Третьяковки и, рассерженный, ушел, сказав, что сообщит все Сектору науки (бывшая Главнаука) [203].

О саботаже сотрудников Исторического музея свидетельствуют и документы архива Третьяковской галереи. Мотивы отказа выдать иконы в ГТГ кажутся неуклюжими и надуманными. Так, сохранить знаменитую икону Богоматери Владимирской сотрудники ГИМ пытались, утверждая, что поскольку она была привезена на Русь из Византии, то представляет образец товара и характеризует формы экономических и политических отношений двух стран. Отказ выдать иконы «Ангел Златые власы» и «Спас Златые власы» мотивировался тем, что золотые линии прядей являются отражением бытового приема украшения прически вплетенными в нее нитями золота. Необходимость оставить в ГИМ икону «Страшный суд» из собрания Морозова сотрудники музея объясняли тем, что на этой иконе престол Господа стоит на колесах, что свидетельствует об использовании на Руси колесниц [204]. Кто-то посмеется над этими бесполезными и притянутыми за уши аргументами, но дело в том, что Наркомпрос разрешил Историческому музею оставить только памятники религиозно- бытового характера, а высокохудожественные произведения отдать в Третьяковскую галерею, поэтому сотрудникам ГИМ приходилось искать аргументы в области древнего быта. Это были отчаянные попытки. Сотрудники ГИМ не отдали иконы без борьбы. Накал споров был таков, что пришлось в качестве арбитра создать межмузейную комиссию, однако ее состав показывает, что участь иконного собрания ГИМ была предрешена. Исторический музей в этой комиссии представлял только один человек – Н. Д. Протасов, в то время как от Третьяковской галереи формально было четыре человека (А. М. Скворцов, Я. П. Гамза, М. В. Алпатов, Лисенко), но фактически больше, так как представитель Главнауки А. А. Вольтер, скорее всего, защищал интересы Третьяковской галереи. 3 августа 1930 года сокровища древнерусского искусства, о которых спорили Орешников и Гамза, были отданы в Третьяковскую галерею.

Глава 4. Спас на Крови

Вклад, который государственные репрессии и насилие внесли в пополнение собрания Третьяковской галереи, не ограничивается передачей икон из Исторического музея в 1930 году. В галерее оказалась часть замечательной коллекции икон арестованного Анисимова, которую туда в 1931 году передало ОГПУ по секретной просьбе Наркомпроса [205]. В коллекции Анисимова преобладали работы новгородских мастеров, но были и московские иконы, а также иконы из Твери, Вологды, Ростова, Кириллова и поствизантийские работы [206]. Из квартиры Анисимова коллекцию вывозили его бывшие коллеги по Историческому музею. Находясь в разоренном доме, что испытывали они, «любезно молчавшие» на недавнем позорном судилище? [207]В галерее оказалась и часть собрания известного реставратора Г. О. Чирикова [208], репрессированного вслед за Анисимовым. После ареста его собрание, славившееся иконами XVII века миниатюрного письма, попало в Исторический музей и «Антиквариат», откуда в 1935 году некоторые из икон поступили в Третьяковскую галерею [209].

Пополнение иконного собрания Третьяковской галереи, как и других центральных музеев, также шло за счет директивного изъятия шедевров из провинциальных музеев, которые, в свою очередь, тоже пополнялись в результате насилия – государственной политики разрушения и закрытия местных церквей и монастырей. Следует сказать, что во многих случаях работники местных и центральных музеев спасали оставшиеся без присмотра и погибающие произведения искусства, но хватало и директивных изъятий из действующих церковных учреждений и религиозных общин. Сильный забирал у слабого. В 1929 и 1930 годах ценнейшие иконы поступили в галерею из Загорского музея, который в свою очередь формировался в ходе разорения Троице-Сергиевой лавры [210]. В их числе знаменитая «Св. Троица» – бесспорное произведение Андрея Рублева [211], «Богоматерь Одигитрия» и еще около десятка шедевров древнерусской живописи [212]. Тогда же в Третьяковской галерее оказалась и киевская икона второй половины XII века «Св. Дмитрий Солунский» из Успенского собора в Дмитрове [213]. В числе изъятых из Вологодского музея была одна из древнейших икон вологодской школы «Св. Николай Чудотворец, с житием» второй половины XIV века [214]. В результате изъятий собрание Третьяковской галереи пополнилось лучшими иконами из музеев Пскова, Ростова, Ярославля, Костромы, Саратова, Нового Торжка, Северодвинска, Владимира, Смоленска, Коломны, Мурома, Углича, Вологды, Дмитрова, Новгорода, музея Кирилло-Белозерского монастыря и др. [215]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

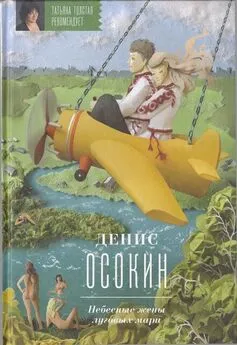

![Елена Осокина - Небесная голубизна ангельских одежд [litres]](/books/1143543/elena-osokina-nebesnaya-golubizna-angelskih-odezhd.webp)