Борис Вараксин - Смыслы и образы. Часть 2

- Название:Смыслы и образы. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449389701

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Вараксин - Смыслы и образы. Часть 2 краткое содержание

Смыслы и образы. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

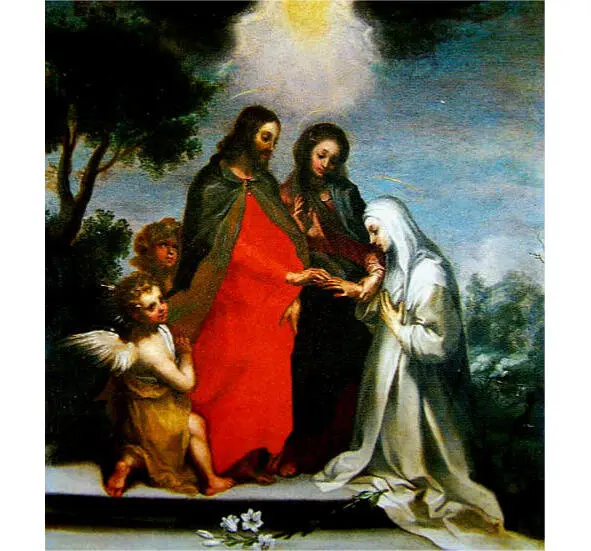

Но все-таки, почему именно с ребёнком совершается мистическое обручение? Ведь все испытания для него ещё впереди: смерть на кресте, вознесение на небеса… Возможно, этим вопросом задавались и другие художники, например, Франческо Ванни (начало XVII века).

Франческо Ванни

Франческо Ванни. «Мистическое обручение Святой Екатерины Сиенской». Ок. 1602 г. Питти, галерея Палатина

Здесь все иначе, чем у Пармиджанино. Действие происходит на фоне прекрасного пейзажа. Иисус Христос – мужчина в расцвете лет: доброжелательный, величественный и божественно снисходительный. Екатерина (уточним: речь идёт уже о Екатерине Сиенской) – смиренная, благообразная монахиня, вполне сознающая своё ничтожество. Ощущение чего-то мистического создается чисто внешними факторами: расступающимися черными тучами, золотым сиянием, исходящим от самого Бога, благословляющего совершающееся на наших глазах чудо. Всё очень спокойно, умиротворенно и возвышенно.

Композиция гармонична и, несомненно, намекает на высокую духовность собравшихся. Но этой своей правильностью неординарное, прямо скажем, событие превращено в унылую банальность. Может, картина и была бы вершиной живописного творчества в веке XV, но в начале XVII выглядит уже неким анахронизмом.

Дева Мария не воспринимается нами как богоматерь. С младенцем на руках – ещё куда ни шло. А тут сценка (при дородном Иисусе и вполне себе девичьем виде его матери) выглядит прямо-таки забавной. Что ж, микеланджеловский взгляд на Мадонну как на вечно юное создание нашел в лице Ванни горячего приверженца. Главное, чтобы и зритель воспринимал обитателей божественного олимпа без лишних вопросов.

Для Ванни на первом месте – назидательность, морализаторство и показная набожность. Кстати, так и должно быть на картине, предназначенной для храма. Художник в точности исполняет установку Тридентского Собора, призвавшего искусство к выполнению некоей воспитательной миссии. Её здесь – с избытком.

Маньеризм ко временам Франческо Ванни уже сходил на нет. Позиции завоевывал академизм, правильный и скучный. Церковь же в своих взглядах на искусство нацелилась на возвращение во времена Рафаэля и Перуджино, времена церковного единства и праведного благочестия. Очень уж ей этого хотелось.

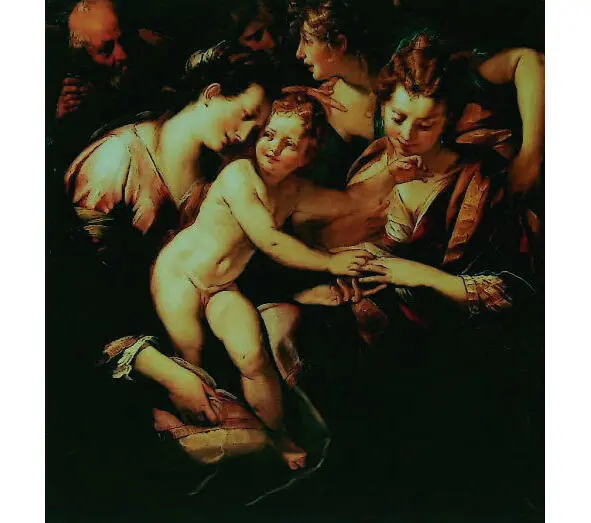

Джулио Чезаре Прокаччини

Джулио Чезаре Прокаччини. «Обручение святой Екатерины». Каунас, Государственный художественный музей им. М. К. Чюрлёниса.

Джулио Чезаре Прокаччини. «Обручение святой Екатерины». 1610. Санкт-Петербург, Эрмитаж

Считается, что автор у этих двух картин один – Джулио Чезаре Прокаччини. Написаны они на дереве и имеют примерно одинаковый размер. Но давайте немного порассуждаем.

Схожего в них – разве что количество персонажей да общая композиция. Но если каунасская картина – барочная, то есть очень эмоциональная, напряженная, наполненная религиозным чувством, то эрмитажная – вполне себе академичная, без надрыва и набожности.

Об эрмитажной картине… Милая, почти семейная сценка. Абсолютно счастливая Екатерина, которой Иисус только что надел колечко на палец. Особое внимание художник уделил рукам женщин. Они красивы, изящны и очень выразительны в мягких сплетениях и поддержках.

Но почему так напряжённо всматривается в Екатерину Мария? Похоже, она ревнует своего сына к молодой женщине. И это что-то новенькое. Между женщинами наметилось соперничество? То есть вполне себе символический жест обручения сына с истово верующей египтянкой воспринимается его матерью, как если бы она отдавала своё чадо в руки некоей сомнительной авантюристки. Разве такое возможно?

Иисус выглядит милым, наивным ребёнком. Трудно представить его в роли некоего яблока раздора (см. на его правую руку). Тем не менее…

О каунасской картине… Здесь Мария – тоже любящая мать, но держит она свое дитя несколько по-другому: с пониманием того, кто в её руках и какая ему уготована судьба. И она не отвлекается на посторонних лиц, до которых ей нет дела. Её волнует только её ребёнок. В движениях нет суеты, глаза полны печали. Очень глубокий, проникновенный образ.

То же и Екатерина. На эрмитажной картине она – молодая красивая женщина, неизвестно зачем решившая стать мученицей за веру. Да и на мученицу она не слишком похожа. На каунасской же картине образ Екатерины гораздо глубже, пронзительней. Неисповедимы пути, приведшие ее к богу, но такой – искренней и самоотверженной – Иисус ее обязательно примет.

В картине из Санкт-Петербурга не чувствуется душевной теплоты. Зато есть другое: тонкий юмор и нестандартный подход к освещению известного сюжета. Отличаются картины и рисунком. В каунасской он вполне традиционный, идеальный, с красивыми позами и безупречными движениями. На эрмитажной же художник не побоялся втиснуть Иисуса меж двух дам таким образом, что ему и вздохнуть-то трудно.

Может статься, обе работы и впрямь написаны одним человеком. Но тогда хотелось бы понять, почему они столь разные? Ведь такое впечатление, что в одной упор сделан на чувства, набожность (что полностью соответствует религиозности сюжета), в другой – на иронию. Все-таки, один ли автор? Ведь тот, кто написал картину из Эрмитажа, мыслит совсем другими категориями, нежели тот, кто написал картину из Каунасского музея.

P.S. В галерее Брера, в Милане, есть ещё одна картина Джулио Чезаре Прокаччини «Мистическое обручение Святой Екатерины». И если сравнивать с ней, то именно эрмитажная картина схожа с миланской по стилю и манере исполнения.

Джулио Чезаре Прокаччини «Мистическое обручение Святой Екатерины». 1616—1620 гг. Галерея Брера, Милан

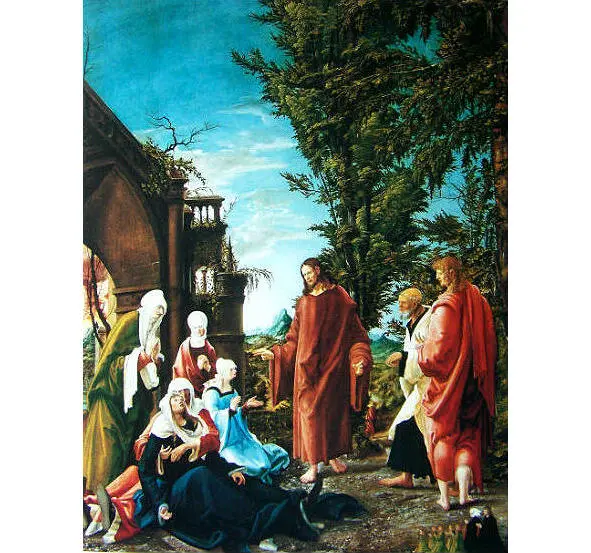

Альбрехт Альтдорфер и Лоренцо Лотто

Альбрехт Альтдорфер. «Прощание Христа с Богоматерью». 1520 г. Лондонская национальная галерея.

Лоренцо Лотто. «Прощание Христа с Марией». 1521г. Национальный музей, Берлин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: