Нина Саймон - Партиципаторный музей

- Название:Партиципаторный музей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-368-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Саймон - Партиципаторный музей краткое содержание

participation) определяет своеобразие концепции партиципаторного музея. Широкий спектр примеров привлечения публики к активному сотрудничеству и их обстоятельный анализ делает книгу ценным подспорьем для практиков музейной работы.

Партиципаторный музей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Плодотворные проекты, предполагающие соучастие, должны обладать отчетливой ценностью как для самого учреждения культуры, так и для их участников и сторонних наблюдателей. Если поставить эту ценность во главу угла, то результатом станет улучшение работы музея, а не ее нарушение. Давайте рассмотрим пример Библиотеки Восточного Харлема в Нидерландах. Там было решено предложить читателям ставить на прочитанные книги теги [5] Имеется в виду система сбора информации, в рамках которой участники присваивают ключевые слова (теги) различным предметам.

. Давая книгам краткие определения («отлично подходит для детей», «скучно», «смешно»), читатели способствовали обогащению библиотечного каталога, а также делились мнениями и рекомендациями с будущими читателями. Соответственно, итог соучастия должен был пойти на пользу и самой библиотеке, и ее аудитории.

Вопрос заключался в том, как организовать этот процесс. Простейший способ – предложить читателям вписывать теги в библиотечный онлайн-каталог – из дома или прямо из библиотеки. Однако ответственный за эту программу Ян Давид Ханрат понимал, что многих в такой процесс не вовлечешь. Тогда было найдено изобретательное решение – умножение числа точек возврата книг.

Теперь, возвращая книги, читатели опускали их в ящики, на каждом из которых уже стоял соответствующий тег. Кроме того, в библиотеке появились полки, обозначенные теми же тегами: на них тоже можно было ставить прочитанные книги. Теги переносились в электронный каталог, и новые мнения мгновенно становились доступны как реальным посетителям, так и посетителям сайта.

Читателям, что особенно важно, не нужно было тратить на теггинг дополнительных усилий. В Библиотеке Восточного Харлема добились простоты соучастия, притом что результат этой работы для будущих посетителей был мгновенным. Это не потребовало изменения системы, новой инфраструктуры и дополнительных затрат. А сработало все потому, что был найден простой и толковый способ. Именно это я и понимаю под хорошей организацией процесса.

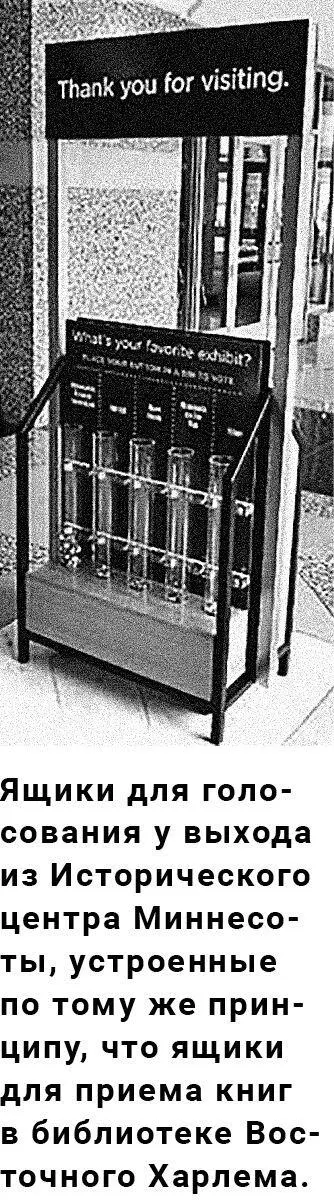

Сортировка как способ соучастия имеет свои ограничения, но это не мешает ей быть полезной. Когда я рассказала о харлемских книжных ящиках Дэниэлу Споку, директору Исторического центра Исторического общества Миннесоты, он решил применить у себя тот же метод. Посетители Центра носят во время визита специальные значки, показывающие, что они заплатили за билет. На выходе значки часто выбрасывают, иногда прямо на асфальт. Сотрудники Спока придумали очень простой механизм голосования: теперь посетители бросали значки не куда попало, а в специальные приемники, тем самым голосуя за ту выставку, которая им понравилась больше. Этот простой способ соучастия дал зрителям возможность высказать свое мнение, а сотрудникам – его узнать, да и мусора стало меньше. Вот это я и называю ценностью.

ФОРМЫ СОУЧАСТИЯНа первый взгляд, бросить значок в ящик – это еще не соучастие. Многие сотрудники учреждений культуры считают, что соучастие обязательно должно подразумевать самостоятельное создание пользователями какого-либо контента. Однако люди, создающие контент, составляют лишь малую часть потенциальных соучастников, в числе которых много и таких, кто готов лишь потреблять, комментировать, структурировать и реорганизовывать контент, созданный другими, и передавать его дальше. В 2008 году компания Forrester Resaerch выпустила книгу «Поддержка масс: Как побеждать в мире, который изменили социальные сети», а одновременно с ней «социально-технографический» инструмент, позволяющий анализировать то, как разные аудитории пользуются социальными сетями. Исследователи разделили вовлеченные в соучастие онлайн-аудитории на шесть категорий:

1. Создатели (24 %), которые создают контент, загружают видео, пишут блоги;

2. Критики (37 %), которые пишут рецензии, оценивают контент, добавляют комментарии в соцсетях;

3. Собиратели (21 %), которые накапливают ссылки и собственно контент для личного или общего потребления;

4. Участники (51 %), которые имеют аккаунты в социальных сетях (Facebook, LinkedIn);

5. Зрители (73 %), которые читают блоги, смотрят видео на YouTube, посещают социальные сети;

6. Не участвующие (18 %), которые не посещают социальные сети [6] Статистика учитывает жителей США старше 18 лет на август 2009 года. Текущие сведения по разным странам, возрастным и половым группам см. на: http://www.participatorymuseum.org/ref1–5/.

.

В результате сложения получается больше ста процентов, в силу гибкости выделенных категорий (многие люди попадают сразу в несколько из них). Я, например, отношусь ко всем пяти первым категориям. Когда я пишу блог, я – создатель, когда комментирую чужие записи – комментатор, когда сохраняю у себя то, что мне нравится, – собиратель; я участник многих групп в соцсетях, и я зритель, когда просто их просматриваю. Процентное отношение постоянно меняется (и зависит от страны, пола, возрастной группы), однако одно остается неизменным: создатели составляют лишь небольшую часть целого. Мы гораздо охотнее присоединяемся к соцсетям, смотрим видео на YouTube, собираем в корзину то, что нам понравилось в Интернет-магазине, или пишем рецензии на книги, чем снимаем собственные фильмы, пишем блоги или выкладываем фотографии.

Кроме того, хотя 24 % пользователей соцсетей являются создателями в той или иной форме, на любом отдельно взятом сайте, предполагающем соучастие, процент их гораздо ниже. Всего 0,16 % посетителей YouTube выкладывают туда видео. Только 0,2 % посетителей Flickr поместили туда хотя бы одно фото [7] Статистика взята со страницы «Принцип в действии» на сайте 90–9–1: http://www.participatorymuseum.org/ref1–6/.

. В 2006 году исследователь Якоб Нильсен написал программную статью о диспропорции соучастия, в которой ввел принцип «90–9–1». Принцип гласит: «Почти во всех онлайн-сообществах 90 % пользователей никогда не добавляют туда свой контент, 9 % добавляют очень редко, а почти всю активность обеспечивает 1 % пользователей» [8] См. Nielsen J. Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute: http://www.participatorymuseum.org/ref1–7/.

.

Диспропорция соучастия наблюдается не только в сети. Даже самые популярные партиципаторные программы в учреждениях культуры привлекают к себе лишь незначительный процент посетителей – тех, кто хочет нарисовать картинку, оставить комментарий, поучаствовать в выставке. Но удивительно в этой диспропорции именно то, что и в сети она сохраняется. Когда-то считалось, что доступность сетевых издательских инструментов превратит всех людей в журналистов, музыкантов, соавторов Википедии. Этого не произошло. Некоторые люди обладают творческой жилкой, другие же предпочитают соучастие в форме критики, организации или потребления контента. И дело тут не в том, чтобы сделать инструменты для творчества доступными. Есть те, кто никогда не будет выкладывать свой контент в сеть, как бы это ни было просто. Благо, для них существуют другие формы соучастия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: