Екатерина Останина - Мастера авангарда

- Название:Мастера авангарда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0035-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Останина - Мастера авангарда краткое содержание

Это издание рассказывает о наиболее ярких представителях художественного авангарда XX столетия и его основных направлениях — фовизме, кубизме, футуризме, экспрессионизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме. Читатель сможет узнать о выдающихся мастерах, совершивших революционный переворот в искусстве с целью занять активную позицию по отношению к внешнему миру и раскрепостить человеческое сознание. Книга содержит богатый иллюстративный материал.

Мастера авангарда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лучшие работы художница создала в 1910-е годы. Это примитивистская композиция «Мытье холста», полиптихи, каждый из которых составляет девять картин — «Сбор винограда» (1911) и «Жатва» (1911). На создание некоторых картин Гончарову вдохновили сюжеты Апокалипсиса. Обращаясь к мотивам христианской иконографии, художница пользовалась традиционными приемами и схемами, характерными для этого вида искусства («Богоматерь с младенцем»). В то же время какие бы то ни было рамки всегда сковывали Гончарову, и она в этом случае допускала свободную пластическую трансформацию фигур. Она намеренно усиливала звучность красок, и в результате композиция обретала свежесть и оригинальность, становилась похожей на лубочные народные картинки.

С 1912 по 1914 год Гончарова создала серию графических работ. Она занималась иллюстрированием поэмы футуристов А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в аду». Эти работы намеренно грубоваты; черное и белое вступают здесь в непримиримое противоречие, они символизируют два противоположных начала в мире, между которыми идет непрекращающаяся борьба.

В оформлении книг Гончарова проявила новаторство: одной из первых в Европе она стала использовать технику коллажа. Особенно интересен в этом отношении коллективный сборник «Мирсконца» (1912), оформленный Гончаровой. Художница украсила каждый экземпляр книги цветком из тисненого золота, причем ни одно из растений не было похоже на другое.

Кроме того, Гончарова сделала иллюстрации для повести Крученых «Путешествие по всему свету» и отрывка из поэмы Хлебникова «Вила и леший», где образ Вилы, произрастающий как бы из самой природы, обладает почти монументальным характером. Один из современных критиков так отозвался о последней работе художницы: «Примененный Гончаровой масштабный сдвиг объясняется не своеволием иллюстратора, а тонким пониманием текста… Вила — персонифицированный образ природы, это подтверждается и первоначальным названием поэмы «Природа и леший».

Иногда художница становилась соавтором поэта, поскольку не могла совладать с собственным видением материала. Так произошло с книгой Крученых «Две поэмы. Пустынники. Пустынница» (1913). Здесь на семь страниц стихотворного текста приходилось четырнадцать иллюстраций. Особенно интересна иллюстрация, рассказывающая об искушении отшельника. Святого старца крепко схватил за руку бес-искуситель, а вдалеке видны только отблески крыльев отлетающего ангела-хранителя.

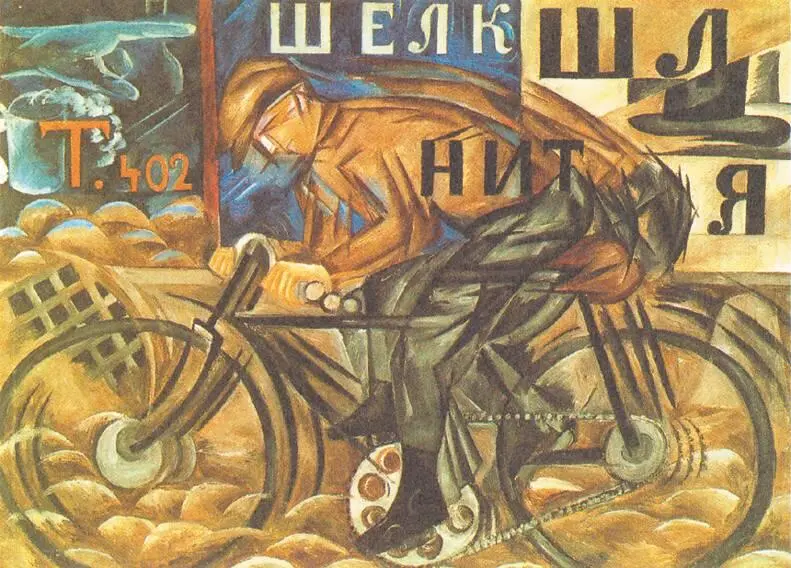

Н. Гончарова. «Велосипедист», 1913 год, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В том же году Гончарова написала свое знаменитое полотно «Велосипедист» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), где художнице удалось поразительно точно передать скорость движения. Сливаются мелькающие мимо велосипедиста лавочные вывески, расслаиваются от быстрого движения колеса и сам человек, пригнувшийся к рулю.

В 1914 году увидел свет альбом литографий Гончаровой «Мистические образы войны». Эти работы прославляют подвиг русских солдат. Здесь почти нет трагизма и ощущения апокалипсиса. Основным настроением является патриотический подъем, а герои напоминают лубочные образы. Гончарова всегда глубоко ценила искусство, созданное народом; она была лидером примитивного направления в русском авангарде.

Чуть позже Гончарова и Ларионов стали идейными вдохновителями нового течения, которое они назвали лучизмом. Работы, созданные в подобном духе, отмечены необычным сочетанием острого реализма и экспрессивности. Типичным образцом лучистской картины считается «Московская улица». Изображение на полотне плоскостное; предметы также составлены из простейших форм — квадратов и прямоугольников. Улицы и здания заставляют вспомнить детские рисунки; шляпка женщины рифмуется с округлым контуром кузова повозки извозчика.

Вообще творчество художницы развивалось попеременно в двух направлениях: часть композиций имеет футуристическую, часть — лучистскую направленность. Так, в стиле лучизма исполнены картины 1913 года «Лес» и «Кошки». Однако в том же году Гончарова пишет картину, типичную для представителей футуризма, — «Аэроплан над поездом» (Музей изобразительных искусств Татарстана, Казань). А вскоре художница самостоятельно освоила концепцию беспредметного искусства и выразила ее в полотне «Пустое пространство» (1913–1914).

В 1915 году Гончарова вместе с Ларионовым переселилась в Париж. Там они вместе прожили пятьдесят лет. Главным занятием художницы в это время стала сценография. Она оформляла костюмы и делала эскизы декораций к постановкам «Русских балетов» С. Дягилева. Особенно запомнилась зрителям антреприза «Золотой петушок» на музыку Н. Римского-Корсакова и балет «Жар-птица» И. Стравинского. Гончаровой удалось искусно объединить изысканную красочность и наивные образы, свойственные русскому лубку.

Театр захватил воображение Гончаровой. Вместе с Ларионовым и самостоятельно в 1915–1917 годах она оформляла по просьбе Дягилева балеты «Литургия» и «Садко» (И. Стравинский), «Испанскую рапсодию» (М. Равель), в 1921–1923 годах — «Лисицу» (И. Стравинский), «На Борисфене» (С. Прокофьев), «Игрушки» (Н. Римский-Корсаков), с 1930 по 1940 год — «Богатырей» (А. Бородин), «Кащея Бессмертного» (Н. Римский-Корсаков).

Н. Гончарова. «Испанка», 1916 год, собрание В. С. Семенова

За время проживания в Париже Гончарова написала множество натюрмортов, пейзажей, портретов, настойчиво пытаясь найти новые средства выразительности своих образов. Она иллюстрировала немецкое издание «Слова о полку Игореве». Из живописных полотен очень интересен «Завтрак», который так нравился в свое время знаменитой поэтессе М. Цветаевой. Ее очень увлек извечный сюжет, где мужчина изображен вместе с обманутой женой и разлучницей «не-женой». Поздние работы художницы вызывали у критиков восторг. Их называли песнопениями. Небывалый успех имели «Испанки». Эта тема нравилась Гончаровой, и она много раз запечатлевала любимые образы на отдельных полотнах и в виде полиптихов. В газете писали об «Испанках»: «Да это же не женщины, это — соборы».

Умерла Наталия Гончарова в 1962 году в Париже. Ее последней работой стало оформление фестиваля в Монте-Карло, устроенного по случаю 15-летия со дня смерти М. Фокина, знаменитого постановщика балетов, для которого когда-то художница работала и который помог полному раскрытию ее творческого потенциала.

Грис Хуан (1887–1927)

Интервал:

Закладка: