Елена Евстратова - 500 сокровищ русской живописи

- Название:500 сокровищ русской живописи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-04169-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Евстратова - 500 сокровищ русской живописи краткое содержание

В альбоме представлены выдающиеся произведения русского изобразительного искусства XII – начала XX века, от драгоценных образцов древнерусской иконописи до новаторских работ мастеров модерна и авангарда. Обзорные статьи и краткие содержательные пояснения к картинам помогут читателю составить представление о разных этапах развития русской живописи, о всем многообразии ее жанров, а также творчестве художников, чьи произведения составляют гордость и славу не только отечественной, но и мировой культуры. Для широкого круга читателей.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

500 сокровищ русской живописи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

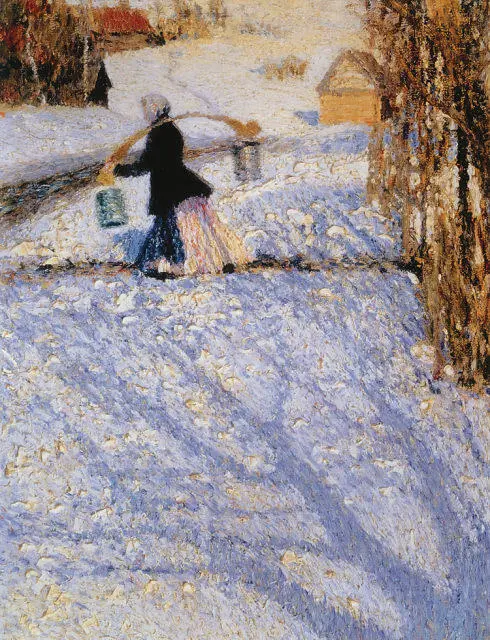

ИЛЬЯ ГРАБАРЬ. Мартовский снег. 1904. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Пейзаж завораживает динамикой выхваченного из жизни фрагмента. Синие тени на снегу от невидимого дерева создают ощущение раздвинутого пространства. При помощи коротких рельефных мазков передана фактура рыхлого, блестящего на солнце снега. По узкой тропке, перерезающей пространство картины, торопливо идет женщина с ведрами на коромысле. Темным силуэтом выделяется ее полушубок, отмечающий композиционный центр картины. На заднем плане среди ярко освещенных снежных полей золотятся от солнца избы. Эта картина наполнена исключительным по силе и ясности чувством любви к жизни, восхищением перед ликующей красотой природы.

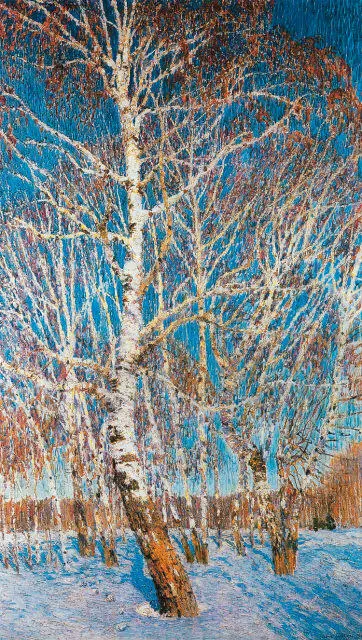

ИЛЬЯ ГРАБАРЬ. Февральская лазурь. 1904. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Пейзаж писался в окрестностях подмосковного села Дугино, где Грабарь гостил в имении своего друга художника Н. Мещерина. Он вспоминал, как однажды мартовским утром увидел, что «в природе творилось нечто необычное, казалось, что она праздновала какой-то небывалый праздник, – праздник лазоревого неба, жемчужных берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу». Художник выкопал траншею, чтобы написать с нижней точки «необыкновенный экземпляр березы». Картина стала апофеозом импрессионистической манеры Грабаря. Каждое цветовое пятно в ней слагается из множества мелких, подвижных, разноцветных мазков. Отдельные мазки чистого цвета «стелются» по снежному покрову, создавая ощущение вибрации воздуха и света, обрисовывают неровности ствола березы, длинными полосами ложатся, обозначая деревья вдалеке.

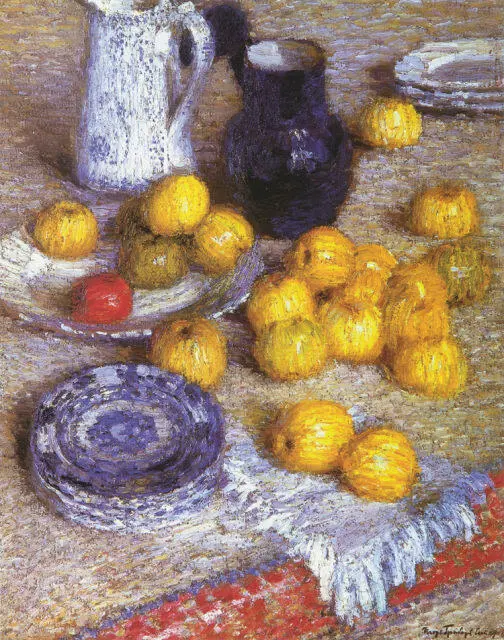

ИЛЬЯ ГРАБАРЬ. Яблоки. 1905. Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов

В Дугине Грабарь написал целую серию натюрмортов, среди которых были и «Яблоки». На формирование манеры Грабаря несомненное влияние оказала выставка импрессиониста К. Моне, которую он посетил в мае 1904 года. Художник был потрясен «тысячью причудливых цветных сочетаний», из которых возникает пейзаж на картинах Моне. В натюрморте «Яблоки» французская изысканность цветовых оттенков соединяется с русской жизнерадостной «сочностью» и в выборе мотива, и в ярких, мажорных красках.

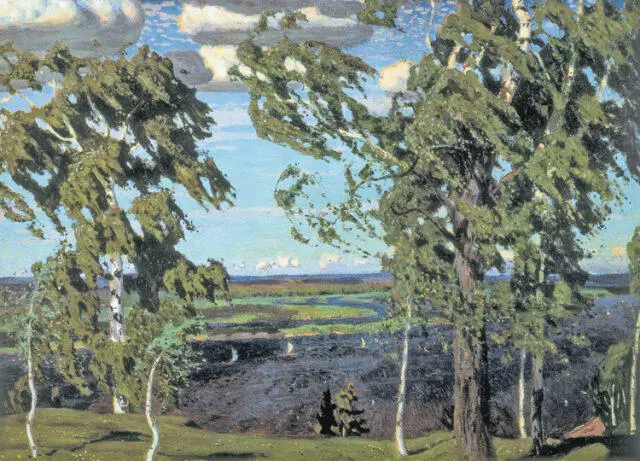

АРКАДИЙ РЫЛОВ. Зеленый шум. 1904. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Жил я летом на крутом, высоком берегу Вятки, под окнами шумели березы целыми днями, затихая только к вечеру; протекала широкая река; виднелись дали с озерами и лесами. Оттуда поехал в имение к ученице. Там аллея старых берез, идущая от дома в поле, тоже всегда шумела. Я любил ходить по ней и писать и рисовать эти березы. <���…> Богаевский, увидев мою картину, стал декламировать некрасовское стихотворение „Идет, гудет зеленый шум…“ Так и дано было название картине „Зеленый шум“».

В восприятии природы Рылов близок своему учителю А. Куинджи. В его картинах природа предстает в эффектнодекоративном, часто драматизированном виде; отделенная от человека, она живет своей жизнью.

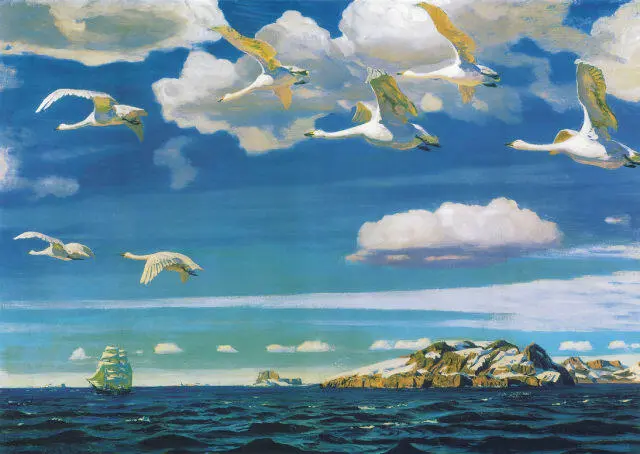

АРКАДИЙ РЫЛОВ. В голубом просторе. 1918. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Эта картина – повторение полотна «Полет лебедей над Камой» 1914 года, но в более в мажорном ключе. «В голубом просторе» – пейзаж ярко-романтический. Полет белых лебедей с огромными распростертыми крыльями среди простора голубого неба вызывает ощущение свободы и возвышенной радости. Белеющий на горизонте парусник напоминает о романтике дальних странствий. Эту работу, где так ярко отразилось ощущение радости свободы и обновления, долгое время использовали в идеологических целях, объявляя первым «подлинно» советским пейзажем.

ВАЛЕНТИН СЕРОВ. Девочка с персиками. 1887. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В столовой дома в Абрамцеве запечатлена 12-летняя Вера, дочь хозяина усадьбы С. И. Мамонтова. Она словно на секунду присела у стола, устремив пристальный взгляд на художника. Серов решает труднейшую техническую задачу: пишет фигуру девочки в перекрещивающихся потоках света. Не зная о достижениях импрессионистов, он интуитивно работает в их манере, размывая контуры рук, держащих спелый персик, изгиба рукава, давая зрителю возможность ощутить непрерывный поток движения и мелькания солнечных бликов. Портрет наполнен поразительной радостью жизни и красотой молодости, он ознаменовал в русской живописи поворот от идейного реализма передвижников к «реализму поэтическому» (И. Грабарь).

ВАЛЕНТИН СЕРОВ. Девушка, освещенная солнцем. 1888. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В портрете своей двоюродной сестры Маши Симонович, написанном в Домотканове, Серов продолжает поиски «отрадного». Лирически-задумчивый образ девушки словно растворен в потоке теплых солнечных лучей и зелени усадебного парка. На белой блузе, лице, руках отражаются разноцветные рефлексы. И. Грабарь вспоминал, как ярко и необычно смотрелись на выставках первые портреты молодого Серова: «Мы никогда не видели в картинах ни такого воздуха, ни света, ни этой трепещущей теплоты, почти осязаемости жизни».

ВАЛЕНТИН СЕРОВ. Портрет К. А. Коровина. 1891. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет своего близкого друга, художника Константина Алексеевича Коровина, Серов пишет в стиле самого Коровина, который отличался необыкновенным темпераментом и размашистостью кисти. Колорит картины строится на контрастных сочетаниях черного, белого, красного цветов. Яркие цветовые пятна, пастозные, положенные с артистической «небрежностью» мазки – все это точно и слегка иронично передает характер Коровина, весельчака и балагура, темпераментного художника, влюбленного в стихию цвета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: