Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры

- Название:Метаморфозы в пространстве культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Индрик

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-052-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры краткое содержание

Способность к метаморфозам – универсальное свойство культуры, позволяющее интеллектуально и практически преображать мир. В книге в избранных аспектах рассмотрены метаморфозы пространства, природы, человека, типа культурной эпохи. Ряд глав построен в ретроспективном плане. Однако основное место отдано эпохе Просвещения, которая охарактеризована в качестве культуры открытого типа, театрализованной, склонной к историзму, феминизации, эзотерике и культу садов. Их изменчивому пространству, образу и функциям уделено особое внимание. Они анализируются в контексте взаимоотношений натуры и культуры, сакрального и светского, города и сада, показаны как пространственная среда, формирующая модель мира и человека. Сам же он выступает как человек «естественный» и «играющий», «социальный» и «эстетический», а также на экзистенциальном пограничье человек/нечеловек.

Метаморфозы в пространстве культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Именно hortus conclusus был прототипом садов Cредневековья. В замкнутом пространстве происходила сцена Благовещения, туда мог проникать лишь Святой дух. От мира был отделен Розовый сад, в котором обитала Дева Мария. Замкнутый сад разбивался в монастырских двориках, но в качестве locus amoenus, места удовольствий (с. 91–95), он появлялся и в иллюстрациях к произведениям светского содержания, таких как «Роман о розе» и «Гипнеротомахия Поли фила» (с. 138, 139). Замкнутыми были секуляризованные «сады любви» [196]. Во всех этих разных случаях воспроизводился прежде всего символический топос hortus conclusus . Одним из немногих исключений был узор «тысяча цветов» ( mille fleurs ), замещавший в гобеленах XIV–XVI вв. изображение сада.

При этом сад мог обрамляться кругом. В завершенной Ж. де Меном заключительной части «Романа о розе» Г. де Лори сад описывается как квадрат, а прекрасный рай, куда ведет Христос, представлен как сад, который обрисован кругом. Эта фигура с многозначной символикой, наряду с квадратом, служила одним из «магических средств, с помощью которых создаются защитные стены, vās hermeticum» [197].

В русской иконе рай, в котором пребывает Богородица, появлялся в композиции Страшного суда как Небесный Иерусалим [198]. Он изображался в виде дерева, отдельных цветков или трав. Однако автор народной картинки, созданной в первой половине XIX в., со всей наглядностью нарисовал Эдем с красной оградой, украшенной узорами и декоративными столбами (Неизвестный художник. Сотворение человека, жизнь Адама и Евы в Раю, изгнание их из Рая . Чернила, темпера. ГИМ). В ее открытый проем вслед за Адамом и Евой выбегают животные, которым суждено было стать домашними. Сам же Эдем напоминает усадебный сад с прудом, в котором плавают утки. Автору картинки ограда, вероятно, представлялась необходимой также в практическом смысле. Она была нужна, чтобы «боронитъ ω т перелажения лю д скаго, и иных звѣревъ немилостивы х , тако же и ω т помѣшки водные» [199], как говорилось в сельскохозяйственном трактате Пьетро ди Крещенци, известного в России с XVI в. как Кресценций (c. 111–112).

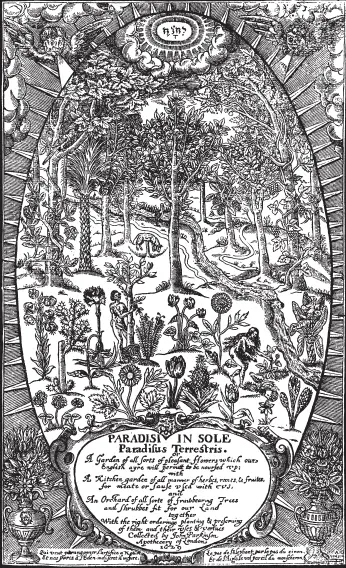

Титульный лист «Земной рай» к каталогу растений Джона Паркинсона «Paradisus» 1629

Ограде изначально придавался сакраментальный смысл. Она отграничивала область господства тех или иных богов, сферу обитания предков, т. е. метила рубеж определенного духовного «владения» и лишь позднее превратилась из религиозного в социально-юридическое установление, очерчивая владение частное (Руссо видел в первом ограждении источник социального неравенства). По словам Флоренского, «право на собственность… вытекало из страха Божия… страха задеть культ, к которому не принадлежит чужак… Сила таких ограждений – не в механическом препятствии… а в символическом ознаменовании священной неприкосновенности» [200]. Ограда берегла также тайну, которую несли в себе растения как космический знак. Она охраняла и расположенные за высокими стенами лекарственные сады, а также ботанические, которые появились в Европе как место для акклиматизации экзотических растений, – они использовались не только в медицине, но и в магии. Огражденными были и личные, «секретные», сады [201].

Hortus conclusus олицетворял лучшую, дружески обращенную к человеку часть природы. Ограда защищала насаждаемые там растения от разрушающего воздействия природных сил. Сад противопоставлялся хаосу, а также пустоте – земля до начала творения и создания Эдема была «безвидна и пуста» (Быт I: 2). У Мильтона Сатана «пустыню бездны пересек, чтобы разведать мир / Новорожденный» [202].

В Библии образ пустыни двойствен: «от пустыни, из земли страшной» исходит «грозное видение» (Ис 21:1), «совершенная пустота» тождественна делу заблуждения (Иер 10:15), пустыня – это и место искупления, совершенствования (сорок лет пребывания еврейского народа в пустыне после египетского плена). Отсюда мотив пустынника, пустыни, в том числе имитируемой в садах (Эрменонвиль). Это могли быть скиты отшельников, как в парке теолога-евангелика Ричарда Хилла (вторая половина XVIII в.). Над дверным проемом там размещалась надпись из Вергилия: «Procul, o procul este profani» («Прочь, прочь, непосвященные»). Под ней находилась кукла-автомат, изображающая отшельника, а перед ним был помещен натюрморт – череп, лупа, книга и очки. Кукла умела поднимать руку и говорить «Memento mori» [203](так приветствовали друг друга члены монашеского ордена картузов). В лотарингских садах короля Станислава Лещиньского была деревушка Картузия с эремами [204]– домиками для монахов, а молящийся перед крестом отшельник время от времени «вскидывал голову, бия себя рукой в грудь, чтобы доказать щедрость сердца» [205]. Эта сцена была включена в композицию Le Rocher (скала, утес) в Люневиле, прославившуюся многочисленными автоматическими фигурами (ил. с. 179).

Средневековую традицию сада огражденного продолжили Ренессанс и барокко. С Ренессансом и «расколдовыванием мира» (М. Вебер) началось обмирщение топоса сада. Исследования астрономических явлений, развитие естествознания и агрокультуры вели к разрушению сакрального и эмблематического образа природы, синкретизма символической и лечебной функций растений. В XVIII в. их группировали не по связи со знаками зодиака, а по классам, зависящим от структуры растения. Карла Линнея интересовал не цветок в целом, а количество тычинок. Наука учредила общение с природой в понятиях. «Это общение не живое, не жизненное, – полагал Флоренский. – Даже… искусство… не даст полноты жизненного общения, хотя это лучше, чем общение понятийное, научное, но и оно не столь глубоко, как общение религиозное, мистическое» [206]. Если в садах XVI–XVII вв. культивирование и изучение растений сочеталось с их символическим прочтением, то в XIX в. сады ботанизировались. Утратив символический смысл, сады-питомники стали основой для научных исследований, а также коммерческим предприятием. В них выращивание некогда сакральной ели, как и других растений, преобрело промышленный масштаб. В ботанические сады еще в XVIII в. оказались допущены все желающие, часто за деньги.

Особое внимание концепту ограды, выходящее за садовые проблемы, уделялось в Англии, получив противоречивый смысл. В XVI–XVII вв. там произошла пауперизация большой части населения вследствие огораживания общественных земель. Поэтому ограда представлялась символом узурпации чужих прав. Однако в образах огороженного регулярного сада описывались и добродетели христиан, противопоставляемые ложной «дикой вере» (по аналогии с «дикой природой») [207]. Ограда также «стала ассоциироваться с упорядоченным, стабильным, законным правительством», но поскольку в начале XVIII в. многие инициаторы и первые любители естественного парка принадлежали к партии вигов, оппозиционной правительству тори, то отсутствие садовой ограды, как и культ естественной природы в целом, сделались знаком свободомыслия. Н. Певзнер назвал это «проявлением либерализма и неким бунтом вигов против тирании и нетерпимости» [208]. В результате ограда, уже ранее утратившая сакральный смысл, превратились в идеологический символ. Вместе с тем геометризм посадок, стрижка растений рассматривались как насилие над природой. Олицетворением его для англичан был Версаль, поэтому критика регулярных огражденных садов стала одним из выражений тогдашних англо-французских противоречий и сомкнулась с критикой деспотизма Людовика XIV. Так садовые дискуссии приобрели политический оттенок, а символизировалась уже не столько ограда, сколько ее отсутствие. В практике ей нашелся заменитель – невидимые издалека рвы, которые отделяли парк, не нарушая иллюзии свободного перехода садового пространства в поля и луга. Возникая перед человеком как неожиданная преграда, они вызывали возглас «ha – ha!» (ха-ха! или ах-ах!), откуда и пошло название этого устройства. С середины XVIII в. такой прием распространился по всей Европе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)