Татьяна Забалуева - История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке

- Название:История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСВ92a51f03-5c4f-11e5-b6ff-002590591ed2

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93093-219-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Забалуева - История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке краткое содержание

Учебник предназначен для студентов обучающихся по архитектурно-строительным специальностям высших учебных заведений и может быть рекомендован учащимися художественных школ и лицеев.

Учебник содержит анализ стилей восьми основных классических периодов развития культуры и искусства, начиная с Древнего Египта и заканчивая эпохой европейского неоклассицизма XVIII века. В нем рассматриваются причины формирования стилей разных эпох, их взлет и разложение. В книге приведено много исторического материала, краткое содержание некоторых литературных произведений, фрагменты поэтических сочинений. Учебник дополнен большим количеством иллюстративного материала. Все это помогает отойти от сухого академизма и придать учебнику увлекательный характер, переданный простым доступным языком. Учебник может быть также интересен любому читателю, интересующемуся развитием европейской культуры.

Компакт-диск и цветная вкладка прилагаются только к печатному изданию.

История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следующий исторический период египетской цивилизации – это период Среднего царства.

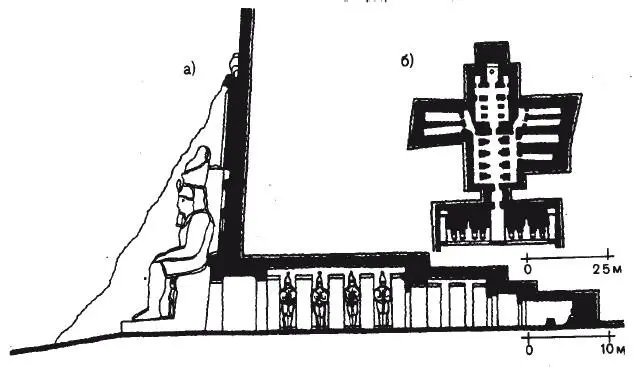

Это время отмечено возникновением храма как объекта религиозного культа. Вначале преобладают скальные храмы. Скальные храмы вырубались в толще горной породы. С выделением для нужд культа жертвенного места появляется сначала площадка, а затем помещение. Предпосылками возникновения скальных храмов являлось также отсутствие конструктивных возможностей перекрытия больших пролетов. Проникновение в толщу породы, создание внутри очень узких проходов и небольших помещений было вполне доступно с точки зрения обеспечения конструктивной прочности. (Рис. 1.8.). На рисунке представлен более поздний скальный храм в Абу Симбеле, который относится к XIV–XIII векам до и. э. Однако принципы строительства оставались прежними, и на примере этого сооружения можно рассмотреть основные черты подобных, но более ранних построек. Наиболее интересные сооружения периода Среднего царства – это храмы Долины царей, в частности, комплекс храмов Аменмхета III, дополненный храмами, посвященными царице Хатшепсут, в Дейр – эль – Бахри (Рис. 1.9.), а также, как уже упоминалось, храм Абу-Симбел. Фрагменты этого храма были перенесены Юнеско при создании Асуанской плотины на высокий берег, чтобы спасти его от затопления (Рис. 1.10.) Особое внимание обращают на себя входы в скальные храмы. Помимо скульптурных групп, как в Абу-Симбеле, вход часто оформлялся, особенно на ранних стадиях, стоечно-балочной конструкцией, т. е. балкой, уложенной на стойки, чем и отмечался проход в храм. Так возникают первые признаки будущей ордерной системы. Свое развитие в Египте она получит позже при сооружении отдельно стоящих храмов.

1.8 Скальный храм Рамзеса II в Абу-Симбеле. XIV–XIII вв. до н. э.: а) разрез по оси храма, б) план

Период наступившего во второй половине 2 тысячелетия до н. э Среднего царства отмечен падением техники строительства пирамид. Новое царство не знает их вообще. Центр тяжести строительства приходится на отдельно стоящий храм.

Меняется политическая и религиозная ситуация. В царствование вступает в 1372 г. до н. э. фараон Эхнатон. Ему предстоит править 18 лет до 1354 г. Однако за этот короткий срок ему удастся осуществить целый переворот в религии, иначе говоря, в мировоззрении египтян. К этому времени чистота мифа об Осирисе и Исиде утрачивается. Использование его только как инструмента власти в руках касты наиболее просвещенных жрецов, отстранило массы народа от его сущности, оставив только формальное отношение. Эхнатон изменяет, трансформирует религиозные основы веры в единого и абсолютного бога, очевидные и ясные для всех. Он прилагает огромные усилия для осуществления доступа к богу каждого без посредничества жрецов. В этой борьбе необходимо было отменить бесконечное множество божеств, и Эхнатон прежде всего заменяет имя Амона на новое имя абсолютного бога Ра-Атона. В основу жизни ложится новый постулат: «Ты создал каждого человека равным брату его». Религиозный обряд совершался в лучах солнца при скоплении большого количества народа, всех желающих, открыто и на множестве алтарей. Фараон, уподобленный богу, получил имя, отождествляющее его с богом солнца, – Эхнатон. Однако образ нового бога в образе фараона Эхнатона и его семьи просуществовал только во время его жизни. После смерти фараона прежняя каста жрецов вновь приходит к власти, фараона – еретика проклянут и забудут несмотря на энтузиазм и фанатизм народа и друзей. Храмы Атона будут разрушены, а город Ахетатон, столица государства при Эхнатоне, будет заброшен и засыпан песками пустыни.

Искусство принимает прежние традиционные формы. Однако след этого короткого опыта можно будет найти позже в различных религиях мира, от греческой до иудейской.

Фараон Эхнатон поменял религиозные традиции и ввел единобожие с богом солнца Атоном. Позже с фараоном Тутанхомоном все вернется к прежним представлениям и канонам. Однако религиозная нестабильность и ослабление власти фараона послужили серьезной предпосылкой для вложений сил и средств в храмовое строительство. Наиболее яркими храмовыми постройками Нового царства были храмы в Луксоре и Карнаке. Храм в Луксоре дает представление о традиционном планировочном решении храмовых построек – храмовый двор, обнесенный колоннами, где собирались люди, затем большой гипостильный зал, в который разрешалось входить только верховной знати и жрецам, и далее святилище, куда входили уже только жрецы (Рис. 1.11). Тонкая расчлененность порталов и других элементов храмовых сооружений еще Древнего царства сменяется активной выразительностью построек Нового царства. Фасад храма воспринимается как единое целое (Рис. 1.12). Он резко ограничен по внешнему контуру. И воздействует он только как плоскость. Границу сверху создает сильно выступающий карниз. В последующие эпохи с развитым чувством декорации, например, в эпоху барокко, архитекторы будут стараться этот переход к воздушному небесному пространству смягчить с помощью размещения на карнизах декоративных элементов в виде скульптуры или ваз, и самое главное, придавая порталу большую высоту по сравнению с другими частями здания.

В египетском храме портал входа наоборот понижается, чтобы восприятие пилонов как единой стены осталось максимально целостным, т. к. портал читается только на близком расстоянии. Однако наклонные образующие двух антов (пилонов) удерживают общее композиционное решение фасада (Рис. 1.12).

Рельеф, которым покрыты все стены и стволы колонн, подчинен той же цели сохранению плоскости. Рельеф монотонно развивается по поверхности стены или колонны, он представляет собой размещенные один над другим ряды движущихся объектов. Ряды разделены один от другого только тонкой линией. На всех рельефах присутствует исключительно передний план, второй план не изображается (Рис. 1.13).

В решении внутреннего пространства залов храмов главенствует впечатление от центрального прохода с огромной дверью. Она здесь играет самую активную роль (Рис. 1.14). Дверь окружена колоссальными колоннами, очень часто поставленными в пространстве зала (Рис. 1.15). Определяющим в этом решении была невозможность конструктивно обеспечить значительный пролет между колоннами. Однако вынужденное конструктивное решение позволило создать необыкновенно сильный эффект концентрации внимания на огромной двери. Ведь там за этой дверью находилось святая святых – красная ладья бога Амона. В определенный час, когда лучи заходящего солнца попадали в центральный проход храма, выносилась красная ладья Амона, украшенная пурпуром и золотом. Она символизировала путешествие Амона в потусторонний мир. Впечатление от этого красочного представления было чрезвычайно внушительным. Этому моменту с его воздействием на верующих подчинено все в архитектуре храма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)