Владимир Левашов - Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 100 лет

- Название:Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 100 лет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент TREEMEDIA

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903788-43-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Левашов - Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 100 лет краткое содержание

Чудесная игрушка, извлеченная из сердцевины природы посредством технического остроумия, фотография сместила вектор познания с глобально метафизической – религиозной и абстрактно-философской – проблематики к проблемам социального и личностно-психологического характера, то есть радикально изменила саму общеязыковую эпистему. Потому, поворачиваясь лицом к истории фотографии, мы неизбежно упираемся взглядом также и в основы современного опыта визуальности. За рамками этого взгляда останутся первые 60 лет фотографии: ее детство, пришедшееся на XIX столетие, первоначальные опыты фотографического самоопределения. Мы начинаем с отрочества – с рубежа XIX и XX□веков.

Автор рассматривает основные тенденции (субъективные художественные поиски в 1900-х, «роман» фотографии и власти в 1930-е, два десятилетия фотографии, отмеченные знаком войны – 1910-е и 1940-е годы) и комментирует их, находя параллели в развитии фотографии разных регионов мира. В 1930-е он сравнивает ситуацию в фотографии СССР и США, в 1960-е – фотографии США и Франции, Японии, в 1990-е акцентирует внимание на восточноевропейской фотографической ситуации. В каждом десятилетии он находит некое новаторство, связанное с технологическим развитием цивилизации вообще и фотографии в частности, но наиболее интересны ему культурологические аспекты истории этого медиума.

Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 100 лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Данное направление, ставшее знаком фотоэволюции на рубеже веков, получило название “пикториализм”. Формальным средством его реализации стали самые различные техники “благородной печати” (флексография, олеография, бромойл и т. д.), зачастую делавшие снимок почти неотличимым от картины, сообщавшие ему вибрирующую цветность, живописную атмосферу (в соответствии с природной и психической изменчивостью жизни). Так складывается набор дуальностей, при помощи которых историки будут описывать художественную фотографию той эпохи. Это приверженность к “случайным снимкам” (snap-shots), сделанным ручной камерой (или же стационарным аппаратом, но в единственный и неповторимый момент), в результате кропотливых манипуляций с которыми рождались универсальные фотокартины. Это интернациональный деиндивидуализированный “нерезкий” стиль, который создавался усилиями людей, обладавших яркой харизмой, острой индивидуальностью. И наконец, это небывалые прежде популярность и статусность фотографии при парадоксально противоположных массовому успеху глубокой интимности, субъективности самих фотоизображений.

Робер Демаши. Академия. 1900

Сергей Лобовиков. Мать. 1907–1908

Альфред Стиглиц. Дом “Утюг“. 1903

Напряженный баланс этих противоположностей мог поддерживаться только энергией группы выдающихся адептов, одержимых высокими идеалами искусства. И только сравнительно короткое время. В определенный момент стало непонятно, почему поставленные пикториализмом задачи должны быть осуществлены именно при помощи фототехнологии. Очевидность этого противоречия выразительно проявилась в деятельности, может быть, самого выдающегося представителя движения американца Алфреда Стиглица, фотохудожника, а также основателя знаменитого журнала Camera Work и общества “Фото-Сецессион”. Если в 1900-е годы в своей издательской и экспозиционной деятельности он активно соединяет фотографию и искусство, то в 1910-е и его журнал, и его галерея уделяют главное внимание художникам, все более отодвигая фотографию на второй план. Стиглиц и сам как фотограф резко меняет манеру съемки в то самое время, когда пикториализм как направление быстро превращается в производство сентиментальных картинок. Когда явственно наступают совсем иные времена.

1910-е

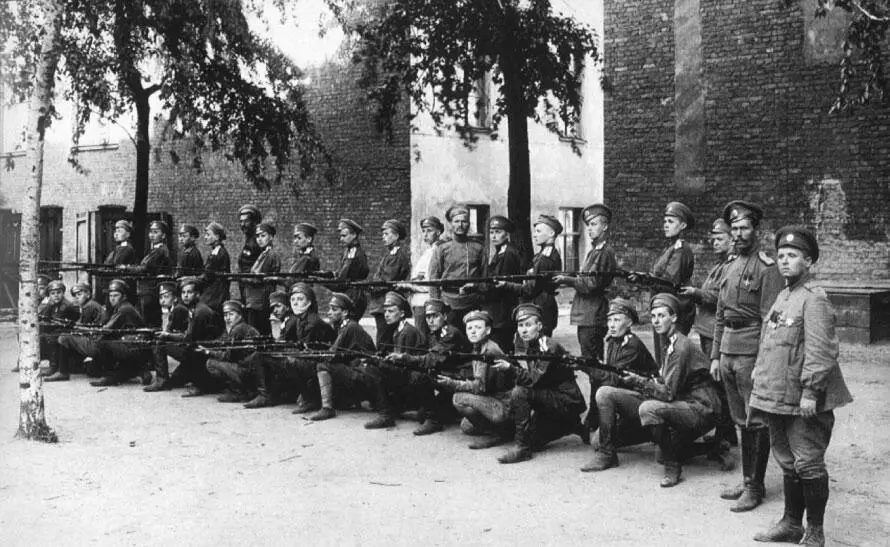

Карл Булла. Женский “батальон смерти“. 1917

Они разломлены надвое – первой в истории мировой войной. Время в этом десятилетии отказывается идти обычным порядком, оно расходится кругами от зловещей пустоты, образовавшейся в сердцевине. С 1914 года XX век начинается по-настоящему. 14-й год обозначает безвозвратную потерю прошлого и наступление иного типа развития человеческой цивилизации.

Что касается фотогеографии, то творческая активность перемещается в Соединенные Штаты: в Европе – война. Что же до фотоистории, то в книгах по истории фотографии это время, если вообще удостаивается отдельного внимания, то опять же делится пополам. Его конец подтягивается к 20-м, начало рисуется затянувшимся окончанием 900-х. С середины декады все значимые явления описываются в ракурсе эстетического эксперимента, до этой отметки – как завершающаяся дезактуализация прежних фототенденций. Пикториализм из международного стиля превращается в стандарт массового вкуса. Ведущие пикториальные фотографы пытаются модифицировать сложившийся канон. Элвин Л. Коберн ставит вопрос резко: “Что может помешать фотохудожнику выломаться из системы износившихся условностей, если они, даже существуя сравнительно короткое время, уже стали стеснять и ограничивать медиум?”. И делает снимки, предвосхищающие работы Ласло Мохой-Надя конца 20-х и Андреаса Фейнингера 40-х. А Альфред Стиглиц, меняясь сам как фотограф, фактически открывает фигуру Пола Стрэнда, целиком посвящая ему два номера Camera Work 1917 года. Этими номерами Стиглиц завершает историю своего уникального издания, как бы передавая эстафету в руки следующего поколения. Текст Стрэнда в журнале звучит уже как предвестие манифеста “новой вещественности”, которая появится только в середине 20-х: ”Объективность есть само существо фотографии, ее вклад и одновременно ограничение… Честность не менее, нежели сила видения, является предпосылкой живого выражения. Полнейшее осуществление этих вещей достигается без каких-либо технологических хитростей или манипуляций, при помощи прямой фотосъемки.”

Подобная аффирмация фактически означает радикальный возврат к забытым представлениям фотографов первого поколения, к основам практики. Это воспоминание о том, что фотография в своей чистоте – элементарный механизм бессубъектно-механической репрезентации, лишь косвенно нуждающийся в участии человека, по сути своей не имеющий к нему отношения. В фотоснимке создается первая копия визуальной реальности, ее ничем не предшествуемое (кроме самой реальности) отражение. Можно даже сказать, что так появляется на свет сам оригинал репрезентации – до какого угодно субъективного акта творчества или функциональной специализации деятельности. Какое бы кредо ни избирали фотографы в тот или иной момент истории, в следующем поколении их верования изживают себя, и все возвращается к этому незыблемому основанию. Фотография и натура соединены напрямую, без опосредования, поэтому фигура фотографа никогда не сможет окончательно избавиться от своей анонимности, а принцип непосредственности, верности “натуре” никогда не сможет быть отменен.

Появившись на свет, фотография механически, сверхчеловечески интенсифицировала зрение, показав человеку мир таким, каким он его прежде не знал. Ее естественной прерогативой стало настойчивое расширение видимого горизонта, введение в зрительные пределы областей запретного или невидимого. В этом причина двойственного отношения к фотографии, притяжения к ней и ее неприятия. Картина мира, которая открывалась в механическом изображении, была лишена человеческой одухотворенности, а потому и “подлинного сходства с жизнью”. В рамках гуманизма XIX века такая картина никогда бы не смогла стать приемлемой. Пикториальный тип репрезентации попытался “гуманизировать” фотографию, отождествив ее с искусством, и тем самым вышел за свои естественные границы. Способствуя развитию фотографии, он одновременно лишил ее прямых возможностей реализации. Фотохудожники превратились в членов секты, за пределами которой шло бурное развитие медиума, стимулировавшееся разнообразными общественными потребностями внеэстетического характера. Развивалась техника, стало общей нормой использование фотографии в прессе, а само фотографирование, теряя магическую ауру, обратилось в популярное занятие. Не говоря уже о том, что существовало большое количество фотографов-любителей, которые не показывали свои работы на выставках, не входили в общества и не публиковали манифестов, но тем не менее инстинктивно использовали камеру как инструмент объективного комментария по поводу реальности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: