Виктор Яковлев - Эволюция долговременной фортификации

- Название:Эволюция долговременной фортификации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Яковлев - Эволюция долговременной фортификации краткое содержание

Эволюция долговременной фортификации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

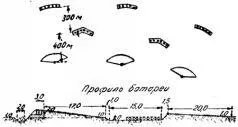

Фиг. 111.

На фиг. 111 показана только одна группа батарей. Но, например, Фокшаны окружены были поясом из 15 таких групп, расположенных полукругом в расстоянии 8 км от центра, причем на каждую группу приходится по фронту 1,5 км. Намалоза была обнесена двумя линиями батарей, а Галац, -тремя. Всего на линии. Фокшаны - Намалоза - Галац было установлено 352 подвижных купола, 138 скрывающихся и 68 вращающихся. Стоимость всего - свыше 30 млн. рублей. Нечего и говорить, что критики 90-Х годов, особенно русские, жесточайшим образом осуждали принятую румынами систему обороны р. Серет, считая ее абсурдной и представляющей собой не более и не менее, как напрасную трату средств.

Положение броневого вопроса в 80-х годах в России.

В полную противоположность малым государствам, где под влиянием появления фугасных бомб и пропаганды броневых башен бельгийским инженером Бриальмоном крепостное строительство приняло так называемое бетонно-броневое направление, большие государства, и среди них прежде всего Россия, - стали придерживаться в той же области иного направления, охарактеризованного группой русских инженеров, как бетонно-земляное, т. е. такое, при котором считают необходимым возводить фортификационные постройки главным образец из бетона и земли; к броне же прибегать - в виде исключения и в подходящих для того случаях. Так как бетонно-броневое направление уже достаточно было выявлено предшествующим изложением вопроса о применении брони в иностранном крепостном строительстве, то остается здесь представить краткую картину положения броневого вопроса в рассматриваемый период времени в России, после чего легко будет говорить и о формах бетонно-земляного направления.

В России исследованию броневого вопроса в 80-х годах всецело посвятил себя в первую голову профессор тогдашней Инженерной академии К. И. Величко, ставший к концу XIX столетия фактически главой русской фортификационной школы. Уже в 1884 г. на страницах "Инженерного журнала" появилась обстоятельнейшая статья его под заглавием "За и против броневых закрытий в фортификационных сооружениях". В ней автор приходил к заключению, что "броневые закрытия на фортификационных верках могут найти себе самое ограниченное применение".

На знаменитых бухарестских опытах К. И. Величко присутствовал в качестве представителя от России и имел там возможность воочию всесторонне и практически ознакомиться с достоинством тогдашних броневых башен. По окончании этих опытов в 1886 г. К. И. Величко немедленно напечатал в "Инженерном журнале" отчет об этих опытах в статье под заглавием "Испытание броневых башен в Бухаресте" и вслед за ней другую, популярно изложенную статью в "Военном сборнике" под заглавием "По поводу испытаний броневых башен в Бухаресте". В статьях этих исчерпывающим образом описывались бухарестские опыты, о которых говорилось в своем месте выше, и делались из них соответствующие выводы. Сущность их может быть резюмирована следующими словами самого автора, приводимыми в заключение последней статьи:

"Броневые установки, включая и испытанные в Бухаресте, не могут быть признаны удовлетворительными, и только дальнейшие опыты над новыми системами их могут дать иные, более утешительные результаты… Броневые закрытия на верках сухопутных крепостей нельзя признать настолько универсальным средством обеспечения, чтобы ставить за ними всю артиллерию фортов. Лучше для этого заблаговременно убрать тяжелую артиллерию из фортов и поставить ее на смежных и промежуточных батареях. В фортах же заставах, где места мало вообще, где требуется круговой обстрел и где невозможно поставить артиллерию вне форта, - броневая вращающаяся установка есть лучшая из существующих в данное время, пока не предложено что-либо с успехом способное ее заменить".

Двумя годами позже, в 1888 г., когда появился упомянутый выше капитальный труд инженера Бриальмона под заглавием "Влияние навесного огня и бомб-торпедов на фортификацию", где проводилась пропаганда броневой фортификации, К. И. Величко в своей рецензии этого труда довольно четко выразил протест против этого нового вида фортификации. Резюмируя в заключении характерные особенности бриальмоновского учения, проф. Величко особенно возражал против направления, которое придавал всей тогдашней фортификации Бриальмон, своими словами, что "необходимо отказаться совершенно от открытого вооружения и допустить в самых широких размерах пользование броневыми куполами". В этом по существу и заключалась пропаганда броневой фортификации, в противовес которой проф. Величко выдвигал фортификацию, исповедовавшуюся русской школой, которую он характеризовал в следующих выражениях:

"Формы более устойчивые, простые и дешевые, с открытым подвижным и маскированным артиллерийским вооружением на интервалах, поставленным в долговременных, безопасных от штурма батареях, поддерживаемых безусловно закрытой казематами и маскированной артиллерией фортов, которые должны получить более развитую стрелковую позицию, должны избавиться от тяжелых орудий, назначаемых для артиллерийской борьбы, должны в конце концов служить не более, как сильнейшими долговременными опорными пунктами позиций интервалов, - только такие формы могут считаться единственными рациональными формами будущего. Такие формы не заключены в тесные железные оковы броневых куполов, способные только отнять всякую возможность дальнейшего усовершенствования их, за узкими пределами замены железной брони стальной, и обратно, брони составной - цельной… и т. п. бесчисленными деталями из того заколдованного цикла усовершенствований, из которого не суждено по-видимому выйти броневым куполам как теперь, так и в будущем. Напротив, указанные выше формы свободны, и искусство и талант инженера могут в широкой мере пользоваться ими для того, чтобы найти солидные средства противостоять дальнейшим успехам артиллерии. Эти идеи, идеи большинства русских инженеров, которые в этом случае идут впереди своих иностранных собратьев, и если в них следует провидеть начала новой школы взамен прежней, так называемой новопрусской, настоящей школы Зауера и Шумана и школы Бриальмона (броневая фортификация), то по всей вероятности они составят основу школы русской и, надо надеяться, из всех перечисленных, - школы наиболее рациональной".

В том же 1888 г. в "Инженерном журнале" началась печатанием статья К. И. Величко под заглавием "Исследование новейших средств осады и обороны сухопутных крепостей", которая оказалась капитальнейшим трудом, вышедшим в 1890 г. отдельным изданием. Здесь броневому вопросу были посвящены две длинных главы (V и VI): подробно были описаны броневые вращающиеся купола в постепенном их историческом развитии, сделана заново оценка результатов бухарестских опытов 1886 г. с приведением кроме мнения автора книги также и мнений других авторитетных лиц, присутствовавших на опытах, наконец были описаны типы более поздних и совершенных броневых установок. Но заключение автора о броневых башнях и броневой фортификации осталось тем же, какое было приведено выше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: