Виктор Яковлев - Эволюция долговременной фортификации

- Название:Эволюция долговременной фортификации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Яковлев - Эволюция долговременной фортификации краткое содержание

Эволюция долговременной фортификации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

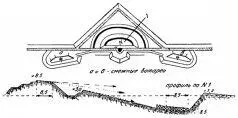

Среди таких ярых критиков старых фортов в отношении их несоответствия данным нарезной артиллерии особенно выделился вначале благодаря своему несомненному литературному и полемическому таланту отставной военный инженер Глинка-Янчевский, выпустивший в свет в 1886 г. труд под заглавием " Основные положения долговременной фортификации - Крепости-лагери ", в котором, со всем присущим ему литературным талантом обрушился на принятый тогдашним Главным инженерным управлением для русских крепостей тип форта (фиг. 99), а заодно и на профессоров тогдашней Инженерной академии, обвиняя их в отсталости, теоретичности и пр. Между прочим Глинка-Янчевский приводил в своем труде и новый, спроектированный им, тип крепостного форта. Главной заслугой Глинки-Янчевского было то, что он в своем форте (фиг. 112) первый осуществил идею Тотлебена о выносе из форта дальнобойных орудий и установке их на смежных с фортом батареях. Эти батареи а и б автор нового проекта сделал безопасными от штурма, расположив их под защитой продолженного вправо и влево горжевого вала. Вторая заслуга автора проекта в том, что он указал на возможность казематированного фланкирования промежутков из горжевого капонира К, хотя технически эта идея и не была им разработана в достаточной мере детально. Наконец весьма смело, хотя едва ли удачно, разрешен был автором сложный вопрос об обеспечении от артиллерийского огня (даже еще и не бомбами-торпедо) тех каменных эскарповых стен и фланкирующих построек-капониров и полукапониров, на которых обычно основывалась тогда безопасность долговременных укреплений от штурма: отчаявшись в удовлетворительном разрешении этой задачи, Глинка-Янчевский предложил применять в долговременных фортах взамен рва с каменными одеждами, взятого под фланковый огонь, ров с земляными отлогостями и проволочной сетью на дне, обстреливаемой фронтальным огнем с бруствера, которому для этого придал гласисообразную профиль. Однако, не надеясь вполне на такую оборону, автор позади низкого вала (см. проф. по N 1), действующего по рву, устроил еще высокий вал, с которого при известном направлении ската бруствера можно было обстреливать гласис. В заключение нельзя не отметить как достоинство рассматриваемого проекта форта криволинейное начертание его бруствера в плане и срезку траверсов под уровень линии огня, что, конечно, содействует маскировке всего форта. Но эти меры, впрочем, мы видели уже примененными в проекте инженера Красовского, относящемся к 1881 г.

Фиг. 112.

Выпуском своего упомянутого труда в свет Глинка-Янчевский однако не ограничился: он пожелал во что бы то ни стало вызвать критику своих предложений со стороны военных инженеров и главным образом тех профессоров, которых он так рьяно осуждал в своем труде. С этой целью он добился через военного министра Ванновского официального доклада своих предложений, как он выражался, "на нейтральной почве". Таковой, по его желанию, была избрана бывшая Академия генерального штаба. В стенах этой академии, в присутствии многочисленных представителей Генерального штаба, военных инженеров, профессоров академий, артиллеристов и лиц строевого состава в течение нескольких заседаний под председательством тогдашнего начальника Академии Генерального штаба ген. Драгомирова и происходили в начале 1887 г. "Прения по поводу предложений отставного инженера Глинки-Янчевского". В результате этих прений, когда в самом начале 90-х годов возник вопрос о постройке одного нового форта в крепости Ковно (форт N 8 у дер. Линково), то, невзирая на то, что в это время уже был спроектирован проф. Величко новый тип форта с расчетом на сопротивление новым фугасным бомбам, все-таки, по приказанию военного министра Ванновского, Линковский форт был построен по типу форта Глинки-Янчевского, т. е. с треугольным рвом, заполненным проволочной сетью, а затем и поставленной в нем железной решеткой инж. Ощевского-Круглика, с одной только фронтальной обороной с бруствера и без каменных эскарпа и контрэскарпа; только казарма этого форта была не кирпичной, как это предполагалось у Глинки-Янчевского, а целиком бетонной, даже с преувеличенной по тому времени толщиной сводов в 9 футов.

Проекты фортов военных инженеров проф. Величко и Мясковского.

В 1888 г., непосредственно после первых опытов с фугасными бомбами за границей, на страницах "Инженерного журнала" началось печатанием, а в 1889 г. вышло отдельным изданием обширное " Исследование новейших средств осады и обороны сухопутных крепостей " проф. К. И. Величко, о котором уже упоминалось выше. Исследование это представляло собой целую энциклопедию сведений по артиллерийской части, деталей и проектов по части фортификационной, и продолжало быть полным глубокого интереса в течение последующих почти двух с половиной десяткой лет, так как то новое, что внесли более поздние опыты с фугасными бомбами в России, автор как бы сумел предугадать в своем труде. По чисто фортификационной части наибольший интерес для того момента представляли в этом труде проекты крепостного расположения на новых началах, долговременного форта и долговременных промежуточных батарей. Не останавливаясь на общем проекте крепостного расположения, представлявшем собой "тип большой, хорошо оборудованной крепости с фортовым поясом", мы здесь обратим лишь внимание на проект долговременного форта, отвечавшего тогдашним новым требованиям.

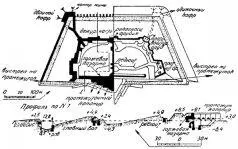

Проект форта Величко, 1889 г.

В этом проекте, схематично изображенном на фиг. 113, прежде всего нашли себе полное применение основы, преподанные Тотлебеном: это был типичный, по выражению проф. Плюцинского, форт-редут, так как тяжелые орудия в нем отсутствовали, кроме 2 так называемых рекогносцировочных орудий, поставленных посередине напольного фаса и назначавшихся для обстреливания в начале осады крепости дальних парков, лагерей и батарей обложения противника. Вся остальная часть одного только вала приспособлена как пехотная позиция, с барбетами в плечных углах для противоштурмовых орудий. Для развития наиболее мощного фронтального огня по местности и возможности встречи противника не только огнем, но и штыком (при контратаке) валу придана гласисообразная профиль с переломом неподалеку от линии огня, благодаря чему стрелок, положивший винтовку прямо на скат бруствера, будет обстреливать поверхность гласиса, а приподнявшись несколько на ступени, сможет при надобности развить и фронтальную оборону расположенной на бетонном эскарпном массиве железной решетки (Идея указанного начертания гласисообразного бруствера принадлежит не проф. Величко, как он указывает в своем труде, а проф. Плюцинскому).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: