Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что скрывается за загадочным словом «желание»? Приблизительно то же, что и за словом «мотивация», - попытка словом объяснить непонятное. Такой достаточно распространенный прием. Назвали - стало жить легче, можно рассуждать используя это слово. И вроде даже интуитивно понятно, что оно значит. Но именно это потом приводит к убеждению «непостижимости» того, как работает мозг. А ведь как все просто, если разобраться. Когда мы говорим, что «испытываем желание поесть», мы имеем ощущение голода, и все. Каждый раз, когда говорят о каком-либо желании, в действительности испытывают вполне конкретные эмоции или ощущения. Формулировка «испытываем желание» - это попытка в «классической» парадигме дать объяснение того, как эмоции приводят к совершению поступка. Из формулировки «испытываем желание» вполне логично проистекает конструкция «удовлетворяем желание». И вот готов алгоритм поведения. Наше объяснение природы эмоций - памяти - поступков далеко не очевидно приверженцу «классики», и он вынужден заполнять пустоту фантомами. Слово «желание», вполне безобидное в быту, всплывает при более глубоком разбирательстве там, где были бы уместны совсем другие описания. Если у вас есть желание посмотреть телевизор, то это не означает, что вы испытываете какое-то непонятное «ощущение желания» или активируется некий механизм «исполнения желаний», все происходит, так сказать, в другой плоскости. Разберем варианты.

Вам скучно, и память управляет вашим поведением так, что избавит вас «включением телевизора» от этого неприятного ощущения.

Вы ничего не испытываете, вы просто пришли домой, сели и расслабились. Но память хранит опыт, что в такой ситуации часто бывало скучно, а проходила скука после включения телевизора, кроме того память хранит опыт, что иногда просмотр приносит положительные эмоции. Совокупность таких активирующих воздействий заставляет нас «включить ящик».

Ну и, возможно, мы рассчитываем на вполне определенную интересную передачу, и в этом случае память о предыдущих «приятных» просмотрах поруководит нами.

Мы хотим включить телевизор, но прежде мы должны сделать определенную работу. Ответственность заставляет нас отказаться от телевизора и заняться работой, хотя при этом мы испытываем желание бросить ее и посмотреть новости.

Что мы испытываем во всех четырех случаях?

В первом случае была скука – это единственная эмоция, которая формировала наше состояние. Вполне естественно желание связать скуку и действие, направленное на ее устранение, объявить, что скука была мотивом поступка. Прошла скука, исчез мотив, все стало нормально. Я же утверждаю, что в «ситуации скуки» память выполнила действие, которое, как следует из нашего опыта, избавит нас от негативной эмоции. Снятие скуки, то есть положительное изменение состояния «хорошо – плохо», создаст новое воспоминание, усиливающее такую модель поведения.

Во втором примере не было никаких эмоций. Это очень показательно, поскольку никак не объясняется классической парадигмой.

Третий случай подталкивает сказать: «Мы включили телевизор под действием желания получить удовольствие». В действительности все та же память руководила нами. Но только в отличие от первого и второго случая мы представили любимое шоу и испытали эмоции, связанные с оценкой нашей фантазии. Мы получили виртуальный опыт: включение телевизора – удовольствие. Эмоции, сопутствующие этому опыту, мы приняли за признаки желания.

И самый интересный и показательный четвертый случай. Тут уж напрашивается использование желания как объясняющего инструмента. Но если присмотреться, то станет ясно, что так мы пытаемся упростить сложную картину. Мысль о предстоящей работе вызывает эмоцию «лень», мысль о новостях вызывает удовольствие, мысль о последствиях несделанной работы вызывает негативную оценку подобного исхода. Это хороший пример принятия решения в условии близких альтернатив. Перед выбором мы прокручиваем возможные исходы, эмоционально оцениваем их, приобретаем виртуальный опыт. Это продолжается до тех пор, пока совокупность всех воспоминаний, включая новый виртуальный опыт, не продиктует нам финального решения. Например: «А ну ее эту работу, там же футбол». Мелькающие при виртуальном моделировании ситуаций эмоциональные оценки мы упрощенно называем: долг, ответственность, желание.

Может быть, это покажется скучным: везде только эмоции, ощущения и память, но зато это позволяет обойтись без мистики и обилия многозначных терминов. В целом я хотел показать, что, в отсутствие понимания роли эмоций и памяти, на свободные места приходят «божки-подпорки» в виде «мотивов» и «желаний». Дать рациональное толкование этим терминам оказывается делом непростым, еще труднее построить на их базе стройную модель поведения. Совсем тяжело ситуация обстоит у психологов, которые используют эти термины, даже не пытаясь описать реализующий их механизм. Ситуация сильно смахивает на «Кин-дза-дза»: «...а этот пацак все время говорит на языках, продолжения которых не знает».

Введенное нами описание эмоций в корне противоречит тому пониманию, которое вкладывали в этот термин Анохин и Симонов. Для них эмоции - предвестник действия, сигнал-побудитель, индикатор рассогласования. В нашей модели эмоции – механизм, формирующий состояние «хорошо – плохо», позволяющий дать эмоциональную оценку происходящему или представленному, необходимую для формирования памяти. Все последующие рассуждения будут строиться на этом базисе. Поэтому имеет смысл очень четко представить разницу подходов, перед тем как двигаться дальше.

Условные рефлексы и модель расширения образа

Мы подошли к очень интересному моменту. Что ждут люди от новой теории? Объяснения известных фактов - это понятно и естественно. А еще ждут чуда. Ждут, чтобы им показали нечто такое, о чем они и не подозревали. Либо новое явление, либо ранее не видимую связь давно известных явлений. Возможно, то, о чем мы будем говорить, и не чудо, но что-то чудесное в этом есть.

В 1903 году Иван Павлов впервые ввел понятие «условный рефлекс ». Он обнаружил, что если некий стимул вызывает безусловный рефлекс, то многократное предъявление другого стимула одновременно с ним приводит к тому, что формируется новый рефлекс, реагирующий на этот новый стимул.

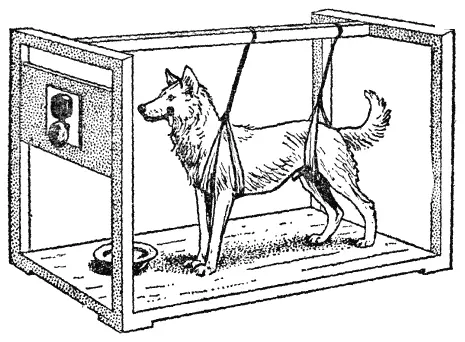

Рисунок 18. Та самая собака Павлова

В опытах Павлова собаке давали мясо, от одного запаха мяса у нее выделялся желудочный сок. Павлов говорил, что это безусловный рефлекс. Одновременно с мясом звенел звонок. После серии таких звонков на фоне мяса желудочный сок у собаки начинал выделяться в ответ на звонок, даже если мясо не предъявлялось. В других опытах собакам Павлова закапывали кислоту в пасть, что вызывало слюноотделение. Одновременно с этим зажигали лампочку. Таким способом удавалось создать условный рефлекс, при котором слюна начинала выделяться каждый раз при зажигании лампочки. В школьных учебниках скрестили эти две серии опытов, так появилась собака, у которой условный рефлекс слюноотделения формируется на свет лампочки на базе слюноотделения при предъявлении пищи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: