Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наш мозг обладает фантастической способностью. Мы можем из множества ситуаций, событий, фактов вычленять суть, находить сущности, лежащие в основе явлений, и соответственно объединяющие их. Столкнувшись с ножом, вилкой, ложкой, мы только сначала воспринимаем их как отдельные предметы. Как только мы приобретаем опыт, который говорит, что все они используются для еды, наш мозг создает некое обобщение. Это обобщение можно описать как - «столовые приборы», оно отражает то, что все они помогают принимать пищу. Так вот, удивительно то, что такое обобщение происходит не в результате размышлений, попыток понять или иной умственной деятельности, а «автоматически», без осознания самого факта обобщения. Обобщение без осознания – это одно из фундаментальных свойств памяти. Оно заключается в том, что накопление информации сопровождается формированием структур, отвечающих за выделение общих признаков, свойственных различным явлениям. Эти признаки могут не совпадать с предметами или явлениями, которые мы знаем, а отражать внутренние скрытые сущности или закономерности. Когда накапливается достаточно опыта и формируется обобщающее свойство, оно начинает использоваться в работе мозга, но это не означает, что мы можем его назвать или дать ему трактовку. Только когда мы задумаемся над причинами того, что объединяет для нас определенные явления, мы можем в результате анализа попытаться истолковать уже имеющееся у нас обобщение и, если это удастся, осознать его природу.

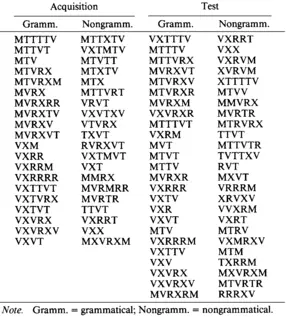

Первым убедительно продемонстрировал неосознанное обучение Артур Ребер в 1967 году. Он предложил испытуемым искусственную грамматику, которая состояла из цепочек букв, которые подчинялись сложному набору правил (Рисунок 21). Несмотря на сложность правил, испытуемые демонстрировали прогрессивное улучшение способности дифференцировать цепочки, построенные по правилам, и не грамматические цепочки, то есть те, которые этим правилам не подчинялись. Когда же была поставлена задача найти эти правила, ни один из испытуемых не смог этого сделать. Более того, попытка найти правила привела к ухудшению способности дифференцировать грамматические и не грамматические цепочки.

Рисунок 21  . Грамматические цепочки Артура Ребера

. Грамматические цепочки Артура Ребера

Проиллюстрируем обобщение на примере робота. Наш робот, обращаясь к человеку, может получать противоречивые результаты. Иногда человек просто не будет реагировать на жесты робота, иногда, если робот будет пытаться звуком что-то сообщить, это будет вызывать недовольство человека и даже, возможно, наказание. Конечно, это все будет связано со сном человека. Предположим, что система датчиков дает роботу информацию о том, стоит человек или лежит, открыты или закрыты у него глаза, двигается ли он и так далее. Предположим, что у робота есть чувство боли от удара. И предположим, что люди иногда колотят робота, если он их будит. Если робот задастся целью найти причины побоев, то, применив формальные методы, он сможет по тому, лежит ли человек, закрыты ли у него глаза и так далее, выделить класс ситуаций, в которых человека лучше не беспокоить. Но, что важно, в результате формальной операции возникнет представление о сне человека, которое не наблюдается напрямую датчиками, но которое обладает обобщающим свойством и объясняющим эффектом. Этим представлением можно будет пользоваться, оно сможет принимать участие в формировании памяти. При этом робот не будет знать, с чем он имеет дело. Он просто научится определять некую сущность и использовать ее, не отдавая себе отчета в том, что это такое.

Точно так же обстоит дело и у человека. В структурах коры по мере накопления опыта формируются нейронные конструкции, выделяющие скрытые обобщающие свойства. Мы выделяем эти свойства и используем их при формировании памяти. Они образуют области «дополнительных сенсоров» более высокого уровня, которые реагируют не на рецепторные раздражения, а на узнавание неких общих сущностей. Пространство обобщений само является «сенсорной» зоной, на базе которой строятся обобщения более высокого порядка. Собственно, то, что мы описываем, - это и есть функции вторичных и третичных зон коры. Используя эти знания, мы не отдаем себе отчета, что это за знания. Мы можем только пытаться анализировать себя, свое поведение и по сопутствующим признакам пытаться дать толкования «обобщениям без осознания».

Попробую привести пример известного вам неизвестного. Есть понятие «уважение». Оно играет ключевую роль в ряде эмоций. Интуитивно нам абсолютно понятно, когда уместно говорить об уважении кого-либо или чего-либо. Но если вы попытаетесь объяснить, что объединяет все «уважаемые явления», то обнаружите, что суть ускользает. Скорее всего, мысль будет крутиться вокруг внешних признаков. При этом вам будет ясно, что такие качества, как: различные достоинства, заслуги, важность, значимость, ценность, уникальность, - хотя и будут иметь какое-то отношение к уважению, но явно не будут ключевыми. И тут вы поймете, что, умея совершенно свободно оперировать обобщением «уважение», вы не имеете осознанного представления, что же оно означает.

А теперь правильный ответ. Уважение – это оценка способности объекта влиять на текущую ситуацию. И все встает на место. Чем большее, в сложившихся обстоятельствах, потенциальное влияние имеет некий объект, тем большее уважение мы ему приписываем. Изменятся обстоятельства - изменится и наша оценка. Отношение к сторожу сильно зависит от того, по какую сторону забора ты находишься.

Знания, которые получены без осознания и которые пока не связаны у человека с их объяснением, называются имплицитными. То же, что человек может представить, изобразить, сформулировать вербально, называется эксплицитным знанием.

В Советском Союзе имплицитный, или, как он его называл, интуитивный, опыт исследовал Яков Александрович Пономарев. Позже на Западе независимо от Пономарева к аналогичным результатам пришел Дональд Бродбент. Бродбент описал два типа обучения:

Имплицитное – его результат носит невербальный характер, оно может быть использовано для построения действий, но не для словесных ответов.

Эксплицитное – для которого существует вербальная форма, иначе говоря, которое может быть произнесено словами.

Если уже сформировано обобщение без осознания, то есть получено имплицитное знание, то оно может быть связано с эксплицитным знанием двумя способами. Первый – либо услышав объяснение со стороны, либо придя к нему в результате собственных размышлений, мы можем объяснить причины, которые лежат в основе имплицитных навыков. Второй – мы сопоставляем имплицитным знаниям название этого явления на естественном языке и получаем возможность оперировать этим термином, даже не понимая природы того, что за этим стоит.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: