Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эмоции человека разнообразны и достаточно сложны. Сложность эмоций – результат эволюции. Каждая из эмоций сформировалась в процессе естественного отбора, неся за собой определенную целесообразность.

Ребенок рождается с генетически предопределенным набором основных эмоций, которые более-менее едины для всех людей.

Эмоции ребенка требуют формирования. Проходя определенные этапы развития, ребенок учится применять заложенные в него от природы эмоции.

В той или иной мере эти утверждения составляют основу всех психологических теорий, даже если они трактуют эмоции не так, как трактуем их мы в этой книге. Эти утверждения кажутся вполне логичным следствием эволюционной теории. И действительно, за каждой эмоцией можно разглядеть то, какую целесообразность она привносит в поведение. А мы привыкли, что все целесообразное - результат естественного отбора. Но нас, современных людей, от обезьян отделяет всего несколько миллионов лет, а от наших достаточно диких предков, не умевших говорить, и того меньше, всего-то какие-то десятки тысяч. И то и другое по меркам природы - мгновенье. Как такая сложная система человеческих эмоций могла возникнуть в столь ничтожный срок? Так вот, то, от чего нам придется отказаться, – это от представления, что эмоции есть результат эволюции и наследуются нами через геном. А как же тогда? Чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на другой, пожалуй, главный вопрос. Так что же все-таки такое эмоции?

Что такое эмоции

Мы недаром столько говорили о страхе и предвкушении. Там, в их описании, уже содержится практически весь ответ. Осталось только его озвучить.

Наша память фиксирует все, что с нами происходит, с учетом того, какое состояние «хорошо – плохо» этому соответствует. Когда впоследствии нам встречаются знакомые признаки, они не только влияют на поступки, но и вызывают состояние «хорошо», если связаны с «хорошими» воспоминаниями, и состояние «плохо», если связаны с «плохими». По сути это и есть то, что мы называем предвкушением и страхом. При этом мы запоминаем не только «хорошо» или «плохо», вызванное ощущениями, но и «хорошо» и «плохо», вызванное предвкушением и страхом, а еще и страхом страха и предвкушением предвкушения и так далее. Так вот, все положительные эмоции – это либо предвкушения приятных ощущений, либо предвкушения предвкушений, а все отрицательные – либо страхи неприятных ощущений, либо страхи других страхов. То есть все эмоции – это не заложенные природой оценки, а исключительно результат нашего опыта. То есть ребенок рождается только с рефлексами, ощущениями и способностью к оценке ощущений, все остальное – это результат формирования памяти, в которой создается сложный комплекс предвкушений и страхов.

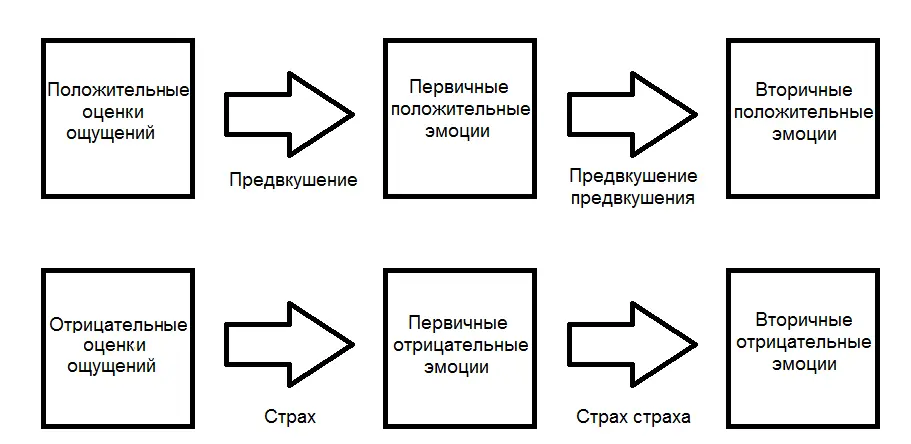

В основе здания эмоций лежат оценки ощущений, которые на первом этапе порождают первичные эмоции, которые, в свою очередь, порождают последующие, вторичные. Первичные эмоции – это страхи и предвкушения оценки ощущений, вторичные – страхи и предвкушения первичных эмоций.

Рисунок 23. Структура происхождения оценок

Надо расстаться с мыслью о том, что эмоции наследуются. Все то многообразие эмоций, что мы наблюдаем, – это неизбежное следствие развития ребенка, подростка, человека в свойственной ему природной и социальной среде. Каждый ребенок заново, с нуля, создает для себя все существующие эмоции. Нет эмоций, возникших в результате естественного отбора. Нет никаких особых эмоциональных структур. Есть только память и ее способность влиять на состояние «хорошо – плохо». Любая эмоция – это страх или предвкушение чего-либо, что с нами уже происходило реально или в наших фантазиях. Каждое воспоминание несет в себе информацию о каком-либо страхе или предвкушении.

То есть, если что-то доставило нам удовольствие, то все признаки, которые при этом присутствовали, будут вызывать у нас впоследствии состояние «хорошо». И наоборот, то, что сделало нам «плохо», заставит нас бояться его признаков.

Многообразие всех воспоминаний создает совокупность всех страхов и предвкушений. В этой совокупности проявляются статистически устойчивые реакции на ситуации, объединенные общим смыслом. Эти устойчивые и схожие для всех людей реакции обычно и имеют в виду, когда говорят о конкретных эмоциях.

Случай маленького Альберта

Основоположник бихевиоризма Джон Уотсон совместно с Розалией Рейнер еще в 1920 году провели замечательные наблюдения, которые вошли в историю как «случай маленького Альберта». Экспериментаторы проследили формирование эмоции страха у 11-месячного младенца. До начала опытов ребенок был совершенно безразличен к белым мышам. Во время опытов Альберту показывали белых мышей и одновременно громко стучали за его спиной молотком по железной полосе, что вызывало плач у ребенка. Вскоре ученые добились того, что Альберт начинал плакать лишь только завидев белых мышей. Более того, оказалось, что страх малыша стал распространяться на белые предметы вообще – белые листы бумаги, белого кролика, белую шубу.

Из этих опытов четко видно как опыт переживания состояния «плохо», вызванного громкими звуками, переносится на сопутствующие признаки. И уже эти признаки сами становятся причиной появления эмоции страха.

Случай маленького Петера

Способность эмоций меняться по мере накопления опыта хорошо иллюстрируется экспериментом Мэри Ковер Джонс, проделанным в 1924 году. Если в случае с маленьким Альбертом тому был внушен страх белых мышей, то в этих опытах ставилась цель избавить малыша от уже сформированного страха белых кроликов. Оказалось, что простое предъявление белого кролика никак не уменьшало страх перед ним. К успеху привело «безопасное сближение». Кролика заносили в тот момент, когда у ребенка было хорошее настроение, и держали на расстоянии, которое не вызывало тревог малыша. Постепенно кролика начинали подносить все ближе. Когда сумма воспоминаний, в которых белый кролик был признаком состояния «хорошо», компенсировала исходный страх, Петер начал его трогать и даже играть с ним.

Ассоциация

Иногда, говоря об эмоциях, используют термин «ассоциация». Обычно это поизносится в контексте: «Это явление проассоциировалось у меня с другим явлением, которое я вспомнил, и это воспоминание заставило меня пережить былые эмоции». В психологии и философии ассоциация (лат. associatio — соединение, взаимосвязь) понимается как закономерная связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отраженными в сознании и закрепленными в памяти. При наличии ассоциативной связи между психическими явлениями A и B возникновение в сознании человека явления A закономерным образом влечет появление в сознании явления B.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: