Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

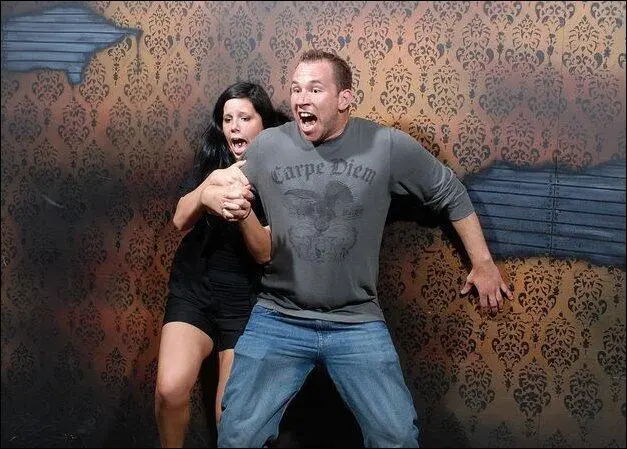

Посетители «комнаты страха»

Социальная целесообразностьсвязана с более поздними резонами. Резкое вскрикивание, соответствующее испугу, создает характерную для него мимику. Эта мимика фиксируется памятью и начинает проявляться в ситуациях, содержащих признаки испуга. Так, например, неожиданная новость, говорящая о возможной угрозе, вызывает испуг на лице. По мере развития у ребенка формируется мимика, не связанная с исходными рефлексами и отражающая его эмоциональное состояние. Но, будучи доступной для наблюдения, мимика становится источником эмоций для других. Когда мы видим чей-либо испуг и при этом пугаемся сами, формируется негативная эмоциональная реакция на испуганное лицо. Впоследствии это служит одной из причин того, что испуганное лицо кажется нам менее привлекательным, чем спокойное. Это служит, в свою очередь, одной из причин, которая формирует негативное восприятие трусливости вообще.

Опыт социального общения заставляет мимику встраиваться во все ипостаси человеческой активности. Формируется собственная мимика, возникает эмоциональная реакция на чужую мимику. Это позволяет формироваться сложному социальному поведению, которое во многом и делает нас «царями природы».

Управление мимикой

Мимические реакции имеют ту же природу, что и все остальные поступки человека. Взаимодействие различных моделей поведения может усиливать или подавлять мимику. Например, неудовольствие, которое мы испытываем, когда выставляем себя в непривлекательном виде, приводит к тому, что формируется модель поведения, блокирующая в соответствующих случаях мимику испуга. В результате поведение определяется взаимодействием этой модели и модели проявления мимики. Со стороны это трактуется как способность человека в определенных рамках контролировать проявление эмоций.

Основа социальных эмоций

Наше утверждение, что все эмоции – это различные вариации страхов и предвкушений, - утверждение достаточно сильное. Отказываясь от того, что эмоции имеют наследственный характер, мы приходим к выводу, что все многообразие человеческих эмоций – результат воспитания. Тогда получается, что схожесть эмоций у различных людей – следствие того, что все мы имеем одинаковые ощущения, схожую структуру проекций зон коры, и того, что нас окружает более-менее однородный мир. В схожем окружении мозг каждого выделяет одни и те же обобщения, ответственные за основные переживания. Чтобы проиллюстрировать это утверждение, попробуем проследить, что лежит в основе социальных эмоций, то есть тех эмоций, которые во многом определяют отношения между людьми.

Когда ребенок только рождается, он уже способен реагировать на происходящее с ним. Главная его реакция – плач. Любой дискомфорт рефлекторно включает эту «детскую сирену». Родители, да и вообще любые взрослые испытывают от такого «уведомления» сильный дискомфорт и готовы сделать все, чтобы успокоить ребенка. Когда малышу хорошо, уголки его ротика сами собой растягиваются, образуя «праулыбку». Приблизительно к полутора месяцам эта улыбка становится четко выраженной, что невероятно радует родителей и вознаграждает их за заботу о ребенке. За всем этим несложно увидеть механизм, созданный природой для обеспечения нашей заботы о потомстве. Но в действительности происходящее значительно глубже.

Посмотрим на мир глазами малыша. К полутора месяцам у него как раз формируется зрение, структуры наружного коленчатого тела и первичной зрительной коры заканчивают свою «калибровку», ребенок начинает формировать зрительное представление об окружающем. И что он видит? Взрослые не просто окружают малыша и заботятся о нем. Они сами реагируют на его поведение. Они хмурятся и злятся, когда ребенок плачет, улыбаются, когда улыбается он, ласкают малыша в расчете на его радость и сами радуются в ответ. Для ребенка это все означает приобретение фундаментального опыта. В его памяти улыбки окружающих становятся признаком собственного состояния «хорошо». И напротив, хмурое лицо того, кто перед ним, фиксируется памятью как признак собственного состояния «плохо». В соответствии с нашей моделью эмоций, мимика окружающих начинает сама формировать состояние ребенка, то есть ребенку становится хорошо, когда ему улыбаются, и плохо - когда он видит или слышит признаки раздражения или агрессии.

Обратите внимание, что сама мимика изначально – это не копирование мимики взрослых, а генетически заложенные рефлекторные реакции. Так, даже слепые дети улыбаются в ответ на ласки и голос матери. А вот эмоциональная реакция на чужую мимику – это уже свойство памяти и следствие принципа формирования эмоций.

Но на улыбке обучение не заканчивается. Постепенно у ребенка формируются обобщения, которые определяют чужое состояние. Они соответствуют тому, когда другому хорошо и когда плохо. Эти обобщения строятся на различных признаках - мимике, интонации голоса, поведении. И поскольку они оказываются сильно коррелированы с соответствующей мимикой, то на них распространяется та же эмоциональная оценка. Как следствие, формируется память, которая выделяет эти обобщения в самостоятельные эмоции. Таким образом, мы приходим к двум фундаментальным социальным эмоциям:

Альтруизм – мне хорошо, когда другим хорошо.

Сопричастность – мне плохо, когда другим плохо.

Альтруизм

Понятие альтруизма ввёл французский философ и основатель социологии Огюст Конт. Он охарактеризовал им бескорыстные побуждения человека, влекущие за собой поступки на пользу других людей. Согласно Конту, принцип альтруизма гласит: «Живи для других» (Вик). Беррес Фредерик Скиннер пришел к аналогичному выводу: «Мы уважаем людей за их хорошие поступки только тогда, когда мы не можем объяснить эти поступки» (Вик). Бескорыстность альтруизма по Конту и необъяснимость по Скиннеру - это следствие того, что удовольствие доставляется непосредственно самим фактом того, что другому человеку хорошо, безотносительно какой-либо иной выгоды для нас. В результате формируются модели поведения, направленные на доставление удовольствия другим людям и получение через это собственного удовлетворения.

- А зачем нам аэропорт? Нам прямо ехать надо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: