Юрий Дмитриев - Человек и животные

- Название:Человек и животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Детская литература»

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Дмитриев - Человек и животные краткое содержание

Вторая из двух книг, написанных Ю. Дмитриевым в серии «Человек и животные».

Для среднего возраста.

Человек и животные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

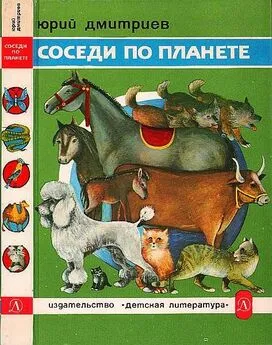

Монахи — вдохновители кровавых крестовых походов — позаботились и об этом: они скупали крупных, сильных лошадей и выращивали их на монастырских землях. Потомство этих лошадей было уже все в родителей, а среди потомства монахи отбирали наиболее рослых и могучих и снабжали ими рыцарей.

Но крестовые походы кончились, уцелевшие рыцари сбросили свои доспехи, а новым поколениям воинов они уже не требовались: появилось огнестрельное оружие. И снова в кавалерию стали отбирать быстрых и ловких коней. Потомки рыцарских лошадей, могучие великаны-тихоходы, занялись самым мирным трудом — земледелием.

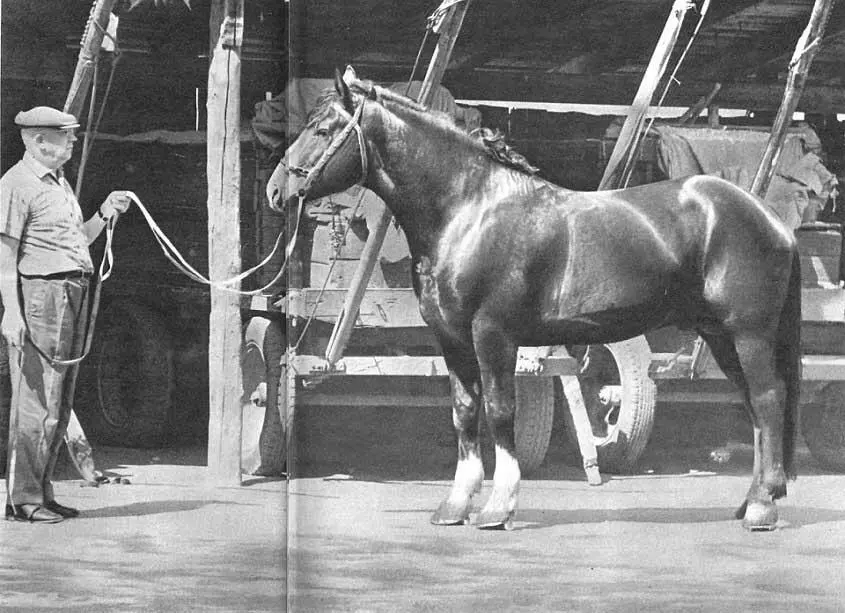

К этому времени в Европе уже было несколько конных заводов. Однако выращивали на этих заводах, как правило, «аргамаков» — верховых лошадей, привезенных из Азии. Но вот в Бельгии возник необычный конный завод. Для этого завода отбирали очень рослых, хотя и медлительных лошадей. Через какое-то время в Бельгии появилась новая порода лошадей-тяжеловозов. По имени провинции, где находился завод, — Брабанс — лошадей этих назвали брабансонами.

Потом тяжеловозов вывели в Англии — шайров и клейдесдалей, во Франции — першеронов, в России — битюгов (по имени реки Битюг близ Воронежа, где выращивались эти лошади).

Поезда еще не скоро заменят этот транспорт. Картина Теодора Жерико (1791–1824).

Так в Европе появились новые породы лошадей, быстро завоевавших славу во всем мире. Конечно, им не угнаться за арабскими скакунами, они не пройдут по горным кручам, как кабардинские или азербайджанские кони. Но какая лошадь свезет груз в 16 тонн? А вот жеребец Жребий, выращенный на Починковском заводе Смоленской области, в 1954 году потянул такой груз. И Атласный, выращенный в Гаврилово-Посаде Владимирской области, тоже потянул такой же груз. А их рекорды перекрыл Рассол, потянувший груз в 20 тонн. Рассола обошел его «земляк» Ливень, тоже выращенный на Починковском заводе: он потянул 22 тонны. Но и это не предел: Форс в 1959 году повез груз, весивший 23 тонны!

Европе коневодство обязано появлением лошадей-тяжеловозов, и лучшие, самые сильные в мире тяжеловозы выращены в нашей стране. И не только тяжеловозы.

Тяжеловоз торийской породы.

Граф Алексей Орлов был флотоводцем. Во время русско-турецкой войны за участие в решающей битве под Чесмой ему было присвоено звание Орлова-Чесменского, он был осыпан царскими милостями, современники прославляли его на все лады. И тем не менее вряд ли граф-флотоводец остался бы в памяти потомков и вряд ли кто-нибудь, кроме военных историков, занимающихся именно этим периодом, помнил бы о нем, если бы не одно обстоятельство, сохранившее на долгие годы имя Орлова. Обстоятельство это следующее: в одном из морских сражений русские моряки захватили корабль, на котором находились приближенные турецкого паши. Корабль русские оставили у себя, а пленных Орлов распорядился отправить на родину.

Граф А. Г. Орлов-Чесменский на рысаке Свирепом орловско-верховой породы. Картина крепостного художника П. Д. Невзорова (XVIII — начало XIX века).

Турецкий паша не остался в долгу. То ли он откуда-то знал, что Орлов — владелец самого большого в Европе конного завода, где содержалось около трех тысяч отборных лошадей, то ли знал, как высоко ценятся породистые лошади в России, неизвестно, но так или иначе за своих приближенных паша прислал Орлову подарок — двенадцать лошадей. Все лошади были как на подбор, но одна, белая, особенно выделялась. Одиннадцать лошадей Орлов распорядился отправить в Россию на кораблях, а эту белую, которую он назвал Сметанкой, приказал вести сушей.

Много стран, много тысяч километров прошел Сметанка за два года, прежде чем попасть под Воронеж в имение своего нового хозяина. Много раз по дороге знатные и богатые ценители лошадей пытались купить у графа Сметанку. Но Орлов и слышать не хотел о продаже, хотя за Сметанку давали 80 тысяч рублей золотом: такую цену не назначали ни за одну лошадь в мире.

Арабский жеребец Адонах.

Но недолго прожил Сметанка в имении Орлова — через несколько лет конь заболел и умер. Остались его сыновья. От сына Сметанки Полкана появился удивительный жеребенок, получивший имя Барс, очень походивший на своего деда Сметанку. От него и от других сыновей и внуков Сметанки появилась знаменитая порода рысаков, фактически выведенная крепостным графа В. Я. Шишкиным, но прославившая имя Алексея Орлова — рысаки эти стали называться орловскими.

Отличаются они многими качествами.

Они красивы, легки и быстры как верховые. Но верховые плохо идут в упряжи. Хорошо идущие в упряжи тяжеловозы, как известно, тихоходы. А вот орловские рысаки и быстры, и сильны, и красивы! Недаром же сейчас эта порода — одна из самых популярных не только в нашей стране, но и во многих странах: потомки Сметанки живут и в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Болгарии, и в Норвегии, и в Швеции.

Сердце и мотор

Когда-то, примерно 50 миллионов лет назад, предки лошади жили на Американском континенте. Они были непохожи на современных лошадей: величиной чуть больше кошки или, в крайнем случае, немного меньше лисицы, на ногах имели пять пальцев — словом, никаких признаков той лошади, которую знаем мы сейчас. И немало труда и времени потратил русский ученый-палеонтолог В. О. Ковалевский, чтоб доказать: это все-таки предок нашей лошади.

Внешний вид эогиппуса — так назвали ученые стройное животное — определялся его местом и образом жизни. Он обитал в тропических лесах Северного полушария, где по влажной и мягкой земле удобно бегать на пятипалых коротких лапах, где длинные конечности не имеют особого значения — в лесу не очень-то разбежишься, где мягкая и сочная растительность определила строение зубов… Но вот начал меняться климат, появились степи с жесткой растительностью, и у предков нашей лошади начали меняться зубы, а вместе с этим и форма головы. В лесу надо было уметь прятаться, в степи — уметь убегать от врагов. И постепенно у этих животных стали удлиняться конечности, изменился средний палец (почва-то стала твердой). Постепенно палец превратился в копыто, а остальные исчезли. Но окончательный облик лошади — такой, какой мы ее знаем сейчас, — эогиппус принять не успел: примерно 30 миллионов лет назад по какой-то непонятной нам причине все эти животные — вымерли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: