Юрий Дмитриев - Человек и животные

- Название:Человек и животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Детская литература»

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Дмитриев - Человек и животные краткое содержание

Вторая из двух книг, написанных Ю. Дмитриевым в серии «Человек и животные».

Для среднего возраста.

Человек и животные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И это вовсе не из любви к старине, это не пережитки прошлого.

…Они идут по узким горным тропинкам. С одной стороны каменная стена, с другой — бездонная пропасть. Осторожно ставя копыта, чутко прядая ушами, идет лошадь там, где не пройдет ни один даже самый совершенный вездеход. Но даже если бы такой вездеход и был бы сконструирован, им надо управлять. Лошадью здесь управлять не надо — она сама соблюдает предосторожность, стремясь обеспечить безопасность не только себе, но и человеку.

Лошадь в горах — это частный случай. Но таких «частных случаев» очень и очень много. И не только в горах.

В степях, кажется, не требуется дорог — хороший автомобиль-вездеход может идти напрямую, если надо перевезти груз или человека. Люди оценили это качество машин. Но какой вездеход заменит пастуху верную лошадь? Она повинуется малейшему приказанию, и главное — человек доверяет ей.

И наверное, не доверяя лошади, не чувствуя ее около себя, не зная, что рядом бьется преданное сердце друга, трудно, очень трудно пришлось бы геологам и геодезистам, пробирающимся по узким таежным тропам. Да только ли им! Огромные пространства на нашей земле еще покрыты густыми и труднопроходимыми лесами. И отправляясь в эти дебри, люди увереннее чувствуют себя рядом с лошадьми. Дело не только в транспорте — верный друг человека сам способен найти дорогу к дому, выбрать правильное направление, если человек сбился с пути, доставить всадника или повозку к человеческому жилью, если с хозяином случилось несчастье.

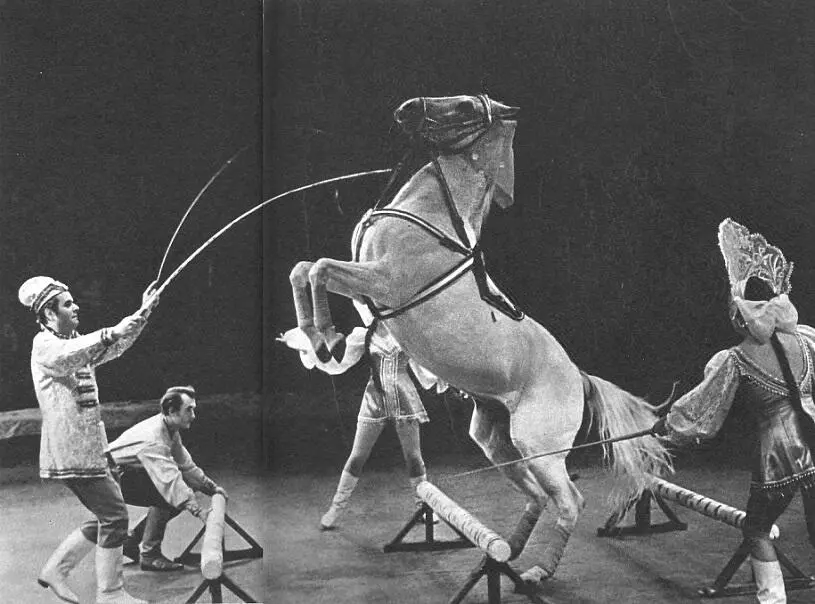

Лошади — популярные артисты цирка.

Это лишь одна сторона «деятельности» лошади сегодня, в век машин. Но есть и другие области, где нужна лошадь. Вот почему на карте нашей страны, наряду с постоянно увеличивающимся числом заводов, делающих автомобили и самолеты, паровозы и электровозы, имеется и большое количество конезаводов и совхозов, где выращиваются многие породы лошадей.

А 90 конезаводов выращивают лошадей особых.

Последние в римской истории состязания колесниц были в 549 году.

Олимпийские игры прекратились еще раньше — в 394 году, и Олимпию сожгли фанатики-христиане. Но в конце прошлого века снова был организован Олимпийский комитет, который решил «в интересах установления дружеских отношений между народами устраивать… спортивные игры каждые четыре года и пригласить к участию все нации».

И вот возродились Олимпийские игры. И снова помчались кони, снова тысячи зрителей с восторгом и замиранием следят за стремительным бегом прекрасных животных, любуются их статью, восторгаются их послушанием. И, как некогда в Олимпии, награждают победителей — лошадей и всадников — восторженными овациями. Очень часто во многих городах мира эти овации гремят в честь наших спортсменов, одерживающих победы на лошадях, выращенных на советских конезаводах. О том, какие это лошади, можно судить хотя бы по тому, что знаменитый Анилин был оценен в США в 300 тысяч долларов, а не менее знаменитый Нешуа — в 1250 тысяч долларов.

Но не только для Олимпийских игр и международных соревнований выращиваются на конезаводах рысаки и скакуны. В СССР много конноспортивных школ, где занимаются люди, по-настоящему любящие лошадей, в нашей стране более 60 ипподромов, куда приходят сотни тысяч людей, чтоб посмотреть на соревнования.

В то время как на одних конезаводах выращивают сильных и быстрых лошадей, на других стремятся вывести лошадей высокоудойных. В частности, такая работа усиленно ведется в Башкирии, где люди стремятся вывести породу, способную давать в год по две-три тысячи литров кумыса.

Долгое время кумыс был национальным напитком многих народов. Но европейцы знали о нем лишь понаслышке, так как азиатские народы держали рецепт изготовления кумыса в тайне, а скифы, как писал в V веке до нашей эры греческий историк Геродот, настолько дорожили тайной кумыса, что ослепляли невольников, узнавших секрет изготовления этого напитка.

Теперь-то людям известно, что ни у кого из животных в молоке не содержится столько сахара. Когда молоко это начинает бродить, часть сахара превращается в спирт, что придает кумысу особый вкус. Однако не только за вкус ценился кумыс, и недаром прозван он «живой водой». Много веков назад люди заметили его целебные и укрепляющие свойства. Еще двести пятьдесят лет назад русские врачи, жившие в районах, где в изобилии разводили лошадей, лечили кумысом больных, а в 1858 году русский врач Н. В. Постников организовал первую кумысолечебницу-санаторий близ Самары. Вскоре такой же санаторий был организован и в Москве.

Справедливо считалось, что кумыс прекрасно помогает при лечении туберкулеза и цинги. Однако не знали тогда врачи, что это молоко — прекрасное средство при лечении желудочных болезней и малокровия, неврастении, сердечно-сосудистых заболеваний, брюшного тифа и паратифа. Это стало известно лишь теперь, когда исследования кумыса показали, что в нем содержится большое количество витамина С, активные виды дрожжей и молочнокислые бактерии. Не случайно, что только в санатории Крыма ежегодно доставляют по 200 тысяч литров кумыса и что только в одной Башкирии на производстве кумыса специализируются более 170 ферм.

До сравнительно недавнего времени дифтерия и гангрена, столбняк и многие другие заболевания часто кончались трагически. Сейчас они вполне излечимы, и во многом благодаря лошадям!

В 1880 году великий французский ученый-микробиолог Луи Пастер открыл явление иммунитета, и с тех пор много опасных болезней предупреждаются или излечиваются благодаря введению иммунных вакцин.

Слово «вакцина» произошло от латинского «вакка», что значит «корова». В XVIII веке английский врач Эдуард Дженнер обратил внимание на то, что крестьяне, переболевшие коровьей оспой, становятся невосприимчивы к оспе натуральной. Зная, что коровья оспа для человека не опасна, Дженнер предложил делать прививки коровьей оспы людям, то есть сознательно заражать человека неопасной для него болезнью и тем самым оградить его от опасной.

Так корова стала спасать человека от оспы. Но от многих других болезней человека спасает лошадь. Именно ее признали ученые наиболее пригодной для производства вакцин.

В кровь лошади вводят продукты жизнедеятельности микробов, то есть заражают лошадь. Но вводят такие маленькие дозы, что лошадь легко переносит заболевание. Однако даже самая крошечная доза была бы для лошади смертельна, если бы в крови у нее немедленно после введения микробов не начинали вырабатываться так называемые антитела. Эти антитела, едва появившись, тотчас же бросаются в бой с микробами. Постепенно от повторных прививок количество антител увеличивается, и в конце концов кровь лошади приобретает новые качества — она становится сывороткой, насыщенной антителами. Попадая в кровь больного человека, антитела немедленно приступают к уничтожению микробов, и человек выздоравливает. Если же делают прививку здоровому человеку, то антитела все время находятся на страже, и стоит попасть в организм хоть нескольким микробам, антитела уничтожат их!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: